-

AFFAIRE DREYFUS

L'affaire Dreyfus

De nos jours, l’affaire Dreyfus est considérée par beaucoup comme une des plus grandes iniquités du XIX° siècle. Tiraillée entre antisémitisme, mensonges d’État et trahisons, cette affaire divisa en son temps les Français, opposant dreyfusards et antidreyfusards.

Nous allons donc rappeler en quelques lignes les principaux évènements qui émaillèrent cette longue et complexe affaire.

Au cours de l'hiver 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, fut traduit en conseil de guerre pour haute trahison. En effet, cet officier aurait transmit à l'Allemagne des documents secrets (un document retrouvé porterait en effet l'écriture de Dreyfus.). Jugé coupable, il fut condamné au bagne à perpétuité.

Le capitaine Dreyfus.

En janvier 1895, Dreyfus fut dégradé publiquement ; en février, il fut déporté en Guyane. Lynché par les politiques et par une majorité de Français, Dreyfus fut peu à peu oublié.

La dégradation du capitaine Dreyfus, dessin publié dans le Petit Journal, musée des Invalides, Paris.

Toutefois, en janvier 1896, le lieutenant colonel Georges Picquart, chef du service de renseignements, intercepta un document révélant les liens unissant le commandant Marie Charles Ferdinand Walsin Esterházy et l'ambassade d'Allemagne (l'écriture ressemblant fortement à celle figurant sur la pièce ayant fait accuser Dreyfus.). En outre, il constata que le dossier secret, présenté lors du procès de Dreyfus, et soi disant rempli de "preuves accablantes", était tout simplement vide.

Toutefois, l'Etat Major refusa de revenir sur son jugement, et muta Picquart en Tunisie avec consigne de ne rien révéler de ses découvertes. Toutefois, le lieutenant colonel ne pouvant s'empêcher de contacter la presse, il fut chassé de l'armée en 1898.

Le lieutenant colonel Picquart.

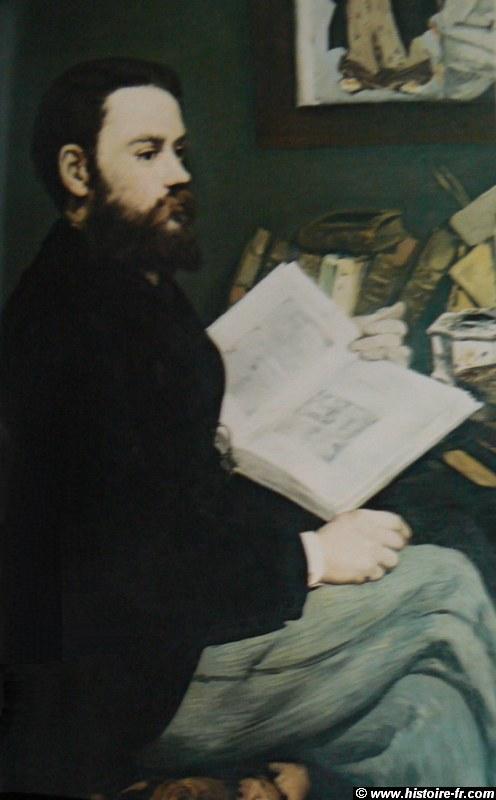

En janvier 1898, l'écrivain Emile Zola, directeur du journal L'Aurore, eut vent des propos du lieutenant colonel Picquart. Ainsi, le 13 janvier 1898, il fit publier dans son journal un article resté célèbre, intitulé J’Accuse... ! Lettre ouverte au président de la République.

Portrait d'Emile Zola jeune.

L'article, publié en première page, doté d'un titre écrit avec une énorme police de caractère, eut un immense retentissement.

Toutefois, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne fut pas Zola qui trouva l'idée du titre, mais bel et bien Georges Clemenceau.

Ce dernier, qui avait dans un premier temps été un farouche adversaire de Dreyfus, avait finit par se raviser (à l’instar de Jean Jaurès qui avait initialement demandé la peine de mort contre l'accusé.).

A cette époque, Clémenceau s'était retiré de la vie politique suite au scandale du canal de Panama, et travaillait comme rédacteur à l’Aurore.

Suite à la publication de l'article, Zola fut condamné pour diffamation, et préféra l'exil plutôt que l'emprisonnement.

Dreyfus, quant à lui, fut rapatrié en France et jugé une nouvelle fois. Un second conseil de guerre, réuni en juin 1899, le condamna une fois de plus pour trahison. Dreyfus écopa alors de dix années de prison, bien que recevant le bénéfice de "circonstances atténuantes".

A cette date, l'Etat se trouvait dans une situation délicate. De prime abord, il ne fallait pas reconnaitre l'erreur qu'avait commis l'armée. En effet, cette dernière était alors "l'instrument de la revanche" contre la Prusse (la défaite de 1870 ayant été très mal digérée.). Toutefois, L'Etat ne pouvait condamner Dreyfus à de trop lourdes peines, car les Dreyfusards, nombreux, auraient pu créer des troubles.

Au final, le président de la république[1] Emile Loubet, peu de temps après le jugement, accorda à Dreyfus la grâce présidentielle.

Le président Emile Loubet.

Toutefois, ce n'est qu'en juillet 1906 que Dreyfus fut réintégré dans l'armée, le jugement de juin 1899 ayant été annulé en Cour de Cassation.

A noter enfin que ce fut Clemenceau, devenu président du conseil en octobre 1906, qui fit voter le transfert des cendres d'Emile Zola au Panthéon.

-

Commentaires

Dona Rodrigue

Bonjour Dona

Pour être objectif..., il faudrait aussi lire, ce qui se dit sur un blog:

Faure & Dreyfus le complot :

1899 : L'étrange "connaissance" du président FELIX FAURE

Mes Chers Amis,

Félix Faure allait ainsi laisser dans l’histoire une trace fameuse et pittoresque car la presse prétendit immédiatement qu’il était décédé dans les bras de sa maîtresse au cours d’un effort physique intense auquel cet homme encore jeune pourtant (58 ans) avait succombé !

Au-delà de la simple bagatelle et derrière la rumeur : quoi ? Réalité ou racontars ?

- Qui avait par ailleurs intérêt à propager de telles rumeurs ?

- Qui, même, avait intérêt au décès d’un président pourtant à l’époque dépourvu de tout pouvoir réel ?

- Quelles implications politiques cette mort spectaculaire eut-elle et en quoi traduisit-elle l’état d’esprit d’une « Belle Epoque » aujourd’hui révolue ?

- Que devint la compagne supposée des derniers instants du président ?

Nous l’allons voir...

Revenons d’abord sur l’homme. Félix Faure est né le 30 janvier 1841 à Paris et, après quelques années obscures où il est employé dans une maison de peausserie du Havre, il se lance en politique sous les couleurs des républicains modérés : il est régulièrement réélu député du Havre, exerçant entre-temps diverses attributions au Secrétariat d'État aux colonies et devenant même ministre de la marine. Le 17 janvier 1895, à 54 ans, à la suite de la démission de Casimir-Perier, il est élu Président de la République par l’ "Assemblée Nationale" (c-à-d la réunion de la Chambre des Députés et du Sénat).

Son mandat est marqué par une intense activité diplomatique. Pour renforcer l’alliance avec la Russie, Félix Faure reçoit le tsar Nicolas II à Paris en octobre 1896 (c’est à cette occasion que le souverain russe pose la première pierre du pont Alexandre III, face aux Invalides). Félix Faure se rend à son tour à Kronstadt l’année suivante avec un déploiement de faste inédit que les républicains purs et durs n’hésitent pas à stigmatiser.

En politique intérieure, le président bénéficie d’une popularité certaine qu’il entretient grâce à des exercices physiques « médiatisés » (courses à cheval matinales, chasses, promenades en montagne) et à sa réputation d’hommes "à femmes" (ce qui traduit aux yeux du grand public une évidente vitalité). On lui prête notamment une liaison avec Cécile Sorel, une actrice célèbre du moment mais aussi avec Marguerite Steinheil, épouse d’un artiste peintre.

Surtout, Félix Faure est connu pour être opposé à la révision du procès de Dreyfus, condamné quatre ans auparavant (1894) pour espionnage. C’est à lui qu’était adressée la fameuse diatribe « J’accuse ! » de Zola, publiée le 13 janvier 1898, soit un an environ auparavant, dans le journal L’aurore de Clemenceau. Sans succès.

Quoique juridiquement pourvu de réels pouvoirs mais s’abstenant d’user de ceux-ci par tradition républicaine (telle l’arme de la dissolution des Chambres, inusitée depuis 1877), le Président de la République n’en est donc pas moins un acteur qui peut compter dans la vie politique et son style personnel n’est pas sans influence, même modeste, sur la marche des affaires.

Le décès, brutal, de Félix Faure étonne donc autant qu’il libère diverses forces en présence.

Reprenons la chronologie. Le 16 février 1899, Félix Faure est pris d’un malaise. Un médecin lui prescrit de l’eau d’Evian (!) et de l’alcool de menthe pour faire passer ce qui semble être une banale indigestion. Mais l’état du président empire. Un autre médecin est appelé, le docteur Lannelongue, qui diagnostique une congestion. Félix Faure est maintenant à l’article de la mort et demande un prêtre tandis que l’on appelle sa famille. Mais il n’y a pas de curé attaché à l’Elysée (évidemment) et l’on doit aller en chercher un à l’extérieur.

On rencontre par hasard un curé dans la rue. La légende veut qu’en entrant à l’Elysée, le prêtre ait demandé au planton : « le président a-t-il toujours sa connaissance ? » « Non, aurait répondu naïvement le majordome… elle est partie par l’escalier ! » Lapsus et confusion authentiques ? Simple bon mot ultérieur de chansonnier ? La réplique est cependant restée dans la mémoire collective. Mais la mort de Félix Faure suscite, outre les sourires entendus, beaucoup d’étonnement.

On parla d’abord de suicide puis les anti-dreyfusards parlèrent d’empoisonnement, certains allant même jusqu’à indiquer que le poison avait été glissé dans un cigare. Sans preuve. Il est cependant clair que la mort de Félix Faure lève un blocage important dans le processus qui doit aboutir à la réhabilitation du capitaine Dreyfus : le 18 février 1899, c’est Emile Loubet qui est élu à l’Elysée. Or Loubet est un dreyfusard (et un partisan de l’abolition de la peine de mort également). Quatre mois plus tard, la Cour de Cassation va casser l'arrêt de 1894 condamnant Dreyfus et, malgré une nouvelle condamnation, Loubet va gracier le capitaine le 19 septembre suivant. Alors qu’elle dure depuis 5 ans, l’ « Affaire » va prendre fin en six mois…

La mort de Félix Faure apparaît donc, dans ce contexte, bien utile : elle permet certes de faire avancer la question de l’ « Affaire » en direction d’une révision mais met aussi un terme aux agissements d’un personnage désireux, plus que ses prédécesseurs et successeurs, de jouer un rôle actif dans la vie politique. Elle prive ainsi de support tacite toute une frange nationaliste et antisémite qui s’agite dangereusement à l’époque : lors des obsèques du 23 février 1899, le poète nationaliste Déroulède tentera sans succès d’entraîner la troupe et le général Roget vers un coup d’état sur l’Elysée.

Voyons cela.

Marguerite Steinheil habite à cette date en compagnie de son mari (le peintre Auguste Steinheil, dont elle porte le nom) et de sa mère de celui-ci, Madame Japy, dans une villa au 6 bis impasse Roncin, dans le XVème arrondissement. Ils ont un jeune domestique du nom bien français de Rémy Couillard (cela ne s’invente pas) qui, au matin du 31 mai 1908, fait une horrible découverte. Madame Japy est morte ainsi qu'Auguste Steinheil, celui-ci étranglé au moyen d’une corde de rideau. Dans la pièce à côté, Marguerite Steinheil gît ligotée et bâillonnée.

Délivrée, elle explique aux policiers qu’elle a été surprise dans son sommeil par trois hommes masqués et vêtus de blouses. Après l’avoir ligotée, ils ont cambriolé l’appartement et emporté des bijoux et 6 000 F de l’époque.

Mais la police (qui a du flair) ne croit pas à cette version et ne comprend pas pourquoi Marguerite est restée en vie alors que les autres occupants ont été liquidés. La justice l’inculpe (c’est ainsi que l’on disait avant la « mise en examen ») pour crime ! Pour les policiers, en effet, il faut privilégier une simple histoire d’amant surpris par le mari qui a mal tourné, provoquant une crise cardiaque de la belle-mère et maquillée par la suite en crime de rôdeurs. Marguerite Steinheil nie évidemment énergiquement.

Le procès se tient en novembre 1909 et défraie la chronique en raison de la personnalité de l’accusée. Celle-ci est interrogée par le président de la cour d’assises afin de mettre en lumière sa vie dissolue, notamment quant à ses relations antérieures avec Félix Faure. Sans succès toutefois. Au terme du procès, elle est acquittée (13/11/1909). La suite de sa vie est moins agitée : le 26/6/1917 elle épouse un lord anglais, Robert Brooke Campbell Abinger, auquel elle survivra jusqu’en 1954, date de sa mort à l’âge de 85 ans.

Au-delà de tout cette dernière affaire, finalement assez secondaire, la mort de Félix Faure reste caractéristique de la moralité de la Belle Epoque : on y tolère l’adultère dès lors qu’il est masculin et bourgeois (tandis qu’on loue parallèlement la piété et le sérieux de Madame Faure et que l’on ne s’offusque nullement que Clemenceau, dont les liaisons s’étalent dans les journaux, renvoie brutalement son épouse et ses enfants aux Etats-Unis après avoir soi-disant surpris celle-ci en compagnie masculine).

Cette mort est également représentative du goût du public pour une mise en scène de la vie des personnages publics (mais les choses sont-elles différentes aujourd’hui ?) : la presse rappelle abondamment que, si Félix Faure vécut avec faste et ostentation, luxe et maîtresse, c’est pourtant entouré de sa famille et béni par un prêtre de rencontre, symbole de l’Eglise des pauvres et des gens de la rue, qu’il est mort. Une façon de rassurer la « France d’en bas » de l’époque pour lui faire croire que ses dirigeants n’en étaient, au moins dans leurs derniers instants, guère éloignés…

Célèbre de son vivant pour ses voyages, conservé, après sa mort, dans la mémoire collective, par une avenue parisienne, une station de métro et un réseau de concessionnaires automobiles, le nom de « Félix Faure » est décidément étroitement associé à bien des… transports !…

Bien à vous

O-H de Warenghien