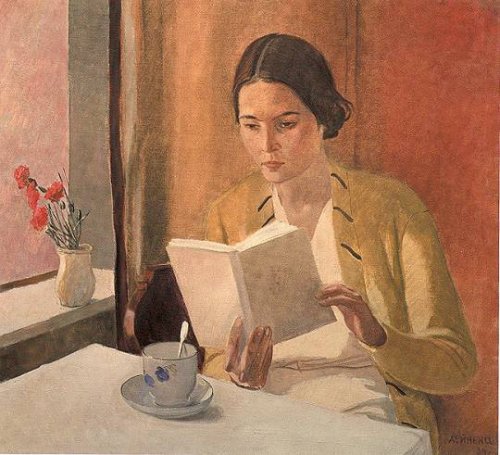

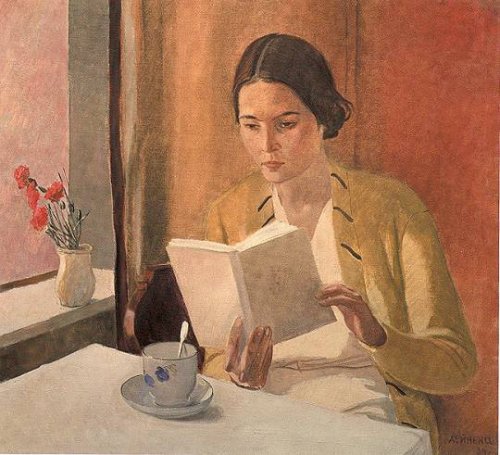

Alexander Deineka – Jeune femme au livre, 1934

PROJET

D’UNE

LOI

PORTANT DÉFENSE

D’APPRENDRE À LIRE AUX FEMMES

Par S**-M***

À PARIS,

Chez MASSE, Éditeur, rue Helvétius, nº. 580.

AN IX. 1801.

AUX CHEFS DE MAISON,

AUX PÈRES DE FAMILLE,

ET AUX MARIS.

Qui plus que vous doit sentir la nécessité et l’urgence de la Loi dont le Projet vous est adressé, et soumis à votre prudence? Les bons ménages deviennent rares; et c’est vous, les premiers, qui portez la peine des préjugés et des abus qui ont envahi l’éducation des femmes.

Vous tiendrez donc la main à ce Règlement ; il vous intéresse plus peut-être encore que les femmes qui en sont l’objet principal.

Les puissances mâles et femelles du Bas-Empire de la Littérature, vont s’agiter à la promulgation de la présente Loi. On prononcera malédiction sur le Législateur indiscret et téméraire. Déjà en butte aux prêtres, comment n’a-t-il pas craint de leur donner les femmes de lettres pour auxiliaires? La coalition des femmes de lettres et des prêtres, est une rude chose; mais que pourra-t-elle si les bons esprits, si les têtes saines opposent leur égide, et placent cette Loi sous le bouclier de la raison?

Les bonnes mères de famille, les excellentes femmes de ménage, les épouses sensibles, les jeunes filles naïves et toutes naturelles, vengées enfin du méprisant abandon où on les reléguait, sauront peut-être quelque gré au Rédacteur de cette Loi, et rendront justice à la pureté de ses intentions.

Nous ne sommes point dupes (s’écrieront quelques flatteurs des femmes) des ménagemens qu’on prend ici pour faire entendre que les deux sexes ne doivent pas être rangés précisément sur la même ligne, dans la grande échelle des êtres, et qu’il faut placer un sexe au-dessous de l’autre.

Il faut répondre: ce n’est point là du tout la pensée du Législateur des femmes. Dans le plan qu’il s’est tracé de la nature, il n’y a pas un seul être inférieur à un autre. Toutes les productions sorties de ses mains sont autant de chef-d’œuvres; et parmi une infinité de chef-d’œuvres, il seroit absurde d’établir ou de supposer des préférences.

Les deux sexes sont parfaitement égaux; c’est-à-dire, aussi parfaits l’un que l’autre, dans ce qui les constitue. Rien dans la nature n’est comparable à un bel homme, qu’une belle femme.

Ajoutons pour finir: il n’y a rien de plus laid au monde qu’un homme singeant la femme, si ce n’est une femme singeant l’homme.

Ce Projet de Loi ne pouvait paraître plus à propos, qu’au moment où l’on s’occupe de l’organisation définitive des études.

Vous remarquerez que dans son rapport, si estimable, sur l’Instruction publique, Chaptal garde le plus profond silence touchant les femmes; il ne leur suppose aucunement la nécessité d’apprendre à lire, à écrire, etc. Partagerait-il l’opinion que leur esprit naturel n’a pas besoin de culture?

Nota. Celles d’entre les femmes qui prendront à cœur ce projet de Loi, pourront se permettre les réclamations, et sont invitées à les adresser au Rédacteur : il s’empressera d’y faire droit, autant que possible.

Mais il prévient qu’il ne répondra aux injures, que par son silence accoutumé: des injures ne sont point des raisons.

AUX FEMMES.

Si l’on vous interdit l’arbre de la science,

Conservez sans regret votre douce ignorance,

Gardienne des vertus, et mère des plaisirs;

À des jeux innocens consacrez vos loisirs, etc.

S.

Peter Ilsted – Intérieur avec une jeune fille en train de lire, 1908

PROJET

D’UNE LOI,

Portant défense d’apprendre à lire aux Femmes.

MOTIFS DE LA LOI.

Considérant :

1º. Que l’amour honnête, le chaste hymen, la tendresse maternelle, la piété filiale, la reconnaissance des bienfaits… etc., sont antérieurs à l’invention de l’alphabet et de l’écriture, et à l’étude des langues; ont subsisté, et peuvent encore subsister sans elles.

Considérant :

2º. Les inconvéniens graves qui résultent pour les deux sexes, de ce que les femmes sachent lire.

Considérant :

3º. Qu’apprendre à lire aux femmes est un hors-d’œuvre, nuisible à leur éducation naturelle: c’est un luxe dont l’effet fut presque toujours l’altération et la ruine des mœurs.

Considérant :

4º. Que cette fleur d’innocence qui caractérise une vierge, commence à perdre de son velouté, de sa fraîcheur, du moment que l’art et la science y touchent, du moment qu’un maître en approche. La première leçon que reçoit une jeune fille est le premier pas qu’on l’oblige à faire pour s’éloigner de la nature.

Considérant :

5º. Que l’intention de la bonne et sage nature a été que les femmes exclusivement occupées des soins domestiques, s’honoreraient de tenir dans leurs mains, non pas un livre ou une plume, mais bien une quenouille ou un fuseau.

Considérant :

6º. Combien une femme qui ne sait pas lire est réservée dans ses propos, pudibonde dans ses manières, parcimonieuse en paroles, timide et modeste hors de chez elle, égale et indulgente…. Combien, au contraire, celle qui sait lire et écrire a de penchant à la médisance, à l’amour propre, au dédain de tous ceux et de toutes celles qui en savent un peu moins…..

Considérant :

7º. Combien il est dangereux de cultiver l’esprit des femmes, d’après la Réflexion morale de la Rochefoucault qui les connaissait si bien: «L’esprit de la plupart des femmes sert plus à fortifier leur folie que leur raison.»

Considérant :

8º. Que la nature elle-même, en pourvoyant les femmes d’une prodigieuse aptitude à parler, semble avoir voulu leur épargner le soin d’apprendre à lire, à écrire.

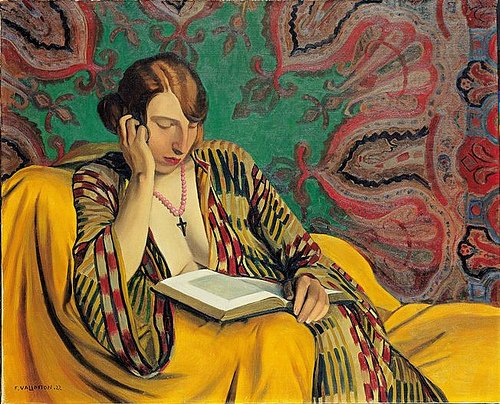

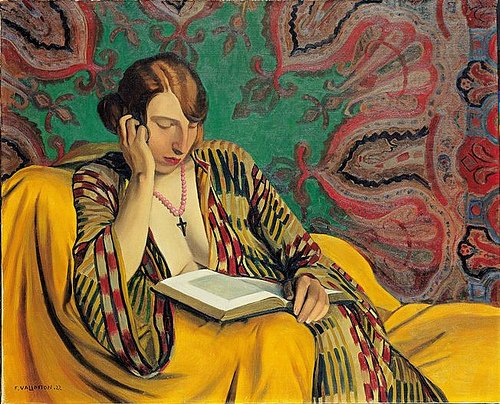

Félix Vallotton, La Liseuse, 1922

Considérant :

9º. Que le joli babil des femmes dédommagera avec usure de l’absence de leur style.

Considérant :

10º. «Que chaque sexe a son rôle. Celui de l’homme étant d’instruire et de protéger, suppose une organisation forte dans toutes ses parties. Le rôle de la femme doit être bien moins prononcé. Douceur et sensibilité en sont les deux principaux caractères. Tous ses droits, tous ses devoirs, tous ses talens se bornent là, et ce lot vaut peut-être bien l’autre.»

(Galerie des Femmes célèbres, in-4º.)

Considérant :

11º. «Que la société civile, dans la distribution de ses rôles, n’en a donné qu’un passif aux femmes. Leur empire a pour limites le seuil de la maison paternelle ou maritale. C’est là qu’elles règnent véritablement. C’est là que, par leurs soins journaliers, elles dédommagent les hommes des travaux et des peines qu’ils endurent hors de leurs foyers. Compagnes tendres et soumises, les femmes ne doivent prendre d’autre ascendant que celui des graces et des vertus privées; et ce plan de conduite, conforme à la nature, a constamment rendu heureuses celles qui ont eu le bon esprit de ne pas porter leurs vues plus haut. La félicité du genre humain repose, toute, sur les mœurs domestiques.»

Considérant :

12º. Que les hommages que le premier sexe s’est fait une douce habitude de rendre à l’autre, ne sont point adressés au savoir des femmes, mais seulement à leurs graces et à leurs vertus.

Considérant :

13º. Que les femmes qui se targuent de savoir lire et de bien écrire, ne sont pas celles qui savent aimer le mieux.

L’esprit et le talent refroidissent le cœur.

S….

Considérant :

14º. Que la coquetterie d’esprit est dans les femmes un travers qui, comme l’autre coquetterie, mène au ridicule, et quelquefois au scandale.

Considérant :

15º. Que si la belle Aspasie n’eût point été à la hauteur des lumières acquises de Périclès; Périclès ne voyant en elle qu’une femme aimable, destinée aux délassemens d’un homme d’état, Athènes n’aurait point achevé de perdre ses mœurs sous le gouvernement tacite d’une courtisane.

Considérant :

16º. Que si Louise Labè ou la belle Cordière de Lyon, n’avait point eu la manie des vers, la chronique du tems ne se serait point hasardée de signaler ainsi cette femme: «Elle avait une prédilection particulière pour les poëtes et les savans, les préférant aux grands seigneurs et leur faisant courtoisie plutôt gratis, qu’aux autres pour grand nombre d’écus; aussi leur communiquait-elle privément les pièces les plus secrettes qu’elle eût.»

Jan Vermeer – La femme en bleu, vers 1663-1664

Considérant :

17º. Que Marguerite de Navarre, première femme de Henri IV, aurait été moins galante, si elle n’avait pas su écrire.

Une femme qui tient la plume pense être en droit de se permettre plus de choses que toute autre femme qui ne connaît que son aiguille.

Considérant :

18º. Que si Catherine de Médicis n’avait point su lire, il n’y aurait point eu en France de journée de la St.-Barthélemi.

Considérant :

19º. Que si la duchesse de Longueville n’eût été qu’une bonne ménagère, sans culture et sans lettres, elle n’eût point abusé de son ascendant sur le grand Turenne, au point de faire tourner la tête et les armes de ce général contre sa patrie.

Considérant :

20º. Que si l’on n’eût point appris à lire aux femmes, celles de l’hôtel de Rambouillet ne se seraient pas donné le ridicule ineffaçable de préférer Voiture à Corneille et Pradon à Racine. Ce qui prouve en même tems que les femmes qui savent lire ne sont pas, en fait de littérature, meilleurs juges que les autres.

Considérant :

21º. Que si madame Guyon s’était contentée d’être jolie, sans apprendre à lire, elle n’aurait point égaré le beau génie de Fénélon: le cœur seul du plus sensible de tous les prélats, se serait permis une tendre foiblesse.

Considérant :

22º. Les risques que court l’innocence d’une jeune fille livrée aux leçons d’un grammairien peu sage.

On ne trouve plus des Origène d’humeur à cesser d’être homme pour apprendre impunément à lire aux jeunes filles et aux jeunes femmes d’Alexandrie.

Considérant :

23º. Combien la seule conjugaison du verbe Amo, j’aime, a occasionné de chûtes.

Considérant :

24º. Combien une jeune fille qui sait lire a de peine à résister à la tentation de jeter les yeux sur les lettres d’amour d’un séducteur éloquent.

Pieter Janssens Elinga – Femme en train de lire, 1668-1670

Considérant :

25º. Combien les romans et les ouvrages de dévotion font de ravage dans le tendre cerveau des femmes.

Considérant :

26º. Combien la lecture est contagieuse: sitôt qu’une femme ouvre un livre, elle se croit en état d’en faire;

Et femme qui compose en sait plus qu’il ne faut.

Molière.

Considérant :

27º. Que l’érudition de madame Dacier la fit changer de sexe; elle oublia dans ses discussions savantes toute l’aménité du sien.

Considérant :

28º. Que la culture des lettres n’eût pas le pouvoir d’adoucir l’humeur violente, le caractère emporté et le brusque abord de mademoiselle de Gournay, la fille d’alliance de Michel Montaigne.

Considérant :

29º. Que si madame de Lasuze n’avait point été poëte, nous aurions quelques jolis vers de moins; mais elle n’aurait point donné à ses contemporains et à la postérité le contagieux exemple d’un ménage en désordre, à force d’esprit.

Considérant :

30º. Que madame de Ville-Dieu, veuve de trois maris, et auteur de douze volumes, n’en fut pas moins galante: les Muses ne lui apprirent pas à mettre plus d’harmonie dans sa conduite.

Considérant :

31º. Que pour l’ordinaire, une femme perd de ses graces et même de ses mœurs, à mesure qu’elle gagne en savoir et en talens.

Pour peu qu’elle sache lire et écrire, une femme se croit émancipée, et hors de la tutelle où la nature et la société l’ont mise pour son propre intérêt.

Considérant :

32º. Que la cause supprimée, l’effet tombe de lui-même: ainsi, les femmes ne sachant plus lire, ne nous offriront plus le risible travers de ces diplomates femelles, qui du fond d’un boudoir, le Publiciste à la main, disposent des empires, font la part aux rois, aux républiques…. etc.

Considérant :

33º. Que la qualité de femme qui sait lire, n’ajoute rien aux titres sublimes et touchans de bonne fille, bonne épouse et bonne mère, ni aux moyens d’en remplir les devoirs doux et sacrés.

Edward Hopper – Compartiment C, voiture 193, 1938

Considérant :

34º. Que la place d’une femme n’est point sur les bancs d’une école, encore moins dans une chaire de théologie, de physique ou de droit, comme il s’est vu plus d’une fois à Bologne, en Italie.

Considérant :

35º. Que le cardinal Barbarigo ne voulut jamais permettre à la savante Hélène Lucrece-Piscopia Cornara de se faire recevoir membre de l’université de Padoue; persuadé qu’il était qu’un chapeau de fleurs ou de plumes, sied beaucoup mieux sur la tête d’une femme qu’un bonnet de docteur.

Considérant :

36º. Que les femmes ayant reçu une organisation physique plus frêle et un caractère moral moins décidé que les hommes; l’étude des lettres n’est pas un puissant moyen de donner de la force et de l’énergie. De l’aveu des philosophes eux-mêmes, les lettres énervent quand elles ne corrompent point.

Fénélon a dit:

«Les femmes ont, d’ordinaire, l’esprit encore plus foible que les hommes.»

Voyez son traité de l’éducation des filles.

Considérant :

37º. Que les femmes les mieux instruites, les plus savantes n’ont jamais enrichi les sciences et les arts d’aucune découverte. «Il n’y a jamais eu de femmes inventrices» dit Voltaire dans ses Questions Encyclop. L’invention de la gaze n’est pas même due à une femme.

Considérant :

38º. Que, quoiqu’on en ait dit, l’esprit et le cœur ont un sexe comme le corps dans la dépendance duquel ils sont tous deux, le moral et le physique étant unis d’une intimité si étroite qu’ils ne font qu’un.

Considérant :

39º. La mort précoce de plusieurs jeunes filles que leurs mères avaient condamnées à l’étude des langues et à d’autres sciences toutes aussi peu compatibles aux forces et aux goûts naturels d’une jeune personne.

Considérant :

40º. Que presque toujours quand les femmes tiennent la plume, c’est un homme qui la taille. Le mathématicien Clairaut rendit ce service à madame Duchatelet.

Colletet faisait les vers de sa servante, devenue sa femme.

Considérant :

41º. Que, les femmes n’étant assujéties à aucune charge publique, à aucune fonction administrative, n’ayant pas même droit aux fauteuils de l’Institut, elles n’ont nul besoin de savoir lire, écrire….

Considérant :

42º. Que les femmes ont trop d’occupations dans leur ménage, pour trouver du tems de reste et à perdre en lectures, écritures…..

Jean-Étienne Liotard – Madame Adélaïde, 1753

Considérant :

43º. «Que les douces fonctions de la vie privée sont assez multipliées pour occuper toute entière une femme de mérite; et que celle qui embrasse la profession d’écrire, n’est pas moins ridicule que ces soldats qui pendant les loisirs de la cazerne, prennent l’aiguille de la marchande de modes, ou le tambour de la brodeuse.»

(Galerie Univ. des Hommes illustres, in-4º. Art. Voltaire. Notes.)

Considérant :

44º. Qu’il y a scandale et discorde dans un ménage, quand une femme en sait autant ou plus que le mari.

Considérant :

45º. Combien doit être difficile le ménage d’une femme qui fait des livres, unie à un homme qui n’en sait pas faire.

Considérant :

46º. Combien la première éducation des enfans, nécessairement confiée à leur mère, souffre quand la mère est distraite de ses devoirs par la manie du bel esprit.

«La couvée est mal tenue, quand la poule veut chanter aussi haut que le coq,» dit un vieux proverbe.

Considérant :

47º. Que l’art de plaire et la science du ménage ne s’apprennent pas dans les livres.

L’art d’aimer d’Ovide n’a rien appris aux femmes.

Considérant :

48º. Combien il est ridicule et révoltant de voir une fille à marier, une femme en ménage ou une mère de famille enfiler des rimes, coudre des mots, et pâlir sur une brochure, tandis que la mal-propreté, le désordre ou le manque de tout se fait sentir dans l’intérieur de la maison.

Considérant :

49º. Qu’une femme, pour ne point savoir lire, n’en est pas moins estimable, moins digne d’être aimée, moins en état de remplir toutes ses obligations d’épouse, de mère, de parente et d’amie.

Au contraire, qu’un époux de bon sens trouve plus de véritables jouissances auprès d’une femme naturelle et sans lettre, qu’avec une autre remplie de prétentions au savoir et aux applaudissemens.

Considérant :

50º. Combien un maître de maison jaloux de remplir les devoirs de l’hospitalité, est confus, quand il a pour épouse et compagne une femme plus occupée de livres et de manuscrits que des détails du ménage: tout s’y fait mal, ou mal-à-propos; la table est mal servie; le lit est mal dressé; et le voyageur, en partant, plie les épaules, et se dit tout bas: «Que les Dieux me préservent d’une maison dont la maîtresse sait lire!»

Charles Burton Barber – Jeune fille au carlin en train de lire, 1879

… à suivre

sources :http://www.petitchap.com/les-femmes-qui-lisent-sont-dangereuses-1/

Si vous êtes en quête de témoignagnes indiscrets, coquins, ou de détails à caractère pornographiques, je vous le dis tout de go : ce livre n’est pas celui qu’il vous faut.

Si vous êtes en quête de témoignagnes indiscrets, coquins, ou de détails à caractère pornographiques, je vous le dis tout de go : ce livre n’est pas celui qu’il vous faut.

Elle s’impose aussi à son premier mari, Eugène Malibran dont elle obtient le divorce, afin d’épouser son seul et véritable amour, le violoniste né à Louvain en 1802, rival de Paganini, Charles de Bériot. En diva unique et singulière, en héroïne romantique digne de Balzac et de Chateaubriand, Maria conquiert pas à pas sa liberté de femme indépendante : une double de Georges Sand, laquelle évidemment est frappée par le jeu et l’éclat de la cantatrice sur scène.

Elle s’impose aussi à son premier mari, Eugène Malibran dont elle obtient le divorce, afin d’épouser son seul et véritable amour, le violoniste né à Louvain en 1802, rival de Paganini, Charles de Bériot. En diva unique et singulière, en héroïne romantique digne de Balzac et de Chateaubriand, Maria conquiert pas à pas sa liberté de femme indépendante : une double de Georges Sand, laquelle évidemment est frappée par le jeu et l’éclat de la cantatrice sur scène. Telle paraît « la » Malibran, portraiturée entre autres par Henri Decaisne (Salon, 1831) : égérie souple et angélique, posant sa beauté mystérieuse et souveraine parmi les hommes, main délicate et expressive, mine songeuse ; ou par François Bouchot (1800-1842) qui la représente dans le rôle de Desdemone (comme dans le portrait de Decaisne) qu'elle interpréta en 1834, dans l'Otello de Rossini (couverture du livre) .

Telle paraît « la » Malibran, portraiturée entre autres par Henri Decaisne (Salon, 1831) : égérie souple et angélique, posant sa beauté mystérieuse et souveraine parmi les hommes, main délicate et expressive, mine songeuse ; ou par François Bouchot (1800-1842) qui la représente dans le rôle de Desdemone (comme dans le portrait de Decaisne) qu'elle interpréta en 1834, dans l'Otello de Rossini (couverture du livre) . Tout cela, Gonzague Saint Bris le dévoile avec verve et lyrisme. Celle qui vécut à Paris dans un somptueux appartement, au 47 rue de Provence, décoré par Romagnesse, dans le pur style romantique, riche et confortable, découvre surtout le grand amour au soir de courte existence, en août 1829, au Château de Chimay en Belgique : la diva y rencontre le violoniste Charles de Bériot en une aimantation immédiate qui rappelle la fusion amoureuse des autres grands romantiques : Sand et Musset, Chateaubriand et Juliette Récamier, Marie d’Agoult et Liszt !

Tout cela, Gonzague Saint Bris le dévoile avec verve et lyrisme. Celle qui vécut à Paris dans un somptueux appartement, au 47 rue de Provence, décoré par Romagnesse, dans le pur style romantique, riche et confortable, découvre surtout le grand amour au soir de courte existence, en août 1829, au Château de Chimay en Belgique : la diva y rencontre le violoniste Charles de Bériot en une aimantation immédiate qui rappelle la fusion amoureuse des autres grands romantiques : Sand et Musset, Chateaubriand et Juliette Récamier, Marie d’Agoult et Liszt !

La prostitution

La prostitution

Il ne faut pas oublier ces Françaises courageuses qui ont traversé l'Espagne, connu les prisons de Franco, embarqué sur l'Atlantique pour rejoindre le général de Gaulle en 1940 et continué le combat de la France Libre, au même titre que les hommes. À leur arrivée à Londres, elles sont rapidement réunies dans le Corps des Volontaires féminines, conçu sur le modèle des unités de Volontaires anglaises. Mais leurs affectations évoluent au fur et à mesure des combats. Entre 1943 et 1945, l'armée française est probablement la seule à employer des femmes mêlées aux forces combattantes.

Il ne faut pas oublier ces Françaises courageuses qui ont traversé l'Espagne, connu les prisons de Franco, embarqué sur l'Atlantique pour rejoindre le général de Gaulle en 1940 et continué le combat de la France Libre, au même titre que les hommes. À leur arrivée à Londres, elles sont rapidement réunies dans le Corps des Volontaires féminines, conçu sur le modèle des unités de Volontaires anglaises. Mais leurs affectations évoluent au fur et à mesure des combats. Entre 1943 et 1945, l'armée française est probablement la seule à employer des femmes mêlées aux forces combattantes. et les 150 premières recrues du général Martin porteront le surnom de "Merlinettes" ! Le grand nombre de blessés entraîne la création d'un nouveau service féminin de santé militaire. Pour étudier les conditions d'insertion des différents corps féminins dans l'armée, l'épouse du général Catroux, infirmière pendant la Grande Guerre est nommée inspectrice du personnel féminin (IGPF), en août 1943. Plus de 3 000 femmes constituent les effectifs de tous les services auxiliaires, en 1944, ce qui nécessite un commandement féminin aux côtés de l'autorité militaire : le commandant Hélène Terré, les capitaines Dupont et Dumesnil sont affectées au commandement des Volontaires féminines de terre, de mer et de l'air.

et les 150 premières recrues du général Martin porteront le surnom de "Merlinettes" ! Le grand nombre de blessés entraîne la création d'un nouveau service féminin de santé militaire. Pour étudier les conditions d'insertion des différents corps féminins dans l'armée, l'épouse du général Catroux, infirmière pendant la Grande Guerre est nommée inspectrice du personnel féminin (IGPF), en août 1943. Plus de 3 000 femmes constituent les effectifs de tous les services auxiliaires, en 1944, ce qui nécessite un commandement féminin aux côtés de l'autorité militaire : le commandant Hélène Terré, les capitaines Dupont et Dumesnil sont affectées au commandement des Volontaires féminines de terre, de mer et de l'air. Le général Jurion, à la tête de la DPCF, tient à rappeler l'importance de ces auxiliaires féminines et le respect qui leur est dû : "Le personnel féminin en raison de sa situation particulière et de la participation très appréciée et sans cesse accrue qu'il apporte à l'effort de guerre, a le droit le plus légitime à la considération et au respect de tous : civils et militaires (...). C'est au moment où les femmes vont participer plus directement à l'effort de guerre qu'il importe au plus haut point qu'elles trouvent dans le monde militaire l'accueil et les égards auxquels elles ont droit (...). Le Corps des AFAT en uniforme officiellement créé en 1944 pour le temps de la guerre, sera donc supprimé et remplacé en 1946.

Le général Jurion, à la tête de la DPCF, tient à rappeler l'importance de ces auxiliaires féminines et le respect qui leur est dû : "Le personnel féminin en raison de sa situation particulière et de la participation très appréciée et sans cesse accrue qu'il apporte à l'effort de guerre, a le droit le plus légitime à la considération et au respect de tous : civils et militaires (...). C'est au moment où les femmes vont participer plus directement à l'effort de guerre qu'il importe au plus haut point qu'elles trouvent dans le monde militaire l'accueil et les égards auxquels elles ont droit (...). Le Corps des AFAT en uniforme officiellement créé en 1944 pour le temps de la guerre, sera donc supprimé et remplacé en 1946.

Épouses, mères, religieuses, les femmes du Moyen Âge, et notamment des XIIe et XIIIe siècles, étaient également des « femmes savantes » qui s’illustrèrent dans des domaines aussi variés que la littérature, la théologie, la médecine. Ainsi c’est à une femme, Herrade de Landsberg, abbesse du Mont Saint-Odile de 1167 à 1195, que l’on doit la première « encyclopédie » illustrée, destinée à l’instruction des moniales de l’abbaye. Et c’est une œuvre colossale qu’Herrade a rédigée : sous le titre poétique de Jardin des délices, elle a réuni des extraits de la Bible et des principales études de théologiens ou de Pères de l’Église et traité « d’astronomie, de chronologie, d’agriculture et horticulture, de toutes sortes de questions touchant l’homme, les arts, l’histoire », note Régine Pernoud. Mais Herrade de Landsberg n’est pas la seule religieuse à s’être préoccupée de l’instruction de ses sœurs.

Épouses, mères, religieuses, les femmes du Moyen Âge, et notamment des XIIe et XIIIe siècles, étaient également des « femmes savantes » qui s’illustrèrent dans des domaines aussi variés que la littérature, la théologie, la médecine. Ainsi c’est à une femme, Herrade de Landsberg, abbesse du Mont Saint-Odile de 1167 à 1195, que l’on doit la première « encyclopédie » illustrée, destinée à l’instruction des moniales de l’abbaye. Et c’est une œuvre colossale qu’Herrade a rédigée : sous le titre poétique de Jardin des délices, elle a réuni des extraits de la Bible et des principales études de théologiens ou de Pères de l’Église et traité « d’astronomie, de chronologie, d’agriculture et horticulture, de toutes sortes de questions touchant l’homme, les arts, l’histoire », note Régine Pernoud. Mais Herrade de Landsberg n’est pas la seule religieuse à s’être préoccupée de l’instruction de ses sœurs. Parmi ces « femmes savantes » que nous venons de voir, un nom se détache cependant : celui d’Hildegarde de Bingen. Selon le mot de Régine Pernoud, « avec Hildegarde, nous nous trouvons devant une femme qui est une réelle “ encyclopédie vivante ” ».

Parmi ces « femmes savantes » que nous venons de voir, un nom se détache cependant : celui d’Hildegarde de Bingen. Selon le mot de Régine Pernoud, « avec Hildegarde, nous nous trouvons devant une femme qui est une réelle “ encyclopédie vivante ” ».