-

Les bonnes manières

La socialisation passe ensuite par l'apprentissage d'une longue série de règles de vie, parfois inculquées par la manière forte. Ce sont les "bonnes manières", dont il existe de nombreux traités, inspirés des règles de vie monastiques. Ces manuels, d'abord réservés aux habitants des châteaux, se diffusent dès le XIIIe siècle en milieu bourgeois, en ville ; en témoignent encore les mots urbain et urbanité, pointant la nature devenue spécifiquement citadine des bons usages. Ceux-ci sont alors opposés aux manières paysannes : les parents recommandent à leurs enfants de ne pas "faire le vilain", c'est-à-dire se comporter en paysan, et de ne pas se tenir, à table ou dans la rue, comme des "rustauds", autrement dit comme les rustiques, les habitants des campagnes.

Nombreux sont les traités de "contenances" de table, surtout dans les villes où même des artisans en disposent. Se tenir droit, ne pas cracher par terre, s'essuyer la bouche avant de boire, ne pas se ruer sur la nourriture ni lorgner sur l'assiette d'autrui, ne pas mettre les coudes sur la table, toutes les obligations dont s'inspirera encore la bourgeoisie du XIXe siècle sont déjà énoncées au siècle de Saint Louis. Si les enfants ordinaires apprennent ces règles à la maison, ceux des monastères et des châteaux les reçoivent dans un cadre plus institutionnel : savoir comment se comporter en toutes circonstances fait aussi partie de leur formation professionnelle.

Le catéchisme

La religion n'est pas absente de cette éducation, puisque le bénédicité du repas ou les formules de politesse des salutations ne sont rien d'autre que des bénédictions. S'y ajoutent les premiers rudiments d'enseignement religieux. Le minimum exigé par l'Église est l'apprentissage des trois prières majeures : le Notre-Père, le Credo et, à partir du XIIIe siècle, l'Ave Maria. La mère enseigne les articles de la foi, la liste des péchés capitaux et des vertus chrétiennes, et se rend avec ses enfants aux sermons dominicaux et aux grandes prédications. Les filles devront se contenter de cet enseignement, moins limité qu'il n'y paraît. Certains garçons iront parfaire leur instruction religieuse au presbytère, auprès du prêtre, souvent avec l'intention de devenir curé. Cette profession est très recherchée dans les milieux modestes au XIVe et surtout au XVe siècle, car elle offre des perspectives d'évolution dans l'échelle sociale.

sources / http://www.lefaiseurderipailles.fr/pages/enfance-au-moyen-age/la-famille/l-education.html

votre commentaire

votre commentaire

-

Art déco 1910-1939

article par Caroline Jordan

En tant qu'étudiants en Australie dans les années 80, mes amis et moi chalutage op-boutiques de sacs de soirée perlée, tasses avec poignées triangulées, vases géométriques mur de béton-look, des bijoux en bakélite et marcassite et, bien que j'ai jamais trouvé un, l'étrange morceau de hautement collectionnables, garishly peint la poterie « Bizarre » Clarice Cliff. Un élément familier de la maison de l'étudiant de la période a été l'un de ces massifs, construit-à-dernier, suites de salon déco rembourrés en velours de Gênes rebattu en accablant les nuances de brun. Un stand de cendrier et boisson a été souvent se trouve intégré dans les accoudoirs, un ajout judicieux. Encore aujourd'hui, le cinéma local dans votre ville de banlieue ou le pays est susceptible d'être un joyau de style Art déco éculée, que des appartements attenant de St Kilda à Coogee, le bâtiment de banque ancien coin, le centre de santé de bébé, le pool de mémoire et le pavillon de la plage. Plus remarquables bâtiments de Deco survivent grâce à nos villes — hôpital de Sydney roi George V, ancien Parlement de Canberra ou Manchester unité de Melbourne bâtiment — mais nous provincials raté à côté de la déclaration finale d'une Chrysler ou l'Empire State Building.

Néanmoins, nous sommes nombreux en termes familiers avec glamour de New York, aussi, grâce à vieux films en noir et blanc de Hollywood que Collins de Bill et autres utilisées pour l'écran à la fin de soirée télévision. Fred Astaire et Ginger Rogers, Clark Gable et Jean Harlow, Myrna Loy et William Powell, courtisé mutuellement dans un dialogue dans les appartements en miroir éblouissants meublée avec téléphones blancs et des tapis de l'ours polaire et eux-mêmes impressionnés sur nos rêves.

Le plaisir et l'enseignement à tirer de cette exposition monumentale — superbement organisée par Ghislaine Wood du Victoria and Albert Museum, Londres et développé en collaboration avec une équipe de conservation de la National Gallery of Victoria — est qu'il traite minutieusement ces extrêmes de l'Art déco, tant dans ses locaux et éculée et versions exotiques et reçues. Sa révélation chef pour le spectateur australien sera l'opulence de nombreux éléments de l'affichage, une suppression extrême de la tat-moderne de la majeure partie du produit qui fait son chemin dans les foyers australiens. La couverture mondiale et une attention particulière aux nuances nationales aussi impressionne, tout comme la tonture éblouissante gamme de choses.Si vous préférez est voitures, radios, robes, illustration de mode, bijoux, vaisselle, argent et verrerie, objets d'art, tissus imprimés, mobilier, design d'intérieur, design industriel, costumes, affiches de voyages ou l'architecture, vous le trouverez dans cette exposition. Si vous ravir à des noms de marque de luxe — Lalique, Cartier, Chanel Mercedes, Orrefors, — vous serez heureux, mais vous découvrirez aussi bon nombre de producteurs plus obscur qui est tout aussi beaux. Bakélite Empire State, Fisk radiolette, 1936

Bakélite Empire State, Fisk radiolette, 1936

par AWA, Sydney

collection de Peter Sheridan et Jan Hatch, Sydney

© Peter SheridanLa première salle de l'exposition, au-delà de la capote de Mercedes de rouge à lèvres-rouge dans le foyer, signaux de l'éclectisme de la déco avec un échantillonnage de biens de consommation séduisantes : un pot de gingembre, une radio bakélite vert qui ressemble comme si elle est sculptée de jade, une robe flapper incrustés de broderies, une trancheuse de viande du renflement courbes, peinture sexy d'un élégant français coiffeuse et Tamara de Lempicka d'un opérateur de téléphone sensuelle de Marcel-agité. Prochaine come concise fenêtre affiche illustrant les sources de ce plus démocratique, avidement commercial et donc dur-à-définir des styles. Étonnamment, si l'idée de l'Art déco est de précision industrielle rationalisée, une esthétique futuriste de machine-âge de brillance et de vitesse, ces affichages nous donnent l'historicisme et un engagement sophistiqué avec les traditions de conception de cultures non européennes. La sensationnelle découverte des trésors de la tombe du roi Toutankhamon en 1922 a déclenché un mode pour toutes les choses égyptien. Conception ancienne de grec, africain, japonais et chinois sont également populaires. Sobre abstrait japonais-laque écran Eileen Gray de 1928 est un exemple de standout, typique des extrêmes de la préciosité des matériaux qu'une grande partie des années 1920, Art déco, d'élégance et de raffinement.Plafond lumière, Capitol

Étonnamment, si l'idée de l'Art déco est de précision industrielle rationalisée, une esthétique futuriste de machine-âge de brillance et de vitesse, ces affichages nous donnent l'historicisme et un engagement sophistiqué avec les traditions de conception de cultures non européennes. La sensationnelle découverte des trésors de la tombe du roi Toutankhamon en 1922 a déclenché un mode pour toutes les choses égyptien. Conception ancienne de grec, africain, japonais et chinois sont également populaires. Sobre abstrait japonais-laque écran Eileen Gray de 1928 est un exemple de standout, typique des extrêmes de la préciosité des matériaux qu'une grande partie des années 1920, Art déco, d'élégance et de raffinement.Plafond lumière, Capitol Theatre, Melbourne, 1921–24

Theatre, Melbourne, 1921–24

conçu par Walter Burley Griffin et Marion Mahoney Griffin

Capitol Theatre, RMIT University, MelbourneArt Deco a également maintenu un dialogue animé avec l'avant-garde. Il peut ont fuit les aspects fonctionnaliste et puritaines du modernisme, mais qu'il n'a pas empêché de pillage le vocabulaire du cubisme, le futurisme, Constructivisme, De Stijl et le reste pour ses propres fins hédonistes, décoratifs et évasion. Petit, et en elles-mêmes pas particulièrement impressionnante, toiles de peintres d'avant-garde centristes comme Delaunay, léger, l'Ozenfant puriste et le Gleizes cubiste, parfait sens lorsqu'ils sont placés contre les pièces brillantes des arts appliqués et décoratifs — y compris les costumes par les Ballets Russes — qui empruntent de leur couleur et de motifs stylisés, si ce n'est de leur théorie turgescents.

Au cœur de l'exposition est une suite de salons meublés, évoquant les pavillons de la Exposition Internationale des Arts décoratifs et Industriels Modernes tenue à Paris en 1925. Art déco tire son nom de l'expo, bien qu'étonnamment le terme familier date seulement des années 1960. C'était un gambit commerciaux pour démontrer la domination française sur ses rivales internationales dans la mode et autres produits haut de gamme, avec une brève pour mettre en évidence la moderne et novateur. Se qu'ils ont réussi, malgré la bonne concurrence de certains des européens.

L'expo a vu le style naissant à ses régimes plus somptueuses, mais aussi à ses plus confus et informes, avec de nombreux exposant éclectique et rétrograde de l'intérieur. Dans le diaporama des pavillons, le modernisme sans compromis Club du travail soviétique de Aleksandr Rodchenko et de Nouveau Pavillon de l'esprit de Le Corbusier sont un antidote malheureusement absent à ce mélange de bourgeois moelleux.

Dans cette section les objets individuels atteignent un crescendo du virtuose technique et extravagance over-the-top. On ne peut que s'émerveiller devant la décadence d'une chaise de salon française par André Groult, étrangement vêtu de peau blanche stingray avec un siège de bleu ciel satin, ou un voisin anglais writing desk par Edward Maufe d'acajou et d'ébène, qui est non seulement peint argent mais doré partout en feuille d'or blanc. La verrerie finement gravé, un mode familier dans la version dévoyée d'un million de banlieues des écrans de douche et portes de séparation est tout aussi exquise.

Superbe Joséphine Baker, mais nu pour une queue de plumes d'autruche et des pans de perles, charlestons exubérant sur un écran de plancher au plafond. Soudain le toast de Paris marque une pause jerk son cou en imitation d'un poulet de traverser ses yeux. Jeu érotique primitif comme clown nuit après nuit doit avoir introduit le ses moments décourageants, mais joie-de-vivre de Baker semble réel. À 19 ans seulement, peut-être qu'elle puisse se le permettre. Rendement en boucle de Baker est l'amorce d'une dimension de voyages exotiques. Sous le signe de la doublure de l'océan et dans un contexte de voyages affiches, un diaporama nous vers des destinations de l'Art déco transporte de Shanghai à Auckland. Affiche de Victorian Railways, 1937

Affiche de Victorian Railways, 1937

Musée Victoria, MelbournePar maintenant quelque peu dazed, on dérive sur à l'imitation du vivant dans le monde glamour invoquée de la croisière et le grand hôtel. Nous passer le concepteur robes et bijoux de déclaration et de long pour un cocktail et le fume-cigarette de matérialiser entre nos doigts élégamment gantées. Robes du soir des années 1930 ont été impitoyables — backless, coupe en biais et slinky, accrochée à la peau de soies et satins — il aucun os de baleine. Mais quel détaillant ! Ce que le drapé ! Quels effets trompe-l'œil exquis réalisé avec perlage ! Nous nous dirigeons dans nos parures pour le foyer de Strand Palace Hotel Londres, ou du moins ce qui pourrait être récupéré de sa démolition en 1969 : un miracle en chrome et des panneaux de verre éclairé de l'intérieur. Le fantasme est maintenu dans le film adjacent où Joan Crawford et Lionel Barrymore participent à flirter lourd et tout aussi tabagisme excessif, une toile de tout tel un hôtel de région de dépistage.Soirée veste avec col vert, l'été 1929 (à partir de la maison de couture Jeanne Lanvin, Paris) et la vue de l'exposition d'Art déco 1910–1939 le foyer de la 1930 Londres Strand Palace Hotel (conçu par Oliver Bernard) Musée Victoria, Melbourne

Musée Victoria, MelbourneLa Chambre spacieuse finale de l'exposition sonne un changement émotionnellement édifiant avec l'introduction d'une bande son jazzy. Enfin, c'est la déco que nous connaissons mieux, dépression-ère série américaine rationalisation et Australian art et artefacts. La salle est dominée par une magnifique voiture de Cord 812 Westchester de 1937 bleu de Prusse avec chrome détaillant ; brillant, chevauchement, un objet de fétichisme véritable, provenant d'un collectionneur de Melbourne. Nos étoiles déco maison : Klytie Pate, coton Olive, Rayner Hoff, le Sydney Harbour Bridge, Napier et Christian Waller, ainsi qu'un diaporama de bâtiments de Deco australien banlieues, ne sont pas après coup, mais présenté comme une aimante partie intégrante de la vision généreuse de l'exposition.

C'est une des superproductions best-orchestrated que j'ai jamais vu. Sa grande réalisation réside dans son transparent fusion de Australian Art déco avec la myriade autres variantes nationales, le détail subsumé dans un parcours narratif entièrement satisfaisant. Désir consumériste effrénée et la nostalgie est flattait sans vergogne à — comment on ne peut avec ces matériaux ? — mais il serait difficile pour tout visiteur ne pas à venir de loin sans une vue élargie de beaucoup et éclairée le style déco et sa période. Plus de 200 000 personnes ont vu l'exposition de Melbourne, a mérité répéter de ses précédents succès brillants en Angleterre, Canada, les États-Unis et le Japon.

Caroline Jordan est maître de conférences en histoire de l'art à l'Université de La Trobe.

votre commentaire

votre commentaire

-

Monsieur GUILLAUME SEZNEC

En décidant la fermeture des bagnes portuaires métropolitains et l’envoi de leurs détenus en Guyane, le décret du 27 mars 1852 mettait un terme au long débat sur la place des délinquants dans la société qui avait agité l’opinion française dans la première moitié du XIXe siècle. Les partisans de la réinsertion sociale des condamnés prônaient l’abandon du système cellulaire et la réhabilitation par le travail. Leurs adversaires, au contraire, transposant à la société les récentes découvertes médicales sur la contagion, souhaitaient « purger » la France de « cette population pullulant de criminels qui la menacent et la troublent incessamment[1] ». La « transportation » des criminels hors du territoire national et la colonisation par l’élément pénal, sur le modèle des expériences britanniques en Australie, étaient dans l’air du temps.

Le territoire dévolu à l’expérimentation ne fut pas choisi au hasard. Après le cuisant échec de l’expédition de Choiseul (1763) où des milliers de colons avaient trouvé la mort, l’image de la Guyane s’était considérablement dépréciée. Le pays de l’Eldorado était devenu une terre maudite, dont il était préférable de laisser la mise en valeur aux criminels, d’autant que l’abolition de l’esclavage, en 1848, avait fait disparaître la main-d’œuvre gratuite.

La création des bagnes coloniaux satisfaisait donc aussi bien les tenants de la rédemption par le travail, surtout le travail de la terre, que les lobbies de la colonisation et ceux qui souhaitaient débarrasser le sol français des indésirables. Les colons guyanais[2] en revanche, rejetèrent avec force le projet, arguant qu’« il serait d’une extrême imprudence de placer des Blancs dans un tel état de dégradation sous les yeux des Noirs ». N’étant pas entendus, ils exigèrent que l’État rachète leurs terres afin d’évacuer la colonie avant qu’elle ne soit envahie par « la lie de la société française », mais nul n’en tint compte.

Quatre jours après la promulgation du décret, un premier convoi de forçats quitta la France pour la Guyane. D’autres suivirent à un rythme accéléré. La métropole était pressée de se débarrasser des condamnés aux travaux forcés, pourtant les bagnes coloniaux ne furent officiellement institués que quatre ans plus tard, par la loi du 30 mai 1854. Celle-ci Stipulait que la peine de travaux forcés serait désormais subie en Guyane ; que les condamnés y seraient employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation; qu’une fois leur peine achevée, les bagnards seraient astreints à la « duplication de la peine » ou « doublage », c’eSt-à-dire qu’ils auraient l’obligation de résider dans la colonie un temps équivalent à celui de leur condamnation; enfin, que les condamnés à huit ans et plus devraient y séjourner définitivement, s’établissant comme colons et épargnant à tout jamais à la métropole leur présence indésirable

Qui étaient ces indésirables dont on voulait débarrasser le sol français ? L’administration pénitentiaire (« l’A.P. ») distinguait quatre catégories de condamnés : les transportés, les libérés, les déportés, les relégués.

La plus grande partie des bagnards étaient des transportés, c’eSt-à-dire des condamnés de droit commun, originaires de la métropole ou des colonies françaises. Après 1852 et la fermeture des arsenaux de Brest, Rochefort et Toulon, la peine de travaux forcés fut assortie de la « transportation » en Guyane. Entre 1852 et 1862, 12 750 forçats y furent envoyés afin de mettre en valeur l’est du pays. Constatant l’effrayante mortalité qui régnait dans ces premiers établissements pénitentiaires, l’État décida de ne plus transporter en Guyane que les condamnés originaires des autres colonies, les races noires et jaunes étant réputées mieux supporter le climat équatorial que les Européens. Ceux-ci furent désormais dirigés vers la Nouvelle-Calédonie[3]. Mais la transportation vers « ce paradis pour les condamnés », comme le décrivit une campagne de presse, ne parut bientôt plus à l’opinion française une punition suffisante. A partir de 1887, les condamnés aux travaux forcés d’origine européenne furent de nouveau transportés en Guyane.

Bien qu’ils aient été condamnés à la même peine, il existait une ségrégation de fait entre les transportés blancs et les condamnés de couleur. Dès le départ, se fondant sur le préjugé qu’ils résistaient mieux à la chaleur et aux fièvres que les Blancs, on a utilisé les Noirs aux travaux les plus durs. Pour construire le camp de Saint-Louis, sur le Maroni, 38 Noirs furent extraits du pénitencier de Saint-Georges afin de, « comme il eût été prudent de le faire toujours, défricher le terrain avant les Blancs ». Les lieux de travail et d’internement étaient distincts. Saint-Georges, construit par des Noirs pour les mêmes raisons ne fut bientôt plus peuplé que de Noirs afin de ne pas mêler les deux races. Les transportés noirs devaient effectuer neuf heures de travaux forcés par jour au lieu de sept pour les transportés d’origine européenne et leurs rations alimentaires étaient moindres. Les mêmes préjugés et la même méfiance entouraient les transportés asiatiques ou arabes. Jouant sur les haines raciales, l’administration pénitentiaire employa parfois ces derniers comme « porte-clés », petits chefs haïs des autres condamnés, à qui ils le rendaient bien.

Qu’ils soient seulement tenus d’effectuer le « doublage » ou définitivement astreints à résidence[4], les libérés n’étaient souvent pas mieux considérés que les transportés en cours de peine. Dans les établissements autres que le Maroni, ils devaient vivre dans des camps où ils étaient confondus avec les condamnés, étaient logés dans les mêmes cases, vêtus du même costume, soumis en tout au même régime disciplinaire et punis dès qu’ils essayaient de faire valoir leur Statut. A Saint-Laurent, où ils vivaient libres mais réduits à la mendicité, ils étaient considérés comme des criminels en puissance qui, un jour ou l’autre, seraient poussés à voler ou à s’enfuir et retourneraient au bagne.

Qu’ils soient seulement tenus d’effectuer le « doublage » ou définitivement astreints à résidence[4], les libérés n’étaient souvent pas mieux considérés que les transportés en cours de peine. Dans les établissements autres que le Maroni, ils devaient vivre dans des camps où ils étaient confondus avec les condamnés, étaient logés dans les mêmes cases, vêtus du même costume, soumis en tout au même régime disciplinaire et punis dès qu’ils essayaient de faire valoir leur Statut. A Saint-Laurent, où ils vivaient libres mais réduits à la mendicité, ils étaient considérés comme des criminels en puissance qui, un jour ou l’autre, seraient poussés à voler ou à s’enfuir et retourneraient au bagne.Les déportés étaient des prisonniers d’opinion condamnés à l’exil. Le Directoire avait ouvert la voie en déportant en Guyane dissidents et prêtres réfractaires. Les régimes qui lui succédèrent continuèrent en y exilant les insurgés de juin 1848, les opposants à Louis-Napoléon Bonaparte et les « traîtres » coupables « d’intelligence avec l’ennemi ». Dans la première moitié du xxe siècle, les « politiques » furent essentiellement des nationalistes africains ou indochinois.

Les déportés n’étaient pas soumis aux travaux forcés et leur travail devait être rémunéré. Tenus à l’écart du reste de la population pénale davantage par crainte de la contagion de leurs idées que par respect de leur condition Spécifique, ils furent regroupés d’abord sur l’île Saint-Joseph puis sur l’île du Diable. Les déportés se sont toujours battus pour faire respecter leur Statut, protestant régulièrement par écrit auprès du gouverneur exaspéré par cette « indiscipline » ou, comme les libérés et les relégués, en se cramponnant aux petits privilèges qui les distinguaient des condamnés de droit commun : leur maigre salaire ou le droit de porter la barbe.

La loi du 27 mai 1885 instaura un nouveau Statut, celui des relégués, pour les récidivistes. Il suffisait de totaliser quatre condamnations à plus de trois mois pour, une fois la peine de prison purgée en France, être exilé à vie en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie.

En 1887, la moitié nord du territoire du Maroni fut affecté à la relégation. Sauf pour les femmes regroupées à Saint-Laurent avec les transportées dans le couvent des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, le territoire de la relégation était bien distinct de celui de la transportation. Pourtant, et bien qu’ils aient déjà purgé la totalité de leur peine en métropole et ne soient que des interdits de séjour, l’administration pénitentiaire considérait les relégués comme des condamnés à part entière et s’en méfiait beaucoup, d’autant qu’ils étaient nombreux[5]. En 1895, on déplorait qu’ils puissent circuler librement à l’intérieur de leur camp. A Saint-Jean-du-Maroni, l’emplacement de la caserne fut choisi de façon à « protéger le quartier administratif contre un mouvement possible des relégués » et son accès leur fut interdit « afin d’éviter tout contact entre eux et la troupe ».

Entre 1852 et 1938, 52 000 transportés condamnés aux travaux forcés, 329 déportés politiques et 15 600 relégués (dont 913 femmes, transportées ou reléguées) furent envoyés en Guyane. Malgré la minutie de l’administration à définir chaque catégorie de bagnards, le personnel de l’A.P. n’eut aucun scrupule à confondre l’ensemble des condamnés (et des libérés !) qui n’eurent de cesse de revendiquer leur Statut propre par des détails souvent dérisoires. Ainsi, les relégués se révoltèrent rarement, mais le port des « effets bariolés[6] » qu’on voulut leur imposer parut une brimade suffisante pour susciter la révolte de 1931.

De la rédemption à l’expiation rigoureuse du crime

De la rédemption à l’expiation rigoureuse du crimeLes archives du bagne conservées au centre des archives d’Outre-mer (CAOM) à Aix-en-Provence témoignent du durcissement de la condition des bagnards à la charnière des XIXe et XXe siècles. Pendant les trente premières années du bagne colonial, même si dans les faits la vie des bagnards était de peu d’importance[7] et si le cynisme n’était pas absent[8]8, certains des administrateurs ont sincèrement cru à l’utopie de colonisation et de réhabilitation mise en avant à la création de l’institution. Une fois leur peine purgée, les bagnards pourraient s’établir comme colons, recevoir une terre, fonder une famille et devenir membres à part entière de cette nouvelle humanité régénérée par le travail. Mais à partir de 1887, date à laquelle on rouvrit la Guyane aux condamnés européens, la volonté de ségrégation et de répression semble avoir primé sur toute autre préoccupation. On établit entre population libre et population d’origine pénale une séparation Stricte, qui se traduisit dans l’urbanisme et dans la construction de nouveaux locaux normalisés.

La crainte de la « contagion » conduisit également à introduire des clivages au sein des transportés, qui furent répartis en catégories elles-mêmes divisées en classes en fonction de leur faute, de leur conduite au bagne et de leur aptitude à la rédemption. On isola les incorrigibles (les « inco ») des autres détenus dans des camps forestiers de sinistre mémoire. Chaque classe avait un régime particulier, la troisième classe effectuant les travaux les plus pénibles. Il fallait parvenir en première classe pour bénéficier d’une concession ou obtenir un emploi chez un particulier.

Le maître mot fut désormais « l’expiation rigoureuse du crime ». Le décret du 4 septembre 1891 aggrava les conditions de détention des transportés et imposa la construction de nouveaux locaux disciplinaires pour punir toute infraction, rébellion ou tentative d’évasion. Les circulaires de l’A.P. détaillèrent avec minutie la hiérarchie des types d’emprisonnement : la prison collective de jour ou de nuit, la cellule (claire), le cachot (sombre), l’isolement, la réclusion. Ces peines étaient assorties de brimades physiques telles que le régime au pain sec et à l’eau, l’obligation de silence, la suppression des promenades ou du travail, la « boucle » simple ou double, entrave à un ou deux anneaux dans laquelle on immobilisait la nuit les pieds du bagnard, le fouet. Ce durcissement fut d’autant plus violent qu’il intervint dans un monde clos, où régnait un arbitraire total, À propos du camp disciplinaire de Charvein, un inspecteur notait en 1904 : « L’arbitrage des agents subalternes tient seul lieu de règle dans le prononcé des punitions. Les fers, la cellule, le cachot sont appliqués sans mesure et comme au hasard et prolongés pendant des jours et des mois, même pour les infractions les plus légères, pour bavardage par exemple »[9]. Jusqu’en 1925, le régime du bagne fut extrêmement dur. C’est grâce à la campagne de presse du journaliste Albert Londres (1923) et à l’action de l’Armée du Salut qu’il fut assoupli.

La plupart des pénitenciers guyanais ont disparu, mangés par la forêt. Il n’en subsiste des vestiges importants qu’aux îles du Salut et sur le Maroni. L’architecture et l’urbanisme de ces sites illustrent parfaitement la ségrégation et l’enfermement voulus par les mesures de 1891.

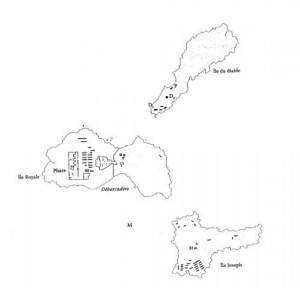

BLOG - ILES DU SALUT - http://amazone.unblog.fr/les-iles-du-salut/

BLOG - ILES DU SALUT - http://amazone.unblog.fr/les-iles-du-salut/Situées au large de Kourou, les îles du Salut furent le premier site affecté au bagne. Dès l’origine, une répartition Spatiale des fonctions fut instaurée entre les trois îles et au sein de chacune d’elles (Clair, Mallé, 2001).

Sur une gravure publiée en 1860 dans l’Illustration, l’île Royale, la plus grande des trois îles du Salut, où s’installa l’état-major, apparaît divisée en deux par une muraille isolant le quartier militaire du quartier des condamnés. Deux grands hôpitaux en pierre de taille y furent édifiés dans les années 1860, l’hôpital militaire pour le personnel libre et l’hôpital des transportés pour les bagnards. La chapelle était commune à tous, mais une clôture en bois tourné marquait la frontière entre transportés et population libre[10]. Même dans la mort, les deux populations ne se mêlaient pas. Le cimetière était réservé aux surveillants et à leur famille. Les bagnards quant à eux n’avaient droit à aucune sépulture. Leur corps cousu dans un linceul et lesté était chargé dans une chaloupe et immergé au large de l’île Royale.

À la fin du XIXe siècle, cette ségrégation parut insuffisante. Inspectant en 1894 les îles du Salut, l’ingénieur Fontaneilles s’indignait : « Les bâtiments sont disposés sans ordre et les cases des condamnés sont mêlées à celles des surveillants. » Il mit en place sur l’île Royale un véritable plan d’urbanisme qui séparait nettement les différentes catégories d’habitants, créant un quartier des condamnés et un quartier administratif, les logements des surveillants servant de tampon entre les deux. Obsédé par la surveillance, Fontaneilles voulait aussi que les transportés soient enfermés dans des bâtiments solides. Il fit remplacer les toitures en wapa de leurs cases par de la tôle ondulée, « beaucoup moins facile à démolir de l’intérieur, surtout sans bruit». Aux cases éparses du début se substitua, après 1895, un véritable quartier des condamnés bien distinct des autres constructions : deux corps de bâtiment symétriques construits de part et d’autre d’une cour intérieure fermée par une enceinte abritaient de grands dortoirs collectifs munis de bat-flanc[11]. Situé immédiatement à côté du camp des transportés, le quartier disciplinaire était constitué de deux prisons communes et de 32 cellules. On y ajouta 34 cellules supplémentaires en 1894.

L’île Saint-Joseph, d’abord réservée aux prisonniers politiques, reçut au départ un aménagement semblable à celui de l’île Royale : église, presbytère, bâtiments administratifs, magasins, logements et ateliers. Mais, dans le but de rendre à la peine de travaux forcés « son caractère indispensable d’intimidation et d’exemplarité », le décret du 4 septembre 1891 l’affecta aux transportés fautifs condamnés à la peine de réclusion cellulaire par le tribunal maritime Spécial de la colonie. Celle-ci consistait en l’enfermement cellulaire de jour et de nuit, à l’isolement permanent et au silence absolu, ce qui nécessita la construction de locaux Spéciaux et valut à l’île Saint-Joseph son surnom de « la Silencieuse ». Le camp de la réclusion de l’île Saint- Joseph, construit entre 1896 et 1906 et agrandi en 1913, devint le lieu d’enfermement le plus redouté de Guyane, « le bagne du bagne, les oubliettes de la transportation », comme le qualifia Albert Londres dans les articles qui contribuèrent à faire disparaître cette prison, qui ne fut fermée qu’en 1938.

L’île Saint-Joseph, d’abord réservée aux prisonniers politiques, reçut au départ un aménagement semblable à celui de l’île Royale : église, presbytère, bâtiments administratifs, magasins, logements et ateliers. Mais, dans le but de rendre à la peine de travaux forcés « son caractère indispensable d’intimidation et d’exemplarité », le décret du 4 septembre 1891 l’affecta aux transportés fautifs condamnés à la peine de réclusion cellulaire par le tribunal maritime Spécial de la colonie. Celle-ci consistait en l’enfermement cellulaire de jour et de nuit, à l’isolement permanent et au silence absolu, ce qui nécessita la construction de locaux Spéciaux et valut à l’île Saint-Joseph son surnom de « la Silencieuse ». Le camp de la réclusion de l’île Saint- Joseph, construit entre 1896 et 1906 et agrandi en 1913, devint le lieu d’enfermement le plus redouté de Guyane, « le bagne du bagne, les oubliettes de la transportation », comme le qualifia Albert Londres dans les articles qui contribuèrent à faire disparaître cette prison, qui ne fut fermée qu’en 1938.Les ruines du camp de la réclusion sont aujourd’hui envahies par les lianes et les figuiers étrangleurs. On peut encore suivre les longs couloirs qui distribuaient les doubles rangées de cellules séparées par des ensembles de préaux à ciel ouvert où s’effectuait en solitaire l’heure de promenade quotidienne. Les cellules minuscules n’étaient meublées que d’un bat-flanc qui devait être relevé dans la journée et sur lequel le prisonnier était attaché la nuit par la « boucle ». Cette mortification supplémentaire ne fut supprimée qu’en 1925 et ce n’est qu’en 1936 que le condamné eut droit à un tabouret pour s’asseoir dans la journée. La surveillance était incessante : les cellules comportaient pour tout plafond une grille à travers laquelle les gardiens qui circulaient sur une passerelle surélevée surveillaient les condamnés nuit et jour.

La plupart des 71 réclusionnaires enfermés en 1938 à Saint-Joseph avaient été condamnés à cette peine inhumaine pour tentative d’évasion sans atteinte à autrui.

Entourée de courants violents et de requins, l’île du Diable, dont il était réputé impossible de s’échapper, fut dévolue aux quarantaines en cas d’épidémie, aux lépreux puis au premier « déporté en enceinte fortifié », le « traître Dreyfus ». Unique détenu de l’île, Alfred Dreyfus fut d’abord logé dans une petite maison située à proximité du poste de garde. Mais, même dans cet isolement extrême, le régime s’est durci. En 1897, on lui construisit une nouvelle cellule, divisée en deux par une grille derrière laquelle se tenaient en permanence ses gardiens et qui devait rester éclairée jour et nuit. Une palissade entourait le bâtiment afin d’empêcher Dreyfus de voir la mer et de faire un signal à un improbable ennemi de la patrie croisant par là.

Après Dreyfus, les déportés politiques vécurent sur l’île du Diable livrés à eux-mêmes, sans gardien, le lieu étant suffisamment protégé naturellement pour décourager toute tentative d’évasion.

La concentration de l’A.P. sur le Maroni

La concentration de l’A.P. sur le MaroniLes îles du Salut furent exclusivement consacrées au bagne. Ce fut également le cas, au moins à l’origine, du pénitencier agricole du Maroni, créé dans une zone qui n’avait pas encore été mise en valeur. Dès 1852, on projeta de créer à l’embouchure du Maroni un établissement pénitentiaire isolé du reste de la colonie, afin de « mettre en valeur l’ouest de la Guyane et d’ouvrir aux transportés repentants par la propriété et la famille acquises par le travail un lieu de repos et de réhabilitation »[12]. Le fondateur et premier commandant du pénitencier du Maroni croyant fermement dans le rôle de réhabilitation du bagne, l’isolement paraissait indispensable au succès de l’entreprise. Par décret du 13 mai 1860, un territoire de 180 000 hectares allant de l’embouchure du fleuve jusqu’au saut Hermina fut affecté à cette expérience de colonisation par l’élément pénal.

Il existait alors différents pénitenciers sur le territoire guyanais, des camps isolés sur la Comté et l’Oyapock et des pontons flottants amarrés en rade de Kourou ou de Cayenne. L’« atelier »[13] de Cayenne n’était constitué que de condamnés dont la conduite était excellente et dont l’emploi par les administrations comme les particuliers semblait entré dans les mœurs. En 1867, un pénitencier en dur fut construit aux abords de la ville.

Mais, très vite, la situation se modifia et la Guyane reproduisit le même schéma d’exclusion que la métropole. Dès 1871, la chambre de commerce et d’industrie réclama « au nom de la morale et de la justice, que la colonie pénitentiaire soit circonscrite, isolée, que les transportés, quelle que soit leur catégorie, ne puissent avoir aucune communication avec le reste de la Guyane ». Sous la pression de l’opinion publique, on décida la « concentration de la transportation sur le Maroni », c’est à dire le transfert de tous les condamnés et de tous les services de l’administration pénitentiaire, jusque-là dans la capitale guyanaise. Cette opération, qui supposait de nombreux travaux, ne se fit que lentement, à partir de 1895, et n’était pas encore achevée en 1907. Saint-Laurent devint de fait la capitale du bagne. De l’administration qui s’y installa dépendait non seulement le vaste territoire pénitentiaire du Maroni avec la ville de Saint-Laurent et ses annexes mais tous les autres pénitenciers de Guyane.

La commune pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni

La commune pénitentiaire de Saint-Laurent-du-MaroniConstruite par et pour le bagne, la ville de Saint-Laurent fut une création ex-nihilo dans un territoire vide d’Européens (Mallé, 2003)[14]. L’expérience pouvait se dérouler en vase clos, la colonie pénitentiaire du Maroni ne devant être peuplée que par les transportés et le personnel de l’administration pénitentiaire[15].

Dès l’origine, la ville adopta un plan qui résumait la hiérarchie sociale et la mission de punition/réhabilitation du bagne colonial. Les baraquements du camp de la transportation furent dressés au bord du fleuve. En aval, profitant au maximum des alizés, on établit le quartier administratif, appelé aussi quartier officiel. A l’ouest, isolée du fleuve par le camp des transportés et plus tard la caserne et l’hôpital, résolument tournée vers la forêt et la tâche de mise en valeur dévolue aux bagnards, fut dessinée la ville coloniale ou village qui devait accueillir les transportés concessionnaires et les libérés. Après avoir effectué la moitié de leur peine et au moins dix ans de travaux forcés, les transportés « les plus méritants » pouvaient recevoir une concession de terrain et une maison pour s’établir comme colon. Après avoir travaillé leur terre cinq ans, ils pourraient en devenir propriétaire et la transmettre à leurs enfants. La ville coloniale fut tracée sur un plan orthogonal comme les autres villes créées à la même époque dans les colonies françaises.

La découverte d’or sur la Mana en 1875 et dans le haut Maroni en 1884 remit en cause le caractère exclusivement pénitentiaire du territoire du Maroni. Devenue le port de ravitaillement des placers de l’Inini et de l’Aoua, la ville de Saint-Laurent fut envahie par les chercheurs d’or originaires des Antilles anglaises ou du Guyana, rapidement suivis par des commerçants chinois et par une population plus ou moins clandestine[16] de pauvres gens à la recherche d’une vie meilleure, qui cohabitait dans la ville coloniale avec les concessionnaires et les libérés.

L’ouverture du territoire de la colonie pénitentiaire à une population qui n’était pas d’origine pénale a été largement discutée dès 1875 car elle hypothéquait les faibles chances d’installation des libérés. Ceux-ci, astreints au doublage ou à la résidence à vie, subissaient déjà la concurrence directe de la main-d’œuvre pénale quasi gratuite et ne trouvaient à s’employer ni comme domestique ni comme ouvrier. Comme les relégués individuels, ils étaient réduits à la misère, n’ayant ni la possibilité de partir ni celle de s’établir[17]. Le désir de la population guyanaise d’être nettement séparée de la transportation avait contribué à lui consacrer un territoire propre. À l’inverse, au moment où ce territoire était envahi par une population libre, se posait le problème de protéger la population pénale dans le cadre du projet de réhabilitation et de colonisation du bagne colonial. « Il est indispensable de faire de Saint-Laurent un centre exclusivement pénal, d’y maintenir la prépondérance des condamnés ou d’enfants de condamnés et de ne pas permettre que des capitalistes viennent en ce champ d’expérience instituer une concurrence désastreuse », s’inquiétait l’inspecteur Picquié en 1896[18]. À cette date, un tiers seulement des 120 concessions urbaines appartenaient encore à la population pénale. Les autres avaient été rachetées par des personnes libres. Cinquante neuf d’entre elles étaient réunies entre les mains de 14 propriétaires, gros négociants pour la plupart.

Le quartier administratif, en grande partie reconstruit entre 1895 et 1915 en vue de la concentration de l’A.P. sur le Maroni, illustre bien les théories urbanistiques de cette période. Le tracé des voies publiques d’abord indique une rupture nette avec la ville coloniale. Les rues conduisent au Maroni, symbole de départ et de liberté, et non à la forêt. Elles étaient plus larges, plus aérées et dotées de fossés pour l’évacuation des eaux, témoignant de préoccupations sanitaires apparemment jugées superflues pour la population de la ville coloniale.

Les bâtiments administratifs et les logements de fonctionnaires du quartier officiel se différenciaient de ceux de la ville coloniale par leur situation et leurs matériaux. Comme on peut le voir aujourd’hui encore, les constructions ont été positionnées au centre de la parcelle et entourées de jardins luxuriants alors que les façades des cases des concessionnaires de la ville coloniale devaient donner directement sur la rue pour en faciliter la surveillance. Les constructions du quartier administratif étaient en brique, avec ou sans pan de fer, et couvertes de tôle ondulée alors que les cases de la ville coloniale étaient en bois ou pan de bois garni de gaulettes, les couvertures en bardeaux de wapa ou en feuilles de wai. Les textes qualifient souvent ces constructions de « cahutes » ou « paillottes » par opposition aux constructions en dur à la mode européenne, édifiés pour les agents de l’A. P.[19]

Tout fut mis en œuvre pour éviter les « mélanges fâcheux ». Après 1890, on regroupa à la périphérie du quartier officiel les logements des fonctionnaires jusque-là disséminés à travers la ville. La séparation Spatiale s’accompagna de nombreux règlements, comme l’interdiction faite aux libérés de circuler la nuit dans le quartier administratif. Tous les bâtiments administratifs à l’usage de la population de la ville coloniale (mairie, école, église, banque) furent construits sur la rue Mélinon, à la frontière entre les deux zones, mais côté quartier administratif. On ne laissa dans la ville coloniale que le commissariat de police, témoin de la méfiance que l’administration entretenait pour la population du « village », qu’elle soit ou non d’origine pénale. Comme aux îles du Salut, les bâtiments à l’usage des transportés étaient bien distincts de ceux utilisés par la population libre. L’hôpital pavillonnaire était traversé par un mur qui isolait les pavillons réservés à la population pénale. Les transportés n’étaient pas admis dans la petite église Saint-Laurent. Seules les femmes condamnées, cachées derrière une grille et accompagnées des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, y avaient accès. Les bagnards suivaient la messe debout dans la cour du camp de la transportation, devant la chapelle. La ville comptait deux tribunaux, l’un chargé de juger la population civile, l’autre, le tribunal maritime Spécial, les transportés.

Tout fut mis en œuvre pour éviter les « mélanges fâcheux ». Après 1890, on regroupa à la périphérie du quartier officiel les logements des fonctionnaires jusque-là disséminés à travers la ville. La séparation Spatiale s’accompagna de nombreux règlements, comme l’interdiction faite aux libérés de circuler la nuit dans le quartier administratif. Tous les bâtiments administratifs à l’usage de la population de la ville coloniale (mairie, école, église, banque) furent construits sur la rue Mélinon, à la frontière entre les deux zones, mais côté quartier administratif. On ne laissa dans la ville coloniale que le commissariat de police, témoin de la méfiance que l’administration entretenait pour la population du « village », qu’elle soit ou non d’origine pénale. Comme aux îles du Salut, les bâtiments à l’usage des transportés étaient bien distincts de ceux utilisés par la population libre. L’hôpital pavillonnaire était traversé par un mur qui isolait les pavillons réservés à la population pénale. Les transportés n’étaient pas admis dans la petite église Saint-Laurent. Seules les femmes condamnées, cachées derrière une grille et accompagnées des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, y avaient accès. Les bagnards suivaient la messe debout dans la cour du camp de la transportation, devant la chapelle. La ville comptait deux tribunaux, l’un chargé de juger la population civile, l’autre, le tribunal maritime Spécial, les transportés.Le camp de la transportation a été construit au bord du fleuve, sous les vents, à côté de l’hôpital, avec lequel il partageait les mêmes suspicions de contagion. A l’écart du quartier officiel, il se trouvait isolé de la ville coloniale par les logements des surveillants et la caserne d’infanterie de marine. Dès le départ, le camp fut constitué de cases indépendantes entourées d’une palissade. Il semble que, dans les débuts, les transportés aient joui à l’intérieur d’une relative liberté de mouvements. Ainsi, vers 1880, l’inspecteur Fontaneilles s’étonnait que des hamacs soient suspendus sous les cases, entre les pilotis. « Certains condamnés préfèrent y coucher, mais il y aurait assez de place en haut »20.

Pour améliorer la surveillance, Fontaneilles décida l’érection d’un mur d’enceinte en maçonnerie au lieu de la palissade en bois des débuts et la reconstruction des cases des transportés en brique « de façon que leur paroi soient difficiles à percer». Craignant la contagion des « incorrigibles » sur la population pénale susceptible d’amendement, il fit construire un mur entre leur quartier et les baraquements des autres transportés. Fontaneilles se préoccupa surtout de mettre les espaces de punition en conformité avec les nouveaux règlements. Il fit construire deux prisons communes, des cellules et des cachots. On avait prévu au départ 12 cellules ; leur nombre a été doublé en 1888 puis de nouveau en 1896. Finalement, on créa sur toute la longueur du camp de la transportation un véritable quartier disciplinaire entouré d’une enceinte et divisé en quartiers correspondant aux différentes catégories de condamnés. En trente ans, le nombre de cellules est passé de 12 à 96, ce qui illustre bien l’évolution de la mission du bagne colonial de la réhabilitation à la répression.

Le bagne de Guyane a poursuivi la longue tradition des entreprises de colonisation de déportation des orphelins, vagabonds, prostituées ou criminels, pour les fixer dans les colonies en mal de main-d’œuvre. La seule chance de réussite du bagne colonial était l’intégration de la population pénale à la société guyanaise, enjeu dont certains administrateurs avaient conscience dès le début. « Si l’élément pénal se confond facilement avec la population libre, s’y mêle et s’y perd, la réforme pénale est réalisée et la colonie prospère. Si au contraire la colonisation pénale effraie ou blesse l’autre, la réforme est manquée et la colonie dépérit », écrivait un inspecteur en 1875. Mais il était hors de question de se mélanger. La ségrégation ne fit que s’accentuer, condamnés en cours de peine, relégués et libérés inspirant la même méfiance, voire la même peur. On alla même jusqu’à retirer leurs enfants aux rares concessionnaires qui avaient réussi à s’installer et à fonder une famille, afin d’éviter aux jeunes esprits « la contagion de l’exemple » (Donet-Vincent, 2003).

En presque cent ans d’existence, le bagne de Guyane n’a atteint qu’un seul des trois buts qu’il s’était fixé : l’élimination des criminels. La réhabilitation par le travail et la mise en valeur de la colonie furent des échecs complets. La Guyane est devenue, selon le mot de Gaston Monnerville, « la sentine de la France » ou encore la « guillotine verte », la transportation équivalant souvent à une condamnation à mort différé.

MUSEE du BAGNE - Ile de Ré

nge.fr/musee/pages/salle-bagne.html

SOURCES : http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/2010/12/murs-murs-de-la-mort/

Clair S., Mallé M.-P., 2001, Les lies du Salut. Guyane, coll. Itinéraires du Patrimoine, n° 237, Ibis Rouge éd., Cayenne.

Donet-Vincent D., 2003, De soleil et de silences. Histoire des bagnes de Guyane, la Boutique de l’Histoire, Paris.

Krakovitch O., 1990, Les Femmes bagnardes, Orban, Paris

Londres A., 1923, Au bagne, Albin-Michel, Paris.

Mallé M.-P, 2003, Saint-Laurent-du-Maroni, commune pénitentiaire, association AIMARA, Cayenne.

Pierre M., 1982, La Terre de la grande punition, Ramsay, Paris.

1. Rapport du consul de France à Londres sur l’expérience britannique en Australie, 1845. CAOM Ha.

2. Au milieu du XIXe siècle, la Guyane comptait environ 20 000 habitants, dont 1000 à 2000 de race blanche.

3. L’autre bagne colonial fut celui de l’île du Nou en Nouvelle-Calédonie, officiellement ouvert de 1871 à 1887.

4. La différence entre les deux catégories était souvent illusoire car à partir de 1868 le billet de retour des libérés ne fut plus pris en charge par l’administration et seuls ceux dont la famille pouvait ou voulait payer purent rentrer en métropole.

5. Au début du XXe siècle, les relégués étaient environ 3 000.

[6] Le costume infamant à rayures imposé aux transportés vers 1930.

[7] Dans les premières décennies, la mortalité dans les pénitenciers de l’est était de 20 à 25 % par an.

[8] « Si vous voyez que la colonisation n’offre pas de chances de succès, bornez-vous au bagne », aurait déclaré dès 1852 un membre du gouvernement au gouverneur de Guyane cité par Sylvie Clair (Clair, Mallé, 2001, p. 9).

[9] Rapport de 1904. CAOM, H 65.

[10] À Saint- Jean-du- Maroni, capitale de la relégation, la chapelle était divisée en deux niveaux: la population libre suivait l’office au niveau supérieur, les relégués à l’entresol.

[11] Puis, à partir de 1929, de hamacs.

[12] Discours du commandant Mélinon, 1860, cité par M. Pierre, (Pierre, 1982, p. 28-29).

[13] On employait le même terme dans les plantations esclavagistes.

[14] Où l’on fit peu de cas des quelques groupes d’Indiens Kali’na qui l’habitaient.

[15] Soit environ 150 personnes à la fin du XIXe siècle.

[16] L’accès au territoire pénitentiaire du Maroni était libre, mais nul ne pouvait y séjourner plus de huit jours sans en avoir avisé l’A.P. ni y fixer son domicile sans autorisation.

[17] En 1924, un millier de libérés sans ressources traînaient dans les rues de Saint-Laurent.

[19] Le même clivage est reproduit de façon plus modeste dans les camps forestiers. Les surveillants sont logés dans des cases en bois, les condamnés dans des paillottes.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le monde est un amas d'energie : jusque la je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord.

Perception normale:

Nos 5 sens captent des choses dans cet océan d'energie.

Ces informations sont 'analysées' et servent à modéliser une image en 3D qui est notre monde.

Nous captons sur certaines fréquences et pas d'autres.

(l'oeil ne persois pas les infrarouges, l'oreille ne persois pas les ultrasons, 'la peau' ne peut pas toucher les champs magnétiques etc..)

Notre 'structure mentale' a créé cette modélisation du monde à la naissance et tout ce que nous avons accepté de voir, est inclus dedant avec des variantes dépendant de la personne. (certains sont myopes, d'autres sont sourd) mais globalement on est sur un échantillon 'commmun' a peut près comparable (encore que !).

La plupart des gens en sont à ce niveau de perception et leur monde est constitué uniquement de ce que les 5 sens usuels peuvent capter: donc un niveau énergétique précis en fait : ce que nous appelons le monde matériel.

Ils n'ont aucune perception évidente de la présence d'energie, et n'en connaissent que ce qu'on leur a dit a l'école.

(sauf quand ils mettent le doigt dans la prise)

D'un point de vue technique les gens sont absorbés par la contemplation de leur cinq sens, donc du monde matériel.

un chien, un autre homme, un arbre : c'est une énergie. Nos cinq sens en vérouille la présence par une modélisation : on peut le voir, le sentir, le toucher pour cela nous lui avons donné une 'forme' : celle ci est le pur fruit de notre modélisation et personne ne peut dire avec certitude que quelqu'un d'autre persois de la même manière: on sait tous qu'on voit un arbre vert et marron(puisque c'est une convention apprise qui désigne ce type d'energie),

mais sous quelle forme et comment pour chacun? impossible de savoir pour les autres.

3ème oeil:

L'ouverture du troisième oeil correspond à l'activation de certains centres 'subtils', certains disent qu'au point de vue physique, il correpond à l'activation de la glande pinéale.

Le 3ème oeil se met à capter les fréquences énergétiques que les organes ignorent en temps normal.

Il fait correspondre les nouvelles fréquences avec chacun des sens physiques (vue, audition, toucher, gout, adorat).

Cette perception se fait sur une nouvelle gamme totalement différente : on développe un nouveau sens du toucher que personne ne peut réellement concevoir sans l'avoir lui même développé (puisque il ne correpond pas au sens traditionnel).

Un nouvelle 'vue' de l'energie. (une seconde image du monde qu'on peut soliciter et fermer à loisir : elle voit l'energie pure et dure) Une nouvelle 'audition' des fréquences énergétique. (une audition de l'energie basé sur le niveau de fréquence et le débit.)

etc..

Normalement ces sens suplémentaires vont etre envoyé à la structure mentale et celle ci vas essayer petit à petit de les intégrer dans le monde 3D.

Au départ cette perception purement énergétique (qui est plus ou moins développé) ammène tellement de nouvelles informations qu'il est impossible pour le mental de savoir quoi en faire. (a quoi correspond cette nouvelle énergie? comment la modéliser? un sacré défis pour lui!)

C'est la que les accidents psychologiques arrivent : sur une structure mentale qui n'est pas assez travaillé, donc trop rigide (ce dont tout le monde est doté dans notre société ou tout est mis dans une 'case' et ou il n'y a pas de place réelle pour le 'neuf'), le mental peut commencer à montrer n'importe quoi.

C'est la que les gens se font taxer de schyzophrènes : ils 'hallucinent' dans leur structure mentale normale et perçoivent des choses qui n'ont aucun sens.

Mon avis:

sa arrive en fait si les corps supérieurs ne sont pas suffisament murs pour traduire l'information au mental.

(car la traduction de ces informations qui sont énormes se fait au niveau d'un corps supérieur qui mache les choses et les fait entrer dans la structure mentale, il y a un traducteur qui peut projeter des notions multidimensionnelles dans la vision 3D, si il ne marche pas encore ou partiellement et que l'info est envoyé : gros problème)

En temps normal, si l'ouverture n'a pas été involontaire et que la structure énergétique de la personne est près a l'accepter (donc des corps subtils suffisament travaillés: ça peut venir d'autre vies) la perception vas etre partielle à totale sur 1 à tous les 5 sens.

Ensuite au fil du temps, les corps subtils supérieurs vont se structurer pour traduire l'information de manière de plus en plus précise et propre, pour que le mental puisse l'inclure dans la modélisation 3D conventionnelle.

---------

La dessus se greffes une multitude de variantes:

3ème oeil au moins partiellement ouvert à la naissance chez une personne : sa structure mentale vas etre construite en intégrant les informations subtiles suplémentaires suivant la manière dont elle est autorisé à se développer : donc suivant la structure mentale inconsciente familliale.

dans une famille de 'voyants' des gens vont peu etre pouvoir voir naturellement les morts : ce sont simplement des énergies différentes, qui ne sont pas perçues de manière classiques mais que telle famille accepte de voir (inconsciement bien sur !)

Dans une famille purement matérialiste ou la personne à un 3ème oeil ouvert, elle vas utiliser les infos pour développer un don qui soit accepté: sens de la finance, compréhension innée des mathématiques etc.. ces choix dépendent en fait beaucoup du but de l'incarnation de l'individu et est décidé à un niveau plus haut.

-----------

Sens énergétiques: (je peut simplement décrire la ou j'en suis)

Toucher:

Le toucher au sens large inclus la sensation de ce que je 'suis' : nous avons l'impression d'etre un corps parsque notre toucher ressent un corps, une jambe etc.. que se passe il si votre toucher se sent etre un chien ou un chat, ou si il se sent etre encore 'autre choses': le corps de quelqu'un d'autre par exemple?

C'est complet pour le sens du toucher: je persois tout dans toutes les dimenssions(et espace temps) dans la mesure de ce qui n'est pas censuré (ce qui vibre trop haut et pourrais me cramer, ce que mon mental ressent comme un danger pour sa santé etc..): donc sa fait tellement d'informations que sa se présente sous forme d'océan d'energie. je dois filtrer avec le mental pour isoler certaines choses.

C'est ce que persois 'être' : donc une espèce de chose informe reliée à tout par différents tubes d'energie et qui ne fait qu'un avec l'univers. je suis comme au centre d'une toile d'araignée d'energie et je persois les connexions qui se créé et échangent à tout instant avec l'environnement dans la mesure de ce que j'ai envie de voir et que je peut percevoir simultanément : je ne suis pas omnipotent je ne persois pas tout à la fois et ne peut pas accorder mon attention à tout.

Cette masse informe s'etendais à 10cm de mon corps au début puis sa n'a cessé de s'étendre de manière sphérique et aujourd'huis je suis bien en mal de dire ou sa s'arrete: je n'ai plus de notion de distance puisque cette conscience monte dans les dimenssions en s'éloignant.

Cette perception n'est pas totalement objective puisque elle filtre suivant ce que je peut accepter (c'est pas simple au début d'accepter d'etre bien plus que ce corps physique et d'etre une simple 'cellule' d'un monde plus grand dont on ne persois pas clairement la limite, mais c'est une sensation sans pareil et c'est frustrant quand le troisième oeil se ferme et que je me retrouve à nouveau uniquement dans le corps physique : cette sensation

de symbiose avec l'univers est ce qui est le plus dur à perdre)

La télépathie est quelque chose de concret: un tube d'energie me lie à autre chose et une énergie circule.

Cette perception des gens et de moi même fait que je persois facilement les fantomes et esprits : ils sont structurés pareil sauf pour ce qui est du corps physique, donc un homme mort, moi je persois toujours ses émotions et son mental et sont corps physique est remplacé par un autre corps plus éthérique et différent, il est plus la physiquement(d'ou sa disparition du monde normale pour ceux qui ne voit que cet aspect) mais il est toujours autant présent sur les autres plans et avec ses autres corps. Un lutin est structuré comme un humain, mais sont 'corps physique' est une structure plus maléable et situé dans un plan plus haut.(comme un fantome).

Cette perception inclu tout ce qu'on trouve dans le matériel à un niveau subtil : un cable électrique enterré dégage une énergie que je peut suivre facilement ; idem pour un cours d'eau etc.. c'est donc une extenssion très nette de la perception simple du monde que nous possédons.

Audition:

c'est plus la télépathie qui est bien développé chez moi, l'audition d'energie pure est pratique pour connaitre les arrivées d'energie nouvelles autour de moi (esprits, communications télépathiques par création d'un tube et transfert d'energie etc..), mais ça vas guère plus loins, et si je peut entendre des voix dans certains cas ces très rare et je prefere basculer sur d'autre modes de communication plus direct.

vision :

J'ai des images mentales plus ou moins nettes qui vont et viennent et qu'un autres esprit peut m'envoyer.

(ça facilite les compréhensions des fois). Je peut également décider de voir dans un endroit précis (mais je n'y arrive pas dans le monde physique : sa reste dans le subtil : c'est une extension de ma conscience. En théorie c'est possible dans le monde matériel : ma structure mentale ne le conçoit pas pour l'instant, c'est tout.)

Quand je sort d'un rêve je peut y retourner par vision (des fois involontairement ou en étant solicité par un esprit comme pour la fée du feu) et mon toucher énergétique me permet de faire l'inspection de la nature énergétique des choses que j'y ai rencontré. Encore faut il que j'ai l'idée de le faire avant d'oublier le rêve.(j'essaierais d'y penser la prochaine fois)

La seconde vue me montre un espèce de brouillard pour l'instant : elle n'est pas assez développée. Je sais que je peut voir dans l'éther et que je peut soliciter la vision de différents types d'energie, mais c'est tout.

Disons que si on est dans la matrice je persois a un niveau plus bas la structure sous jacente des choses: sans une interface aussi rigide que les 5 sens.

Cette perception énergétique peu etre interrompue à tout instant en fermant le troisième oeil et rétablie en le rouvant : c'est directement lié à lui.* * *

Beaucoup de gens on un troisième oeil partiellement ouvert et leur mental traduit ce qu'il persois par des choses simples: intuitions subites, sensation de froid en présence d'un fantome etc..* * *

La perception du troisième oeil reste encore partielle et subjective : elle inclus juste un monde multidimenssionnel beaucoup plus vaste. Ce n'est pas une vision du monde 'réel' tel que définit dans la recherche de l'absolu ni un état d'éveil' tel que définit en zen.

C'est une perception du monde plus vaste dans la gamme d'energie, tout simplement.

L'avantage? communiquer consciemment avec l'univers au sens large pour qu'il nous enseigne ou nous aide n'est pas un atout négligeable.* * *

Cette connexion à l'univers et cette manière de percevoir existe pour tous : ceux qui n'ont pas le troisième oeil ouvert ne le perçoivent pas consciemment, c'est la seule différence.

source: journal d'un eveil du 3ème oiel.

plus d'articles sur blog: http://lavraierealite.eklablog.com

votre commentaire

votre commentaire

-

Les réactions sensibles des plantes et de tout ce qui vit, à leur environnement mesuré…

Une découverte que fit Cleve Backster en 1966 révèle que les cellules vivantes, même végétales, se révèlent bel et bien sensibles et se mettent en phase avec les événements, les émotions et les intentions humaines se produisant dans leur environnement.

On assiste à une réaction plus qu’embarrassée de la communauté scientifique occidentale et beaucoup plus intéressée en orient face aux implications de cette découverte sur les conceptions intellectuelles de la conscience, de la mémoire et de la communication.

Il arrive qu'on se souvienne du moment précis où quelque chose a provoqué un changement radical dans notre vie. Pour Cleve Backster, ce fut le 2 février 1966 lorsque le compteur de son détecteur de mensonges marqua 13 minutes 55 secondes…

Expert mondial en la matière et inventeur du Backster Zone Comparison Test (un système universellement répandu chez les enquêteurs qui utilisent les détecteurs de mensonges), Backster avait menacé le bien-être du sujet dans le but de provoquer une réaction. L'électronique avait enregistré la réponse,

le sujet était… une plante.

Depuis lors, Cleve Backster a réalisé des centaines d'expériences montrant que non seulement les plantes vivantes, mais aussi les feuilles coupées ou écrasées, les œufs (fertilisés ou non), le yoghourt, les frottis du palais de la bouche, le sperme, etc. réagissent à nos émotions et intentions.

Il découvrit que des leucocytes buccaux (globules blancs provenant de la bouche d'une personne) placés dans une éprouvette répondent électro-chimiquement aux états émotionnels du donneur, même lorsque celui-ci se trouve dans une autre pièce, un autre bâtiment, voire, un autre pays.

Tout jeune déjà, je souhaitais rencontrer Cleve Backster après avoir pris connaissance de ses travaux. Il m'avait interpellé et point n'est exagéré de dire que ses observations du 2 février 1966 changèrent ma vie autant que la sienne. Il confirmait ce que l'enfant en moi avait pressenti et que même une licence en physique n’avait pas réussi à effacer de ma conscience :

le monde vivant est bel et bien sensible.

Je me gardai cependant bien, lorsque je lui rendis visite, de laisser mon enthousiasme altérer mon scepticisme. Lorsqu'il plaça du yoghourt dans une éprouvette, mon esprit fut partagé entre le doute et l'excitation. Il fixa le tube, y introduisit deux électrodes stérilisées en or, mit en marche l'enregistreur graphique et nous commençâmes une conversation.

Au moment où, prenant mon souffle, j'allais contredire mon interlocuteur, le marqueur s'agita de bas en haut et sembla faire un écart ; bien que je ne fusse pas sûr de ce que je voyais. Comment savoir, en pareilles circonstances, si ce que nous voyons est réel ou si le souhait d'y croire nous pousseà induire cette réalité ?

Cleve sortit pour vaquer à d'autres tâches dans l'immeuble. Je m'efforçai de réveiller mon indignation en fixant ma pensée sur des abus, tels que les coupes à blanc forestières et les politiciens qui les ont rendues légales, ou les rapts d'enfants et ceux qui les commettent. Aucune réaction électrochimique dans le yoghourt : la ligne du graphique demeura plate.

Soit les émotions provoquées volontairement ne fonctionnaient pas, soit tout cela était du bidon ; ou alors quelque chose n'allait vraiment pas. Peut-être n'étais-je d'aucun intérêt pour le yoghourt.

Perdant moi-même tout intérêt j'errais distraitement dans le laboratoire lorsque mes yeux tombèrent sur un calendrier. À y voir de plus près il s'avéra être une réclame pour une société d’assurance. En réalisant l'ubiquité de la publicité, une bouffée d'agacement me monta au front et aussitôt je pensai : "Tiens, que vient-il de se passer ? Une émotion spontanée !"

Me précipitant vers l'enregistreur je vis que la ligne marquait un brusque écart correspondant exactement à l'instant où j'avais vu le calendrier ; ensuite elle redevenait plate et le restait. Je repris ma balade dans le labo lorsqu'une nouvelle découverte suscita une émotion. C'était un poster illustrant le génome humain. Je pensai au Projet de Diversification de Génome Humain, une vaste étude honnie par de nombreuses ethnies traditionnelles et leurs défenseurs à cause de ses implications génocides.

Nouvelle montée de colère, nouveau mouvement précipité vers le graphique et nouveau constat que le marqueur venait de tracer une pointe avant que j'eusse le temps de le surveiller. Ainsi se manifestent les instants fugitifs de clairvoyance révolutionnaire.

Je pus m'entretenir avec Cleve Backster 31 ans et 22 jours après sa première observation ; c'était à San Diego, à l'autre bout du continent, loin du bureau de Times Square, à New York, où il avait travaillé et vécu.

Voici l’interview :

Derrick Jensen (DJ) :

Voulez-vous me raconter, encore que ce soit sans doute la pénultième fois, comment avez-vous fait la première observation de la réaction d'une plante ?

Cleve Backster (CB) :

Je ne m'intéressais pas particulièrement aux plantes, mais dans mon labo de Manhattan, j'avais une cane de dragonnier [ plante de la famille des liliacées] qui provenait de la liquidation d'une jardinerie au rez-de-chaussée de mon immeuble où une secrétaire attentionnée avait acheté à bas prix deux plantes pour les bureaux : un caoutchouc [ficus], et la cane de dragonnier sur laquelle je fis la première observation du 2 février 1966.

Ayant installé les plantes dans les toilettes, je leur fis subir une saturation d'arrosage afin de voir combien de temps il faudrait pour que l'eau les imbibe entièrement et en ressorte par les feuilles. C'est surtout le dragonnier qui m'intéressait à cause de la hauteur de sa tige et de la longueur de ses feuilles.

J'imaginai un dispositif capable de mesurer la résistance électrique en bout de feuille : une adaptation du détecteur de mensonges, à la réaction galvanique de l'épiderme, et je disposais à profusion de ce matériel car nous l'utilisions pour l'enseignement. Une baisse de résistance devait s'inscrire sur le graphique lorsque l'humidité parviendrait entre les électrodes.

C'est ainsi qu’est relatée l'histoire, mais je me demande s'il n'y avait pas une motivation plus profonde. N'étais-je pas poussé à faire cela par "quelqu'un" à un autre niveau de conscience ?

En tout état de cause, la curiosité concernant l'arrosage s'avéra une motivation suffisante. Alors je vis sur le graphique quelque chose qui ressemblait à une réaction humaine. Le profil tracé par le marqueur n'était pas ce que l'on aurait pu attendre d'une feuille saturée d'eau, mais plutôt d'une personne soumise à un détecteur de mensonge.

Cet appareil fonctionne sur le principe de détection d’une réaction physiologique prévisible lorsque le sujet se sent menacé. Dans le cas d'une enquête sur un meurtre, vous pourriez demander au suspect : "est-ce vous qui avez tiré le coup de feu qui fut fatal à la victime ?" Si la vraie réponse est "oui", la crainte d'être surpris à mentir par dénégation sera captée par les électrodes posées sur la peau.

Je me demandai donc comment je pourrais menacer le bien-être d'une plante. Je commençai par tremper une des feuilles voisines dans une tasse de café chaud. La réponse de la plante, si tant est qu'on puisse la définir ainsi, fut ce que j’identifiai plus tard comme de l'ennui : un graphique descendant.

Mais 13 minutes et 55 secondes après le début de l'enregistrement l'idée me vint de brûler cette feuille, acte que je visualisai. Pas un mot, pas un geste, pas un contact avec l'appareillage, la seule chose qui eut pu stimuler la plante était mon image mentale. Et cependant elle devint comme folle ; le marqueur franchit carrément le bord supérieur du papier.

J'allai chercher des allumettes chez ma secrétaire dans le bureau voisin et, en allumant une, j'esquissai quelques gestes vers une des feuilles. Mais je compris qu'ayant déjà obtenu un Tél paroxysme de réaction il ne fallait rien attendre de plus. Essayant donc autre chose, j'éloignai la menace en replaçant les allumettes sur le bureau de ma secrétaire. La plante se calma aussitôt.

Je compris à l'instant qu'il se passait quelque chose d'important ; il n'y avait pas d'autre explication. Il n'y avait plus personne dans l'immeuble, ni dans le laboratoire, et je n’avais rien produit qui soit assimilable à une action mécanique.

En une fraction de seconde, la conscience que j’avais du monde fut modifiée. L’ensemble de mon processus de pensée ainsi que mon système de valeurs, furent désormais orientés vers cette recherche.

Suite à cette première observation, je demandai à des scientifiques de diverses disciplines s'ils pouvaient me proposer une explication sur ce qui s'était produit. Cela leur était totalement étranger. J'imaginai alors une expérience plus approfondie pour sonder ce que je sentais devoir appeler la "perception basique".

DJ :

Perception basique ?

CB :

Je ne pouvais qualifier ce que je découvrais de perception extrasensorielle, puisque de toute façon les plantes ne possèdent pas la plupart des cinq premiers sens. Dans le cas d'une plante, cette perception semble donc se situer à un niveau beaucoup plus primaire, ou basique ; d'où le nom.

L'expérience que je mis au point consistait à faire tomber, automatiquement et à intervalles aléatoires, des crevettes dans de l'eau bouillante, tout en enregistrant la réaction de plantes posées à l'autre bout du laboratoire.

DJ :

Comment pouviez-vous savoir si les plantes réagissaient à la mort des crevettes plutôt qu'à votre propre émotion ?

CB :

Il est en effet très difficile de supprimer toute interconnexion entre l'expérimentateur et les sujets de l'expérience. La plus brève relation avec les plantes, quelques heures auparavant, suffit à établir un accord. Alors même si vous automatisez l'expérience et quittez le labo, et même si vous installez un rupteur sur minuterie aléatoire garantissant que vous ne pouvez savoir à quel moment débute l'expérience, les plantes n'en resteront pas moins en harmonie avec vous, où que vous soyez.

Au début, mon partenaire et moi allions dans un bar un pâté de maison plus loin. Après quelque temps nous commençâmes à soupçonner que les plantes ne réagissaient pas du tout à la mort des crevettes, mais plutôt aux fluctuations émotionnelles de notre conversation.

Nous trouvâmes un moyen de contourner cette difficulté. Nous chargeâmes une tierce personne d'acheter les plantes et de les entreposer dans une partie du bâtiment que nous ne fréquentions pas. Le jour de l'expérience nous allâmes chercher les plantes, les préparâmes pour l'expérience et quittâmes aussitôt les lieux.

Les plantes se trouvaient donc dans un environnement inconnu, subissaient la pression des électrodes ainsi qu'un léger flux d'électricité traversant les feuilles et étaient ensuite abandonnées. N'étant accordées à aucun d'entre nous, elles se mirent à "sonder les alentours" à la recherche de ce qui pouvait les familiariser avec leur environnement. Et ce ne fut qu'à ce moment qu'un événement aussi subtil que la mort d'une crevette put atteindre leur perception.

DJ :

N'est-ce qu'avec les humains que les plantes, au fil du temps, se mettent en phase ou bien s'accordent-elles aussi avec d'autres éléments de leur environnement ?

CB :

Je vous donne un exemple. Il m'arrive de raccorder une plante au détecteur, et puis de vaquer à mes occupations et de surveiller ce qui la fait réagir.

Un jour, à New York, je faisais du café. L'appareil dont nous disposions au labo était un percolateur dans lequel il fallait verser manuellement l'eau chaude et la laisser passer goutte à goutte. Habituellement, nous ne vidions pas le restant d'eau de la bouilloire, nous en rajoutions simplement pour la prochaine fois.

Mais ce jour-là, j'eus besoin de la bouilloire pour autre chose et je vidai le reste d'eau bouillante dans l'évier. La plante sous surveillance réagit violemment. Or, si vous ne versez aucun produit chimique, ni de l'eau bouillante, dans un évier pendant un certain temps, toute une petite jungle se met à proliférer dans le siphon. Vu au microscope, c'est presque aussi effrayant que la scène du bar dans Star Wars. Et bien, la plante était simplement en train de réagir à la mort de ces microbes.

Je fus sidéré de constater que des capacités de perception existent jusqu'à l'échelle des bactéries. Par exemple, un échantillon de yoghourt sera sensible à ce qu'un autre soit alimenté ; comme s'il se disait : "En voilà un qui reçoit à manger… et moi ?" Cela se produit de façon assez répétitive.

Parc et jardin du Château de la Bourdaisière

37270 MONTLOUIS-SUR-LOIREOu encore si, de deux échantillons de yoghourt, vous en placez un sous détecteur et que vous déposez un antibiotique dans l'autre, le premier manifestera une énorme réaction à la perception de la mort de l'autre ; et cela même s'il s'agit de bactéries de types différents.

Le premier chat siamois que je possédais n’acceptait de manger que du poulet. La femme de mon partenaire en cuisait un et l'envoyait au labo. Je le conservais au réfrigérateur et en prélevais chaque jour des morceaux pour le chat. Avant que tout ne soit consommé, la carcasse prenait un certain âge et des bactéries commençaient à s'y développer. Un jour que j'avais du yoghourt sous surveillance, je commençai à prélever un morceau de poulet et le yoghourt réagit. Je plaçai alors la viande sous une lampe chauffante pour l'amener à température ambiante…

DJ :

De toute évidence vous chouchoutez votre chat…

CB :

Je ne donne pas de la nourriture glacée à mon chat ! Quoi qu'il en soit, la chaleur sur les bactéries provoqua une grande réaction dans le yoghourt.

DJ :

Qu'est-ce qui vous dit que ce n'était pas l'effet de votre influence ?

CB :

À l’époque, j'avais installé des boutons poussoirs un peu partout dans le laboratoire, de sorte que chaque fois que j'exécutais une action, j'envoyais à distance un signal sur le graphique de l'enregistreur. Cela me permettait, après-coup, de confronter la réaction du yoghourt, qui était loin de moi, à tout ce qui se passait dans le labo. Là encore, lorsque je retournai le morceau de poulet, le yoghourt réagit violemment.

DJ :

Et encore, lorsque le chat commença à ingérer le poulet ?

CB :

Curieusement, les bactéries semblent posséder un mécanisme de défense qui fait qu'en présence d'un danger imminent elles entrent dans une sorte d'état de choc, comme si elles s'évanouissaient.

De nombreuses plantes font cela aussi ; si vous les chahutez suffisamment elles deviennent insensibles, cela donne un graphique plat. On dirait que c'est ce qu'ont fait les bactéries, car à peine étaient-elles en contact avec le système digestif du chat que le signal s'est arrêté : graphique plat dès cet instant.

DJ :

Le Dr Livingston, célèbre pour : "Dr Livingston, I presume ?",: Manifestation d'humour flegmatique de la part de l'explorateur Stanley lorsque, envoyé par Léopold II, roi des Belges, il retrouva en pleine Afrique équatoriale, le Dr Livingston que l'on croyait disparu et le salua par cette phrase : "le Dr Livingston, je présume ?", avait été lacéré par un lion. Il raconta plus tard qu'au moment de l'attaque il n'avait perçu aucune douleur mais avait sombré dans un état second et se serait sans peine offert à l'animal.

CB :

Un jour, dans un avion, j'avais un petit capteur de signaux galvaniques sur batterie et des électrodes que je pouvais brancher n'importe où. J'étais assis au centre et, comme les garçons commençaient à servir le déjeuner, je m'adressai au type coincé près de la fenêtre : "Voulez-vous voir quelque chose d'intéressant ?"

Je plaçai un morceau de salade entre les électrodes et lorsque les gens commencèrent à manger il y eut des réactions ; celles-ci cessaient au moment où les feuilles entraient en état de choc. Je lui dis : "Voyez ce qui va se passer quand ils viendront ramasser les plateaux" ; le moment venu, en effet la salade redevint active. Ce qui est remarquable, c'est que la salade entrait en état d'auto-protection pour ne pas souffrir, mais que sa réactivité reprenait lorsque le danger s'éloignait.

Je pense que cette interruption d'énergie électrique au niveau cellulaire a un rapport avec l'état de choc qui saisit les personnes subissant un traumatisme violent.

DJ :

Des plantes, des bactéries, des feuilles de salade…

CB :

Et des œufs. À New York, j'ai eu un moment un doberman nain à qui je donnais un œuf tous les jours. Un jour j'avais placé une plante sous un détecteur destiné à mesurer les réponses galvaniques de la peau. Au lieu de débobiner des mètres de papier à graphique, assez coûteux, je pouvais suivre les réactions sur un compteur.

À cette occasion, je donnais à manger au chien et, au moment de casser l'œuf, l'aiguille du compteur s'affola. Je pensai : "Quel est le rapport entre un œuf qu'on casse et l'affolement d'une plante qui se trouve dans le local voisin ?"