|

| Claude de France |

|

| Louis XII |

|

| Catherine de Médicis |

|

| Catherine de Médicis |

|

| Valentine Visconti |

La hutte des charbonniers qui était leur habitat pendant tout le temps qu'ils passaient dans la forêt.

Passé maître dans l'art de dominer le feu, le charbonnier produit du charbon de bois. Sa matière première, le bois, donnera, au terme de plusieurs jours de travail et de surveillance, ce charbon de bois qui servait jadis au chauffage.

Régions Autrefois, dans certaines régions, le charbonnier était aussi appelé boisserier

La hutte Durant des décennies, dans nos forêts, les coups de cognée bien ajustés des bûcherons ont retenti à longueur de journée et les ételles sautaient à bonne cadence.. L'entaille assez profonde permet le travail du passe-partout aidé dans sa progression par l'enfoncement de coins en bois dans le trait de sciage lorsque l'arbre est de bon diamètre. Au moment de la chute de l'arbre, le fracas des branches sur le sol semble être le premier et dernier cri du végétal terrassé par l'homme.

Ici, se termine le travail du bûcheron, il laisse sa place au rolleux qui transporte les bûches sciées en bois d'un mètre jusqu'à l'aire à faude où le bois est rollé (rangé). Pour accomplir sa tâche, le rolleux utilise le plus souvent une brouette ou une schlitte (baya) qui n'est autre qu'une luge de grande dimension qui peut glisser sur un chemin de bois aménagé jusqu'au emplacement des charbonniers.

La brouette, quant à elle , longue de 1,80 m, large de 0,75 m, peut emporter environ un ¼ de stère soit environ 100 kgs. Les deux pieds sont équipés de supports métalliques pour les protéger contre l'usure due au freinage. Elle est très robuste, mais elle exige du rolleux beaucoup de force et d'adresse pour la retenir et l'empêcher de verser dans les descentes, c'est pourquoi, il la soutient grâce à une lanière de cuir attachée aux brancards.

Le Charbonnier Appelé faudeux dans les Ardennes françaises, fauldeus ou faudreus en Belgique, le fabricant de charbon de bois est un homme de la fôret. C'est lui qui cuit le bois. Entre les deux guerres, le charbonnier connaît une grande prospérité grâce au gazogène, au fer à repasser, aux chaufferettes, au chauffage domestique, aux chaudronniers, aux ferblantiers, aux maréchaux, aux pharmaciens qui utilisent les propriétés filtrantes et chimiques du charbon de bois. C'est un personnage de la forêt, attifé de vieux vêtements, coiffé d'un chapeau déformé par le temps et chaussé de sabots. La poussière du charbon lui offre un teint sombre, éclairé par le seul blanc de l'oeil et des dents que l'on entrevoit dans sa barbe hirsute. Le travail du charbonnier demande une présence constante, qui oblige le faudeux à s'installer dans les bois. Souvent celui-ci construit une hutte avec les moyens mis à sa disposition par la forêt.

Faite de branches, branchages, mousses, fougère , elle est couverte de gadoue. Elle s'intègre si parfaitement au milieu forestier qu'il est difficile de la découvrir. Au fil du temps, cette cabane rudimentaire, se couvre de papier goudronné, puis de tôle et se transforme progressivement en une baraque en planches à toiture de tôles ondulées.

La fabrication du charbon de bois est auréolé d'un mystère, d'un secret que protège le faudreus. Ce secret, il l'a hérité de son père et le transmet seulement à ses enfants.

En merveilleux artisan, le faudreus est un homme heureux, dur et très attachant. Pour ses repas, il se contente de pommes de terre, de haricots secs, etc... Le gros problème du charbonnier est celui de l'eau potable. les sources ne sont pas toujours près du chantier. L'eau croupit rapidement et devient impropre à la consommation. Lors de la cuisson de la meule, il lui faut surveiller jour et nuit. La nuit, il veille au loup qui vient rendre visite en faisant un trou dans la meule qui embrasse ainsi le travail de plusieurs jours.

Les outils du charbonnier L'aire à faude est une surface circulaire horizontale aménagée par le charbonnier. Avec une pioche qui coupe comme un rasoir; il élimine la végétation rampante et les jeunes pousses pour dégager le sol et mettre la terre à nu.

a. les pelles à pic qui permettent d'enfoncer les braises dans la cheminée de la meule pour mettre le feu.

b. le râteau à longues dents en bois qui permet de peigner la meule après la cuisson, avant de tirer le charbon

c. l'arcot qui sert à trier le charbon tiré

d. le râteau racleur se compose d'une planche fixée perpendiculairement au manche avec lequel, le charbonnier enlève la terre

e. le panier en osier que le charbonnier utilise pour mettre le charbon en sac.

L'aire à faude

Il s'agit d'un emplacement de horizontal et circulaire de 4 à 6 mètres de diamètre sur lequel le charbonnier construit la meule. L'emplacement est de préférence choisi sur une pente près d'un chemin. Pour des raisons de bonne pyrogénation, il ne faut pas construire une meule au soleil, celui-ci desséchant rapidement la couverture de la meule ce qui favorise le risque de fuite et d'incendie. En général, le charbonnier nivelle trois aires à faude et travaille en série.

Construction de la meule L'aire à faude préparée, commence la construction de la meule. Une cheminée centrale est indispensable pour la mise à feu, elle est conçue de manière très simple : - un piquet d'environ 15 cm de diamètre et de 2,50 m de hauteur est planté à faible profondeur au centre de l'aire . On édifie une cage triangulaire autour en croisant morceaux de bois bien droits d'environ 50 cm., la meule terminée on enlève le piquet et la cheminée est ouverte.

La cheminée peut aussi être constitué de trois piquets de faible diamètre plantés en triangle et reliés en eux par des liens en noisetier.

A ce moment, le charbonnier et le rolleux peuvent camper les bûches en tournant et en mettant de côté au fur et à mesure, celles qui sont plus fines et droites pour la finition. Lorsqu'ils ont utilisé environ la moitié du bois, ils commencent un deuxième lit. (25 stères pour 4 m de diamètre, 28 stères pour 6 mètres). Le troisième lit est très incliné et donne à la meule une forme hémisphérique. Pour la finition, ils disposent les bûches réservées et comblent le maximum de trous avec des morceaux de bois. A ce moment le coffrage de la cheminée est enlevé et l'orifice est bouché avec du gazon ou une tôle.L'ensemble est alors recouvert de feuilles, d'herbes, de gazon pour empêcher la terre de s'infiltrer à travers les morceaux de bois. Il s'agit d'une terre légère, préparée lors du nivellement de l'aire à faude. Cette terre est répandue en une couche de 2 à 3 cm, sur la meule, pour la recouvrir entièrement en empêchant tout prise d'air.

La cuisson

Le charbonnier verse dans la cheminée quelques pelletées de braises rouges, qu'il complète avec des piétons et arcias et du petit charbon de bois. Les piétons et arcias sont des charbons mal cuits. Très rapidement, la fumée s'élève de la meule et à ce moment, notre charbonnier couvre l'orifice d'une tôle qu'il recouvre de terre. Avec la pelle à pic, il perce une dizaine de trous à la base de la meule. Ces trous lui serviront à contrôler la cuisson en l'activant ou la ralentissant. Une meule qui cuit trop vite brûle beaucoup de bois et donne donc peu de charbon. Pour que le feu gagne l'ensemble de la meule, il faut recharger la cheminée trois heures après l'allumage, puis encore trois heures après, et ensuite de six heures en six heures jusqu'à l'allumage complet qui se caractérise par le dégagement d'une fumée blanchâtre qui enveloppe entièrement la meule. A 23 heures et à trois heures, le faudreus se méfie du loup qui vient rendre visite en faisant un trou dans la meule pour la faire brûler. Il s'agit d'une légende qui s'explique par une activité plus intense à ces heures du soir et du matin où l'oxygène afflue et active la cuisson.

Après une journée de cuisson, le faudreus monte sur la meule avec son échelle pour la piétiner. Il détecte les zones cuites, les zones restées en bois et tasse la couverture. Il déplace le feu en ouvrant de nouveaux trous de pied et en bouchant les autres. Si par contre un zone est en avance, elle risque de prendre feu et de créer une cavité embrasée. Cette cavité appelée chapelle présente un danger pour le charbonnier imprudent qui s'aventure sans échelle sur la meule et risque de tomber dans ce cratère en fusion et risque d'y périr carbonisé.

Après deux jours de cuisson, le charbonnier forme la tête du fourneau en dessinant un col autour de la cheminée. Cette préparation oblige le charbon à s'affaisser régulièrement et les restant du bois à prendre la même inclinaison. Deux jours plus tard, la meule est cuite. Son volume est réduit, sa forme aplatie.

Si une bosse reste apparente, c'est la preuve qu'une partie du bois n'est pas cuit. Cette anomalie peut être due à une aire à faude dont la surface est irrégulière ou à un point plus humide ou encore au vent qui active un point plus qu'un autre. Pour y remédier, il perce des trous à la base de la meule, du côté de cette anomalie pour activer la cuisson.

Etouffer, tirer et mettre en sac

Avec son échelle, le charbonnier à l'aide du râteau à longues dents bat et peigne la surface de la meule en commençant par le sommet. La terre comble alors les moindres interstices et étouffe le feu. Il tire ainsi le maximum de terre au pied et met la meule à nu. Il trie rapidement cette terre enlevant les morceaux de gazon restants puis de nouveau recouvre la meule de façon uniforme. Il entame la meule par le nord pour tirer un quartier. Le charbon sorti est roulé dans la terre fine pour étouffer les derniers points de combustion. Ainsi, il va tirer progressivement tout le charbon qui doit sonner pour être de bonne qualité. Quand le charbon est tiré et bien froid, on le trie et le met en sac. Les arcias et piétons sont mis de côté pour la mise à feu de la prochaine meule.

La mise en sac (toile de jute grossière) se déroule de la façon suivante, trois piquets dressés en croisettes servent de potence. Le sac suspendu est maintenu ouvert par un cercle de noisetier. Le remplissage s'effectue par le panier en osier (la respe). Le sac est rempli jusqu'à la gueule et terminé par deux couches de charbon longs et croisées qui lui donnent une forme cylindrique jusqu'au dessus.

sources : http://acoeuretacris.centerblog.net/rub-Metiers-d-autrefois.html

L'empoisonnement de Louis de France

En 1262, le futur Philippe III épouse Isabelle d’Aragon, belle et jeune princesse de 15 ans. Celle-ci lui donne quatre fils dont l’un mourra en bas âge. Alors que Philippe et son épouse suivent Louis IX à la croisade, le roi meurt laissant son trône à Philippe. Sur le chemin de retour alors de Philippe III traverse l’Italie, Isabelle qui est enceinte, tombe de cheval en traversant un gué. Elle meurt en mettant au monde un fils qui ne vivra pas.

En 1274, Philippe III se remarie avec Marie de Brabant. Amoureux de son épouse, le roi se laisse facilement influencer par cette dernière qui lui donnera un fils puis deux filles.

Pierre de la Brosse, premier ministre de Philippe III, prend ombrage de cette influence. S’ouvre alors une guerre privée entre la reine qui n’aime guère Pierre de la Brosse et ce dernier.

Un soir de 1276, Louis de France, fils aîné de Philippe III et d’Isabelle d’Aragon –et donc futur roi- meurt après avoir bu un verre d’eau, empoisonné. Le ministre fait alors savoir au roi que c’est Marie de Brabant qui est l’auteur de ce meurtre car elle a l’intention de mettre son fils sur le trône de France.

La reine repousse ces accusations et affirme que Pierre de la Brosse a assassiné le prince pour la perdre et la faire passer pour coupable aux yeux du roi. Indécis et ne sachant qui croire, Philippe III fait appel à une béguine-prophète originaire du Brabant qui dit que le roi ne devait « rien croire de ce que l’on voulait insinuer contre sa femme ; qu’elle était bonne et fidèle, et qu’elle l’aimait de tout son cœur, lui et les siens ».

Cela suffit à convaincre le roi de l’innocence de la reine. Celle-ci demanda alors l’exécution de celui qui l’avait accusé de la mort du prince Louis et était responsable de ce meurtre.

Ainsi, Pierre de la Brosse fut pendu le 30 juin 1278 sans preuve de culpabilité sur simple parole d’une prophète et sur demande de la reine. Mais très vite, le peuple murmura que le roi avait fait pendre un innocent.

Certains diront que c’est bien Marie de Brabant qui a fait tuer Louis de France et pourtant répondra-t-on, le second fils d’Isabelle d’Aragon est bien monté sur le trône sous le nom de Philippe IV alors que le fils de Marie de Brabant fut « simple » comte d’Evreux.

Si la reine voulait que son fils devienne roi, n’aurait-elle pas fait assassiner les deux autres fils d’Isabelle ? Non dira-t-on car après ce scandale, elle y renonça. Et pourquoi donc Pierre de la Brosse aurait-il fait tuer ce prince de 12 ans ?

Quel avantage tirait-il vraiment de cette mort ?

A moins que, comme le dit Marie de Brabant, il est fait empoisonné l’héritier du trône pour l’en accuser elle ?

Ce qui est certain, c’est que Louis de France (1264-1276) à bien était empoisonné par un verre d’eau. Mais qui est à l’origine de ce meurtre ?

Depuis plus de 700 ans, le mystère reste entier et si cela se trouve, ce n’est ni la reine, ni le premier ministre...

Sources Histoire et mystères

Historien français (1830-1889), auteur de la Cité antique et de l'Histoire des institutions politiques de l'ancienne France.

Avant d'étudier le gouvernement des Carolingiens, il est utile d'étudier la famille carolingienne.

Il s'est fait de grandes théories sur l'événement de 753 qui a substitué Pépin le Bref aux Mérovingiens. Les uns ont supposé qu'il y avait eu là une révolution politique, c'est-à-dire le triomphe d'une classe d'hommes sur la royauté, et l'établissement d'institutions nouvelles.

D’autres ont présenté l’avènement des Carolingiens comme le résultat d'une nouvelle invasion germanique. Suivant cette opinion, fort en vogue aujourd'hui, il y aurait eu une seconde invasion de Germains au VIIIe siècle, et Charles Martel en aurait été le principal chef. La dynastie mérovingienne aurait été écartée comme devenue trop romaine, et les Carolingiens auraient été élevés au trône pour faire prévaloir les idées, l'esprit, le sang germaniques. Ainsi suivant les uns l'avènement des Carolingiens est une révolution, suivant les autres une invasion.

Nous avons à chercher si ces théories sont conformes à la vérité. Nous ne le chercherons pas par des raisonnements et des considérations, mais par la simple observation des faits. Il est nécessaire d'observer d'abord les origines de cette famille et ses antécédents. Ce sera le moyen le plus sûr de nous faire une idée juste de l'acte de 753.

1° Les Carolingiens font partie de l’aristocratie mérovingienne.

Le premier point à constater est que cette famille n'a pas surgi tout à coup; elle n'est pas apparue brusquement au VIIIe siècle pour prendre la royauté. Elle ne sortait pas non plus, à ce moment, de la Germanie. Elle n'était pas apportée sur le sol de la Gaule par un nouveau flot de Germains. Elle était déjà depuis deux siècles riche et puissante. Elle faisait partie de l'aristocratie mérovingienne. C'est de la société mérovingienne qu'elle est sortie, et c'est là qu'elle a eu ses racines.

Remontons la filiation. Avant Pépin le Bref il y a Charles Martel, avant Charles Martel son père Pépin dit d'Héristal. Ici la ligne se dédouble. Ce Pépin est fils d'Anségise et de Begga; Anségise est fils d'Arnulf et Begga est fille d'un premier Pépin qui lui-même est fils d'un certain Carloman. Arnulf et Carloman sont les deux ancêtres. Tous les deux sont des hommes du VIe siècle, et les Carolingiens sont la réunion de ces deux familles.

Observons d'un peu plus près cette généalogie. Du premier Carloman nous ne savons rien que son nom. On admet généralement qu'il était un duc, c’est-à-dire un fonctionnaire du roi d'Austrasie. Il était lui-même un Austrasien. Il est tout à fait vraisemblable qu'il était un Franc de race et un pur Germain. Son fils Pépin, très vraisemblablement aussi, était de pure rare franque. Mais ici se présente un fait qui n'aurait pas dû être négligé: ce Pépin se maria avec une femme du midi de la Gaule, avec une riche propriétaire Aquitaine.

Ce fait nous est attesté par son biographe: «La femme de Pépin, dit-il, la vénérable Itta, était issue d'une clarissime noblesse d'Aquitaine.» Or le biographe, bien qu'il ne fût qu'un moine, était particulièrement instruit sur ce point; car son couvent possédait une charte de donation de propriétés que cette femme avait faite en sa faveur. Apparemment, cette charte portait avec le nom d'Itta le nom de son père et quelques indications sur sa famille. Le moine pouvait donc «savoir sûrement» qu'elle était d'une «clarissime noblesse d'Aquitaine».

Or la population de l'Aquitaine n’était pas une population germanique. Les Wisigoths n'y étaient pas restés; les Francs ne s'y étaient pas établis. Elle obéissait aux rois francs et à des fonctionnaires royaux qui étaient plus souvent des Romains que des Francs. Nous avons même constaté plus haut qu'il y était resté un assez bon nombre de riches familles de l'aristocratie impériale.

L'expression clarissima nobilitas qu'emploie le biographe était précisément l'expression consacrée pour désigner les familles de cette aristocratie où le titre de clarissime ou de sénateur était héréditaire. L'employait-il sciemment, l'avait-il trouvée dans la charte d'Itta? nous l'ignorons; mais cette expression ne laisse pas d'être significative. Quant à ce mariage entre un Germain du nord de la Gaule et une Romaine du Midi, il n'a rien qui doive nous surprendre. Pareilles unions étaient fréquentes. Nous savons d'ailleurs que l'Aquitaine faisait partie du même royaume que l’Austrasie. Les rapports entre les deux pays étaient incessants.

Le mélange des races, surtout par mariage entre les Germains et les riches héritières romaines, est un des faits les plus incontestables de l'époque mérovingienne. C'est donc d'un mariage de cette sorte que naquit Begga, laquelle se trouva ainsi fille d'un Germain et d'une Romaine.

Regardons maintenant l'autre ligne, celle d'Arnulf. Nous possédons deux biographies de ce personnage. Les deux auteurs vantent sa haute naissance et sa noblesse. Le premier s'exprime sous celle forme:»Il était né d'une grande famille des Francs; noble par ses parents, il fut encore plus noble par sa foi dans le Christ.» Il n'en dit pas plus, ne nous fait pas connaître le nom de son père, et nous laisse ignorer quelle était cette «grande famille des Francs». Or on se heurte ici à une difficulté. Il n'y avait pas, au VIe siècle, de familles nobles chez les Francs. Il n'existait pas chez eux de caste nobiliaire. Jamais il n'est fait mention dans les documents de cette époque d'une seule famille franque qui possédât une noblesse héréditaire.

Qu'on lise Grégoire de Tours qui met si bien sous nos yeux les mœurs de ce siècle, on y verra en maints passages une noblesse romaine, qu'il appelle la noblesse sénatoriale; on n'y verra pas une seule fois une noblesse franque, bien que Grégoire ait fort bien connu les plus grands personnages parmi les Francs.

Que veut donc dire l'auteur de la Vie de saint Arnulf quand il parle de prosapia Francorum? Il faut noter que la plupart des Vies de saints de cette époque commencent par vanter la noblesse du personnage. En général ils se servent des expressions nobilis genere, nobilibus parentibus ortus, ortus nobili progenie, ortus inclyta prosapia. Mais parfois ils remplacent ces expressions par celle-ci: Ex nobili Francorum prosapia genitus. Mais si l'on compare entre elles les Vies où sont employées ces diverses expressions, on voit qu'aucune idée spéciale ne s'attachait à l'une d'elles et que dans la langue fort prétentieuse des hagiographes elles étaient synonymes.

Toutes, également et avec le même vague, voulaient dire que le saint n'était pas de basse naissance. Mais aucun de ces hagiographes ne songeait précisément à la race franque ou à la race romaine. Pas une fois, en effet, dans un tel nombre de Vies de saints, nous ne voyons que l'auteur oppose les deux races l'une à l'autre, ni même qu'il paraisse connaître deux races.

Pour comprendre ces mots prosapia Francorum que six ou sept hagiographes emploient, et seulement à partir du VIIe siècle, il faut songer que le mot Franci n'avait pas un sens ethnique et qu'il désignait tous les sujets du royaume des Francs. Il est impossible d'avoir lu les textes sans être frappé de cette vérité. Les mots rex Francorum ne signifiaient pas que le roi ne régnât que sur les Francs de race; si Francorum avait ici son sens ethnique, il en résulterait que le roi mérovingien n'aurait eu aucun titre qui indiquât son autorité sur les hommes de race romaine.

Nous rencontrons fort souvent l'expression palatium Francorum ou proceres Franci; or nous savons par de nombreux exemples que beaucoup d'hommes de race romaine figuraient dans les plus hauts rangs du Palais et parmi les proceres: On trouve cent fois l'expression exercitus Francorum; or nous savons que ces armées comptaient, au moins en Neustrie, plus de Romains que de Francs; nous savons aussi que le service militaire était obligatoire pour tous indistinctement, et qu'il y eut même des Romains qui commandèrent les armées.

L'armée était donc un mélange de races, et pourtant on l'appelait toujours exercitus Francorum; cela ne signifiait pas autre chose que l'armée du pays ou du royaume des Francs. Dans ces expressions, comme dans beaucoup d'autres, le mot Francus avait perdu son sens ethnique. On était un Francus dès qu'on était un membre du royaume des Francs. Francorum est synonyme de Franciæ.

Lors donc que l'auteur de la Vie de saint Arnulf dit que cet homme était d'une grande famille des Francs, il n'est nullement certain qu'il entende par là qu’Arnulf appartint à la race franque, ni qu'il descendit d'un compagnon de Clovis. Vraisemblablement il se sert d’une expression vague et ne songe pas à chercher si son héros est un Franc ou un Romain. — Il ne nous dit pas quel était son père.

Peu de temps après, Paul Diacre parle d'Arnulf, dans son Catalogue des évêques de Metz, et il en parle, comme l'auteur précédent, sans remonter à son père.

2° Que les carolingiens peuvent être rattachés à la noblesse romaine

Mais un autre hagiographe écrit la Vie de saint Clodulf, fils de cet Arnulf, et il pense à donner la généalogie de la famille. Arnulf, dit-il, était «d'une ancienne race de sénateurs ». Ce terme de sénateur qui apparaît ici est digne d'attention. Le mot est fréquent dans Grégoire de Tours. Seulement, il s’applique toujours à des Romains, jamais à des Francs. Il désigne des familles de l'ancienne aristocratie impériale, familles où le titre de sénateurs avait été héréditaire sous l'Empire et était resté héréditaire sous les Mérovingiens, au moins jusqu'à la fin du VIe siècle. C'est ainsi que Grégaire de Tours nous apprend qu'un certain Gundulf, duc en Austrasie, était de famille sénatoriale, genere senatorio; et nous voyons en effet que ce Gundulf appartenait à la famille toute romaine des Florentins Géorgius.

Que ce fils des Florentius ait porté le nom de Gundulf, il n'y a rien là qui doive surprendre. Beaucoup de Romains prenaient des noms germaniques, surtout quand ils devaient se placer au service du roi. Les noms n’étaient pas héréditaires, et les formes germaniques avaient la vogue.

Arnulf était donc, suivant l'hagiographe, d'une ancienne famille de sénateurs. Son père, ajoute-t-il, s'appelait Arnoald ou Ansoald, et le père de celui-ci s’appelait Ansbert. De cet Ansbert on parlait très peu; mais on vantait beaucoup ses frères, qui furent presque tous évêques. Ils s'appelaient Déotarius, Firminus, Agiulfus, Gamardus père de Goéric, et enfin Ragenfrid père du patrice Mummolus et du patrice Hector. Ce mélange de noms romains et de noms germaniques entre des frères n'avait rien qui étonnât à cette époque.

Les renseignements fournis par la Vie de saint Clodulf sont confirmés par d'autres documents. On trouve dans plusieurs manuscrits du Xe et du XIe siècle des tableaux généalogiques de la famille carolingienne. On peut ne pas attribuer une foi absolue à des tableaux généalogiques. Toutefois il faut songer que dans l'époque mérovingienne les grandes familles avaient leurs archives. Nous avons montré cela par les chartes et les formules.

Un tableau généalogique n'est donc pas nécessairement une œuvre de fantaisie. Chaque famille possédait le sien. Précisément parce qu'il n'existait pas de noms héréditaires, chaque famille était soucieuse de conserver les preuves écrites de sa filiation.

Cinq manuscrits contiennent une Généalogie de la famille carolingienne ; dans un sixième nous trouvons un poème en vers sur cette même généalogie. Ces six manuscrits ne se ressemblent pas; ils ne dérivent donc pas d'un manuscrit unique. Ils s'accordent parfaitement entre eux sur le fond. Tous sont en conformité avec la Vie de saint Clodulf. Tous établissent la même filiation: Ansbert, Arnoald, Arnulf. Tous mentionnent les mêmes frères d'Ansbert, et notamment Firminus. Tous enfin signalent cette famille comme sénatoriale, et quelques-uns ajoutent expressément qu'elle est romaine.

Une Vie de saint Goéric confirme, sans que l'auteur y ait pensé, cette généalogie. Elle nous apprend que Goéric, dont le second nom était:Abbo, était un Aquitain, qu'il appartenait à une grande famille, et qu'il était parent d’Arnulf. Or il se trouve en effet que les Généalogies nous présentent un Goéric fils de Gamardus, et dont Arnulf était le cousin germain par son père.

Tout ce que les Généalogies nous apprennent sur Ansbert, et surtout sur ses frères, marque bien que cette famille résidait en Aquitaine. Or une seconde Vie de saint Arnulf, qui d'ailleurs n'a été écrite qu’au IXe siècle, rapporte en effet que le père d'Arnulf était Aquitain. Cela encore concorde avec les Généalogies, car il n’est pas douteux que l'hagiographe en parlant ainsi n’eût dans l'esprit la famille toute aquitaine d'Ansbert et de ses frères. Lui aussi, il mentionne Goéric, qu il dit être cousin d'Arnulf, et qui vint d'Aquitaine s'établir à Metz.

Toutes ces Généalogies s’arrêtent à Ansbert, dont on peut placer l'existence aux environs de l'année 500. Aucune d'elles ne remonte à son père. Aucune ne nous explique comment il se fait qu'un homme nommé Ansbert soit «d’une famille de sénateurs». Mais il se trouve qu'un des frères d'Ansbert, Firminus, fut évêque, devint un saint, et eut ainsi son biographe. Or cet auteur nous dit quel était le père de Firminus et par conséquent d'Ansbert; il s’appelait Ferréolus; il était un des grands personnages de la Narbonnaise: il était le descendant des Ferréolus, l'une des grandes familles sénatoriales de la Gaule.

Cette Vie de Firminus est surtout digne d'attention. On ne soupçonnera pas que l'auteur écrive pour louer les Carolingiens; il ne paraît pas les connaître. Ce n'est pas non plus de lui-même, ni de parti pris, qu'il nomme Ferréolus; dans son premier chapitre, il se contente de dire vin quidam. Mais plus loin il raconte, apparemment d'après quelque source ou quelque tradition plus ancienne, comment le jeune Firminus se présenta à l’évêque Roricius pour obtenir d'entrer en cléricature; il rapporte à ce sujet un dialogue. «Qui es-tu? demande l'évêque. — Je suis né à Narbonne, répond l'enfant, mon père s'appelle Ferréolus et ma mère Industria »

C'est par ce trait naïvement inséré dans le récit hagiographique que nous savons la descendance de Firminus et d'Ansbert. Or ce trait de la Vita Firmini est confirmé par un détail que nous donnent les Généalogies: à savoir qu'Ansbert eut un fils qui portait ce même nom de Ferréolus. On sait que les grandes familles romaines, sans que l'hérédité du nom fût une règle chez elles, aimaient à transmettre les noms du père au fils, ou tout au moins du grand-père au petit-fils. Les Généalogies qui nous fournissent le nom du petit-fils Ferréolus concordent donc avec la Vita Firmini qui nous fournit le nom du grand-père.

Cette famille des Ferréolus, qui avait été l'une des plus grandes de la Gaule et qui avait fourni à l'Empire des prêtes du prétoire au Ve siècle, paraît avoir eu un moment d'éclipse sous la domination des Wisigoths. Sa grandeur sous les rois francs s'explique si l'on fait attention à certains détails. Nous devons songer, en effet, que la cité de Narbonne à laquelle les Ferréolus appartenaient, continua, même après la bataille de Youglé, à faire partie du royaume des Wisigoths pendant tout le VIe siècle; mais nous voyons les hommes de cette famille quitter Narbonne.

Or cela coïncide avec une expédition du roi d'Austrasie Théodebert (553), qui conquit sur les Goths, non pas Narbonne, mais les cités voisines, Uzès et Alais. Nous remarquons que, peu après, l'évêché d'Uzès est donné à un membre de cette famille nommé Roricius, puis à un fils de Ferréolus, Firminus, et enfin à un fils d'Ansbert, Ferréolus.

On sait qu'à cette époque les rois disposaient aisément des évêchés. Quant à Alais, nommé alors Arisitum, les rois d'Austrasie qui s'en étaient emparés en firent une circonscription indépendante de la cité de Nîmes et y installèrent un fils de Ferréolus, Déotarius, puis un fils d'Ansbert, Modéric. En même temps, Agiulfe, fils de Ferréolus ou peut-être d'Ansbert, fut assez en faveur auprès du roi d'Austrasie pour en obtenir le siège épiscopal de Metz. Tous ces faits permettent du nous représenter cette famille comme ayant quitté Narbonne et le royaume des Goths vers 533 pour se lier à la fortune des Francs.

Elle rendit apparemment de très grands services, car elle reçut en récompense trois évêques. Ansbert servit-il comme soldat, ou comme diplomate, ou comme administrateur, nous l'ignorons; mais son zèle parut assez grand et l'appui de cette grande famille du Midi parut assez précieux pour qu'un roi mérovingien lui donnât une de ses filles en mariage. Ce fait est attesté par des documents de diverse nature, et nous n'avons pas le droit de le rejeter. Il n'a rien d'ailleurs qui est invraisemblable. Il est au contraire en pleine conformité avec la grande faveur dont cette famille a joui au VIe siècle.

Il semble donc bien résulter de tout ce qui précède que la famille carolingienne se rattachait, par Arnulf et Ansbert, aux Ferréolus, et qu’elle était ainsi, en partie, de sang romain.

Mais ces documents méritent-ils une pleine confiance ?

Ce n'est pas sur des raisons de pure vraisemblance ou des raisons subjectives que nous avons à nous décider. Sans doute, ceux qui se figurent a priori que la population romaine dut être écrasée par les barbares, dépouillée, opprimée, réduite au néant, rejetteront cette généalogie comme une fable; ni la richesse d'Ansbert, ni surtout son mariage avec une fille d'un Mérovingien n'entreront dans leur esprit.

Mais ceux qui n'ont pas ces idées préconçues, ceux qui savent que les Romains restèrent riches, qu'il, servirent les rois, qu'ils parvinrent aux fonctions les plus hautes, que plusieurs d'entre eux prirent, par mode, des noms germaniques, qu’enfin les mariages entre les deux races étaient infiniment fréquents, ceux-là ne seront pas arrêtés par des raisons d'invraisemblance. Au fond, cette généalogie ne doit pas être jugée d'après les diverses préventions qu'on a dans l'esprit. C'est à la valeur seule des documents qu'un esprit critique doit regarder.

D'une part, on peut dire en leur faveur qu'ils sont nombreux. La Vie de saint Clodulf, trois tableaux généalogiques qui viennent de source différente et qui pourtant concordent, le petit poème sur Ansbert, la seconda Vie de saint Arnulf, la Vie de saint Goéric, enfin la vie de saint Firmin, voilà un total de huit textes. C'est beaucoup d'avoir huit textes sur un seul fait. Ce qui ajoute à leur valeur, c'est que ces différents auteurs ne paraissent ni s'être entendus entre eux, ni s’être copiés, ni avoir copié un modèle commun. La Vie do saint Clodulf et la Vie de saint Firmin n'ont aucun rapport entre elles.

La première ignore tout ce qui concerne Firminus; la seconde ignore tout ce qui concerne Ansbert et les Carolingiens; c'est par d'autres documents que nous savons que Firmin et Ansbert sont la même famille et que nous pouvons associer les deux biographies. Aucune règle de critique ne permet de rejeter de pareils textes ni l'accord qui résulte pour nous de leur rapprochement.

Mais, d'autre part, aucun de ces textes n'est très ancien. La Vie de saint Clodulf est, à mon avis, du règne de Pépin le Bref. Une des Généalogies est du même règne ; les autres sont du temps de Charlemagne ou de ses fils, puisque le nom de Charlemagne y figure, méme celui de Louis le Pieux et de Lothaire. Le petit poème sur Ansbert a été adressé à Charles le Chauve. La Vie de saint Firmin et celle de saint Goéric sont d'époque inconnue. Lors donc que ces documents mentionnent Ansbert et à plus forte raison Ferréolus, personnages du VIe et même du Ve siècle, ils sont loin d'être des documents contemporains.

Le principal argument contre cette Généalogie n'est pas que les écrits qui nous la fournissent datent seulement du VIIIe siècle; car nous savons que les familles riches avaient alors des archives domestiques, et il n'était pas fort difficile de retrouver la série des six ascendants d'un homme. L'argument le plus fort est que les documents qui nous l'ont conservée ont été écrits au temps où régnaient les Carolingiens et peut-être dans le but de les louer. — Ainsi une chose est certaine, c'est que ces tableaux généalogiques ont été dressés au VIIIe siècle.

Une chose fait question, c'est de savoir s’ils ont été dressés d'après des pièces et des actes qui se trouvaient dans la famille d’Arnulf, ou s'ils ont été fabriqués par pure imagination.

Cette question ne peut pas être résolue scientifiquement. Chacun à son gré peut admettre l'une ou l'autre alternative. On peut croire à cette généalogie, comme on peut la rejeter.

Seulement, si on la rejette comme fabriquée, il faudra se demander pour quel motif Charlemagne ou ses contemporains auraient imaginé et fabriqué une généalogie qui, au lien de le faire descendre des Germains, le rattachait à une famille romaine.

De deux choses l'une: ou la généalogie est vraie, et alors Charlemagne descendait, en partie, d'une grande famille de l'aristocratie romaine; ou la généalogie est fausse, et alors Charlemagne prétendait ou croyait en descendre. Dans le premier cas, il y a un fait réel, qui est curieux. Dans le second, il y a une opinion, une prétention, une conception d'esprit qui serait plus curieuse que le fait lui-même et qui aurait encore plus d'importance.

Quant à nous, nous n'avons pas voulu négliger ces documents, comme ont fait les historiens allemands. Nous ne croyons pas qu'on doive construire sur eux une théorie. Ils doivent seulement nous mettre en garde contre la théorie qu'on a faite. Quand on a dit que la famille carolingienne représentait le sang et l'esprit germaniques, on a dit une chose que ces documents contredisent et qu'aucun autre document ne confirme.

Nous ne concluons pas de ces documents que la famille de Charlemagne soit romaine; mais on est encore moins en droit de dire qu'elle soit exclusivement germaine. Si l'on veut absolument introduire ici la question des races, il faut dire que cette famille en représente le mélange. Le mieux est d'écarter de notre étude cette question de races, à laquelle ni les rois ni les peuples d'alors ne pensaient.

Notons que si l'on admet que Charlemagne descende d'Ansbert et des Ferréolus, on ne sera pas en droit d'en conclure qu’à travers ces sept générations cette famille soit restée romaine de sang et romaine d'esprit. Elle a vécu constamment dans le Nord et dans l'Est. Elle s'est mêlée par mariage à des familles germaines. Ses intérêts n'ont cessé d'être mêlés à ceux des rois d'Austrasie, puisqu'elle les servait et grandissait par eux.

Nous devons même admettre que cette famille mit quelque soin et même quelque affectation à se confondre avec les Francs, puisque tous ses membres, depuis Ansbert, eurent des noms de forme germanique. Si les Carolingiens descendent d'une famille romaine, c'est d'une famille qui par ambition ou habileté avait eu soin de se franciser. Elle avait mis de côté sa descendance romaine et était devenue l'une des premières familles franques.

3° Les Carolingiens sont une famille d’évêques et de saints.

Mais cette théorie des races une fois mise de côté, il reste dans cette généalogie plusieurs renseignements que nous devons en dégager et mettre en lumière.

La société que vise notre étude avait deux traits caractéristiques: dans la vie morale, une dévotion extrême, et plutôt aux saints qu'à Dieu; dans l'existence matérielle, la grande influence de la richesse foncière. Or il ressort de cette généalogie ces deux choses: que la famille carolingienne fut, de toutes les familles de la Gaule, celle qui comptait le plus de saints, et celle aussi qui possédait le plus de terres.

Pour les saints, à la première génération, parmi les frères d’Ansbert, nous trouvons: Déotarius, qui fut évêque d’Alais et devint un saint après sa mort ; Firminus, qui fut évêque d'Uzès et devint aussi un saint des plus vénérés ; Agiulfe, qui fut évêque de Metz; Gamardus, qui ne fut pas évêque, mais qui fut père d'un évêque et d'un saint, saint Goéric.

A la seconde génération, les fils d'Ansbert furent: Arnoald, qui, après avoir vécu dans les dignités laïques, finit sa vie sur le siège épiscopal de Metz ; Ferréolus, qui fut vingt-huit ans évêque d'Uzès et y fut honoré après sa mort comme un saint; Modéric, qui mourut évêque d'Alais «et sur le tombeau duquel Dieu opère beaucoup de miracles »; enfin leur sœur, Tarsitiu, devint aussi une sainte: «tous les jours la puissance du Christ se manifeste pour ses mérites, et l'on rapporte méme qu'elle a ressuscité un mort ».

A la troisième génération, nous avons Arnulf, qui, après avoir été un grand seigneur de la cour d'Austrasie, fut évêque de Metz; plus tard, il se fit moine à Remiremont, ce qui augmenta le prestige de son nom aux yeux des hommes. On en fit donc un grand saint. Son fils Clodulf devint évêque de Metz; ces évêchés d'Uzès et d'Alais dans le Midi, de Metz dans le Nord, étaient comme la propriété héréditaire de cette famille. Mort, il fut un saint.

Cela fait un total de neuf évêques, de sept saints, et d'une sainte, dans une même famille. Pépin le Bref et Charlemagne descendaient d'évêques et de saints. Si nous entrons dans les idées des hommes de ce temps-là, nous jugeons quelle force c'était pour une famille d'avoir des ancêtres qui faisaient des miracles. Longtemps encore après Charlemagne, les peuples croyaient que ces saints continuaient à veiller sur leurs descendants.

4° Les carolingiens sont une famille de grands propriétaires.

C'était en même temps la famille la plus riche. Le premier Carlomun était un grand propriétaire du pays de Liège ; son fils, Pépin de Landen, déjà riche, épousa en Aquitaine une riche héritière qui lui apporta un grand nombre de domaines. D'autre part, les auteurs des Généalogies nous disent qu’Ansbert était très riche. C'est un trait qu'ils ne négligent pas. Le biographe de saint Arnulf commence aussi par nous dire qu'il était «très opulent en biens du siècle ». Un mariage unit les deux familles de Pépin et d'Arnulf et confondit les deux fortunes sur une seule tête, Pépin d'Héristal.

Aucun document ne nous donne la liste ou le nombre des domaines possédés par cette famille. Mais nous pouvons peut-être en juger par le nombre des donations de terres que nous voyons qu'elle a faites. Elle possédait dans l'Ardenne un castrum Ambra dont elle fit donation, la villa Germigny dans le pays de Reims ; elle donne à l'église de Metz une villa Nugaretum située dans le diocèse de Verdun.

Elle donne aux monastères fondés par saint Rémacle un domaine dans le Hasbain et un autre dans l'Ardenne ; au monastère de Saint-Trudon, deux domaines ; au couvent de Lobbes une grande forêt située dans le basin de la Sambre.

Nous savons d'ailleurs qu'elle a possédé dans le pays de Verdun le Parrois et Cominières ; dans la vallée de la Moselle un domaine appelé Palatiolum ; dans le diocèse de Trèves la villa Bollumvilla ou Bollumdorf ; deux autres propriétés dans le pays de Maestricht ; dans le diocèse de Liège, deux grands domaines, dont chacun était le chef-lieu de plusieurs propriétés ; dans l'Ardenne, le domaine de Lethernau, qui commandait lui-même à quatre autres domaines.

Elle a fait donation de plusieurs terres dans le Midi. Dans la Neustrie, nous voyons la famille faire don à l'abbaye de Fontenelle de huit domaines situés dans le Vexin et le Beauvaisis. Ces dix-huit ou vingt propriétés sont peu de chose; mais nous devons calculer, d'abord, que nous sommes loin d'avoir la liste complète des donations de la famille; ensuite, que ces donations qui ne l'ont jamais appauvrie n'ont certainement porté que sur une petite partie de sa fortune.

C'était tout au plus la dîme de sa richesse foncière. Or on était en un temps où la richesse foncière faisait toute la force des familles. C'était elle qui procurait des serviteurs, des amis, des guerriers. Par elle on était indépendant, et par elle on commandait.

Ainsi, il y avait dans cette famille, d'une part une longue série d'évêques, de saints, d'intercesseurs auprès de Dieu, d'auteurs de miracles, de l’autre une accumulation de domaines épars dans toutes les parties de la Gaule, et surtout au nord-est. Voilà la double origine de la grandeur carolingienne.

A quoi bon imaginer qu'elle ait représenté les appétits d'une race et dirigé une invasion, puisque les documents ne disent rien de cela? La vérité est qu'elle était la famille la plus riche en saints et la plus riche en terres. Nous allons voir qu’elle acquit avec cela la mairie du Palais, puis, par la mairie, la royauté.

SOURCES : BLOG LIEN - LE CERCLE MEDIEVAL

http://www.lecerclemedieval.be/histoire/Les-origines-de-la-famille-carolingienne.html

photos google

Salle de brassage Musée de la Brasserie Rue Charles Courtois Saint-Nicolas-de-Port

Bien que reconnue comme étant le plus ancien alcool au monde, la bière draine encore de nombreuses incertitudes sur son histoire, sa fabrication et sa consommation durant le Moyen Âge, qui constitue son premier âge d'or. Jusqu'ici, le vin avait majoritairement retenu l'attention des chercheurs. Toutefois, certaines études ont récemment tenté de rééquilibrer les choses, de sorte qu'il est désormais possible d'éclaircir certains aspects de l'énigme.

La cervoise contre la bière

Attestée ponctuellement dans l'empire carolingien, surtout dans les grandes abbayes (à Corbie en 822, à Freising en 850 et à Lobbes en 868), la bière rencontra un franc succès au XIIIe siècle dans le nord-ouest de l'Allemagne. De là, elle s'étendit patiemment à toute l'Europe.

Dans tous les pays alentour, coulait alors la cervoise, une boisson aromatisée grâce à un mélange d'herbes connu, au moins depuis le Xe siècle, sous le nom de « grut » ou « gruit ». Mettant à profit le transport maritime, plus efficace que la route, les brasseurs de Brème et de Hambourg se mirent à exporter leur produit qui bénéficiait d'une meilleure longévité que la cervoise.

Ainsi la Hollande, via Amsterdam, fut-elle inondée de bière au XIVe siècle. Réagissant en imposant une surtaxe sur ce nouveau produit, les villes hollandaises puis belges finirent par l'intégrer dans leur propre production. À Louvain, la bière représentait 22% des brassins en 1408; ce chiffre passa à 72 % en 1422 et 100% en 1436 ! Dans cette région, la bière mit donc seulement un quart de siècle pour s'imposer de manière exclusive sur le marché. La bière houblonnée conquit ensuite l'Angleterre, dernier bastion de la cervoise en Europe.

La première mention de bière à Londres est datée de 1391. Comme sur le continent, la réaction ne se fit pas attendre : l'introduction de houblon dans la cervoise fut taxée à 20 sous, soit l'équivalent du prix de vente ordinaire de 120 gallons (environ 540 litres) de cervoise ! Des brasseurs étrangers s'installèrent à Londres mais durent faire face à une hostilité certaine. Les Londoniens prétendirent que la consommation de ce breuvage rendait saoul au contraire de la cervoise locale ! En juin 1436, le roi intervint pour casser le jugement de la cité de Londres qui interdisait la bière brassée par les Hollandais et les Zélandais de la ville, à la suite d'une fausse rumeur affirmant que leurs produits étaient empoisonnés. Progressivement, les brasseurs de bière finirent par trouver leur place dans le paysage commercial anglais. Ils fondèrent même leur propre guilde (corporation) en 1493.

Une longue chaîne opératoire

Les céréales sont la base de tout brassin. Il convient de garder le terme au pluriel car, si l'orge a été de tout temps la plante privilégiée pour la bière et la cervoise, il est possible de brasser avec n'importe quelle céréale et même avec le riz. Au XIe siècle, Udalric de Cluny considérait l'avoine comme idéale pour brasser une bonne « bière ».

En 1503, l'Anglais Richard Arnold préparait 60 barriques de bière simple, c'est-à-dire avec une seule fermentation, à partir de 10 quartiers de malt, 2 de blé et 2 d'avoine. En 1577, son compatriote William Harrison recommandait d'ajouter un quartier de blé et autant d'avoine pour 9 de malt puis, après mouture, de mêler encore un demi-boisseau de blé et autant d'avoine pour 8 boisseaux de farine. Bien que tardifs, ces deux exemples semblent parfaitement refléter la tradition brassicole médiévale. En revanche, la bière blanche, composée uniquement de froment, ne semble pas avoir été fabriquée avant l'Époque Moderne. Notons que l'appellation du produit final ne semble pas dépendre des mélanges utilisés pour brasser.

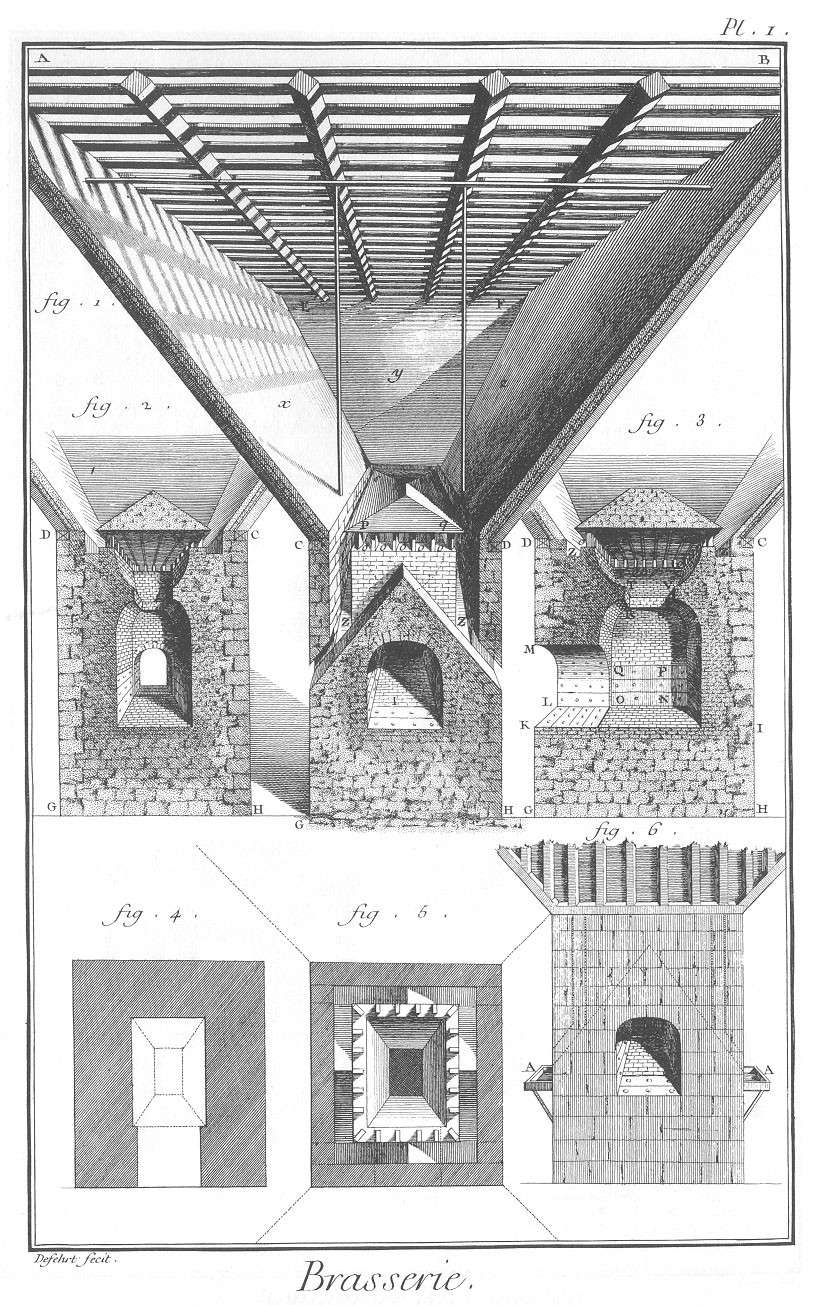

La touraille. A, B, C, D, la tremie, les côtieres & autres parties, avec le fourneau en - dessous. 2. Intérieur du fourneau. 3. Coupe du fourneau. I G H K L, fig. 1. 2. 3. partie inférieure du fourneau. K L M, bouche. N O, P Q, enclumes. P Q R S, partie du milieu du fourneau. R S T V, communication de la partie du milieu avec la partie supérieure. T V X Y, partie supérieure. P q r s, fig. 1. la truite. Z, Z, fig. 1. & 3. ventouses. 4. Chassis de la truite. 5. Intérieur de la truite. 6. Bouche du fourneau, avec les touraillons A, A.

La germination

La première étape de transformation consiste à faire germer les grains afin qu'ils développent leur réserve d'amidon et que certains de leurs sucres deviennent fermentescibles en alcool. Le résultat donne un grain plus nourrissant et prêt à fermenter. Le cycle naturel était accéléré par arrosage du stock. Les grains devaient être étalés au maximum pour que chacun profite uniformément de la lumière et de l'humidité. Le germoir, certainement de conception fort simple, ne se retrouve ni en fouilles, ni dans l'iconographie et assez peu dans les textes. William Harrison parle d'une « citerne » où sa femme fait tremper l'orge durant 3 jours et 3 nuits, puis elle la laisse germer étalée en cercle légèrement pyramidal sur un sol propre, à température ambiante modérée, au moins 3 semaines.

Le grain est retourné régulièrement : 4 à 5 fois par jour pour une germination homogène. Dans cet exemple précis, il n'est pas question d'aire extérieure de germination puisque Harrison était un particulier vivant à Londres. Le contexte citadin ne laisse pas le loisir de s'étendre à l'extérieur pour la germination. Une archive polonaise mentionne l'inspection d'une malterie en 1571. Les grains étaient mis à tremper au premier étage alors que le séchage s'effectuait à la cave. Il est possible que le malteur ait choisi cette option afin de faire profiter le germoir et son habitat de la chaleur montant du foyer de grillage par sa cheminée.

Dans le De Rustica (1543) il est recommandé de faire tremper les céréales durant 24 heures avec de l'eau vive, tirée d'une rivière plutôt que d'un puits ou d'une fontaine. Les grains sont ensuite mis à germer au grenier, sans autre indication de temps. Notons que l'avoine et le seigle sont plus riches en amidon que l'orge. Il n'est donc pas indispensable de les faire germer. Cependant, employés à plus de 30% dans la composition d'un malt, ils peuvent provoquer des problèmes de filtration et des troubles dans la bière.

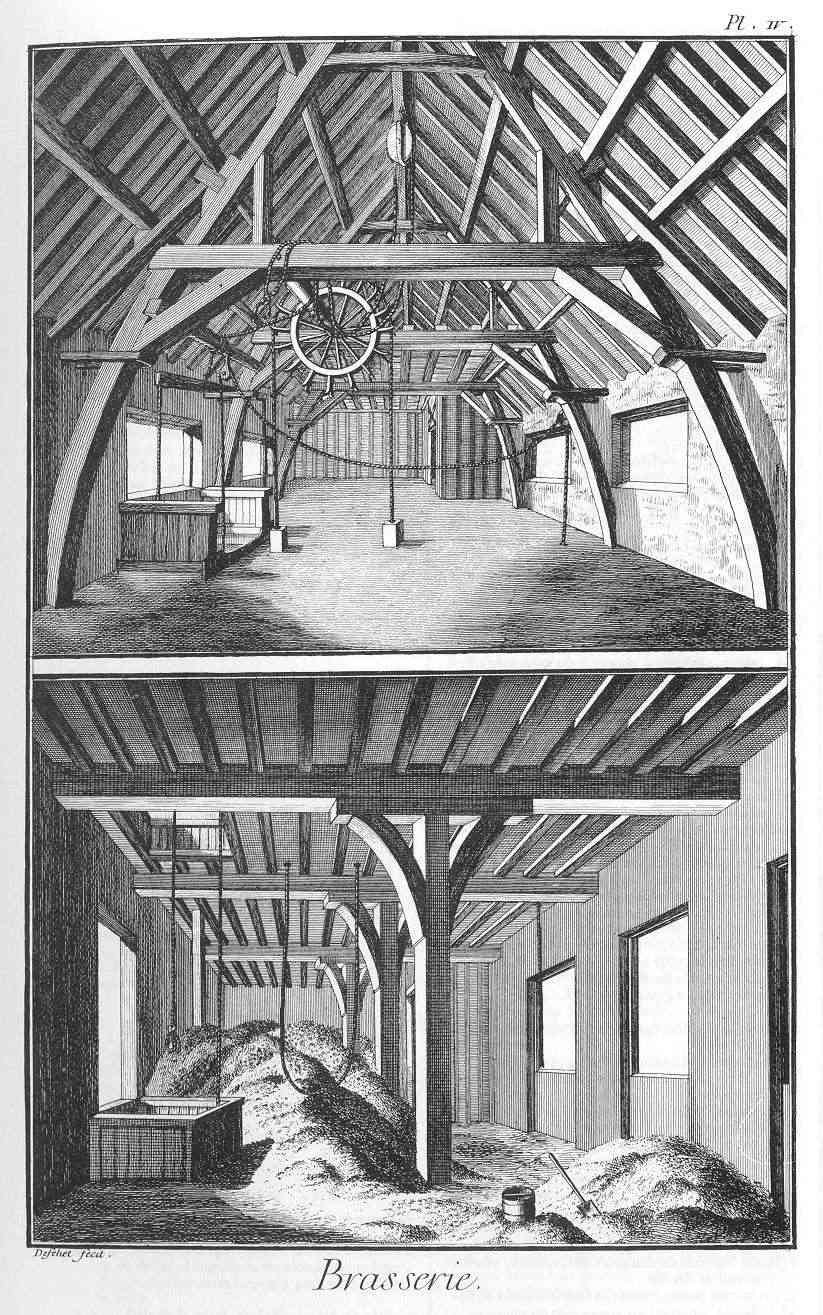

Germoir ; «Le germoir avec la trape et la roue, d'où l'on monte le grain à la tourelle. La partie inférieure de la Planche montre le germoir. La partie supérieure, le grenier (...)». Encyclopédie de Diderot et d'Alembert,article « Brasserie », Planche IV.

Le principe est assez semblable à celui mis en oeuvre à l'époque médiévale : le grain pouvait être mis à germer à l'étage, où il faisait l'objet d'arrosages réguliers tout en bénéficiant de l'air chaud du foyer situé au niveau inférieur (pour le séchage et le grillage) afin d'accélérer la germination.

Le maltage

Il est nécessaire de stopper la germination au bon moment pour fabriquer la bière. Le grillage des grains évapore l'humidité résiduelle et arrête ainsi la germination. Trois textes anglais évoquent le matériel de maltage : Harrison cite une « étoffe de crin » couvrant le sommet d'un four et sur laquelle on étendait le grain à sécher. Il précise même que la paille des moissons est préférable au bois comme combustible car la fumée dégagée par la combustion de celui-ci donne un mauvais malt. Les deux autres sources sont d'origine monastique : à Brewood, le grillage est décrit comme s'effectuant sur un drap de crin suspendu au-dessus du four; à Stafford, on mentionne dans l'inventaire de la brasserie « j hère for thé kilt », c'est-à-dire un tissu de poils tressés pour le four.

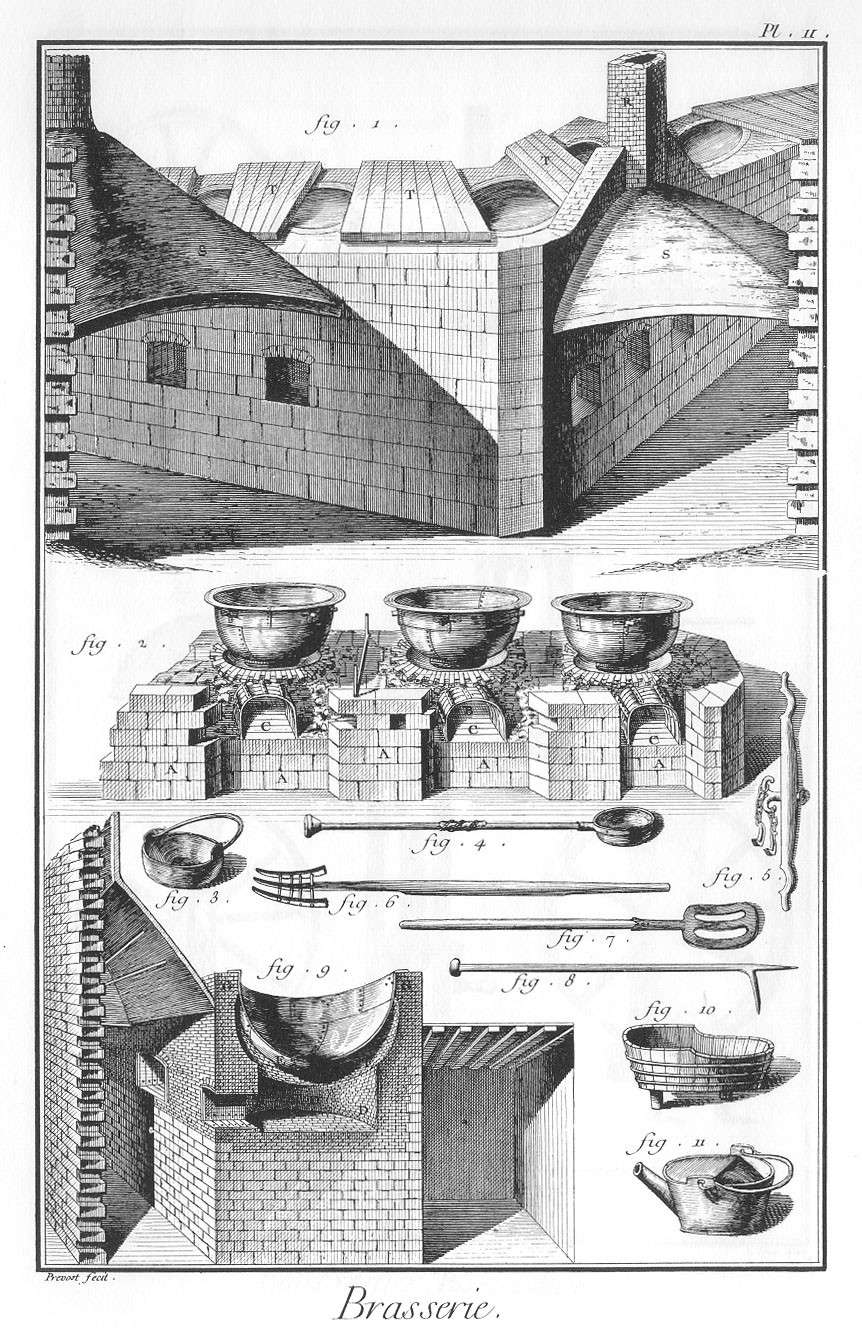

Fourneaux d'une brasserie : « 1 - Vue perspective des chaudières montées sur leurs fourneaux; 2 - Construction & bâtisse de trois chaudières, avec leurs fourneaux (A A A A : massif de pierre ; B B B : fond du fourneau CCC, embouchure); 3 - Chaudron à cabarer; 4 - Jet; 5 - Tinet; 6 - Vague; 7 - Fourquet; 8 - Fourche; 9 - Coupe d'une chaudière & d'un fourneau; 10 - Entonnoir; 11- Chaudron à remplir ». Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, article « Brasserie », Planche II

Les trois gravures présentent la structure d'une batterie de cuves reposant sur un massif de maçonnerie sous lequel s'insère directement le foyer. Ce sont des structures du même type qui ont été retrouvées en fouilles en France et en Angleterre pour le Moyen Âge.

Quelques précisions sur les termes employés : Cabarer est un verbe évoquant l'idée d'un transfert; le chaudron à cabarer, comme la pompe dans l'atelier du brasseur, servait donc au transvasement des liquides. Le tinet est une sorte de crémaillère. La barre en bois est suspendue au-dessus du foyer en s'appuyant sur des traverses, d'où les encoches aux extrémités. Le chaudron est pendu aux chaînes grâce aux crochets. Le fourquet est l'outil servant précisément au brassage. Le brasseur l'utilise pour remuer le malt dans l'eau du brassin afin d'en assurer l'amalgame. Il est devenu l'emblème des brasseurs.

La mouture

Une fois le grain développé comme voulu et la germination stoppée, il faut le réduire en farine infusible pour donner son goût au breuvage. Le grain germé et grillé, qui porte alors le nom de malt, est porté au moulin pour y être moulu.

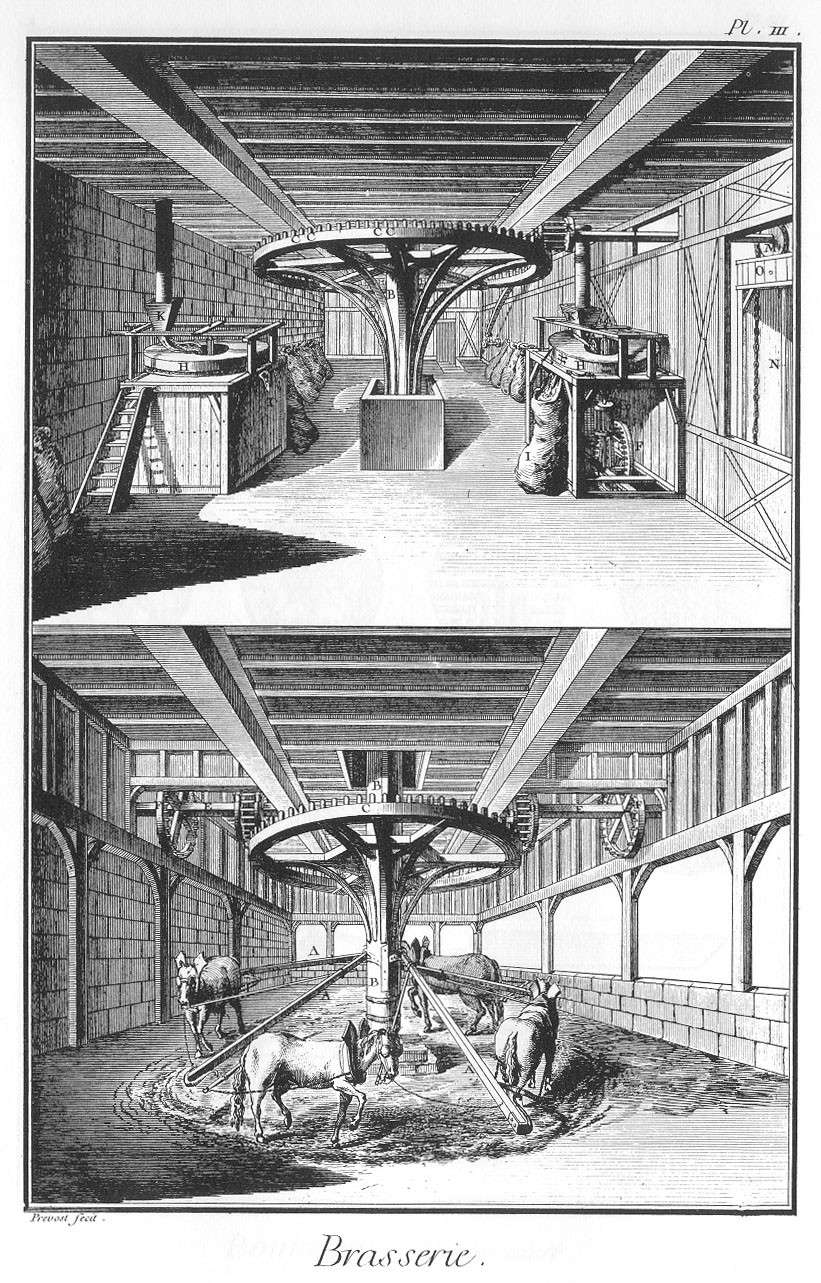

On voit dans cette Planche un moulin à double tournure. A, A, A, aisseliers. B, arbre debout. C, grand rouet. D, grande lanterne. E, arbre de couche. F, petit rouet. G, petite lanterne du petit rouet F. H, meule courante sur la meule gissante. K, trémie. I, sac. La partie inférieure de la Planche s'appelle le manége. M, étoile. N, canal de la chaîne à chapelet. O, réservoir.

On ne pousse pas le détail de cette Planche plus loin, parce que le mouvement s'exécute à la partie supérieure de la Planche comme à l'inférieure; que le mécanisme est le même, et que les choses sont exprimées par les mêmes noms, et désignées par les mêmes lettres.

D'ailleurs ce qu'il peut y avoir de particulier, appartient à la construction des moulins qu'on peut voir dans les Planches d'agriculture, tome premier des Planches, et dans les volumes imprimés de l'ouvrage.

Le brassage

C'est sans doute l'étape la plus importante de cette industrie de transformation alimentaire. C'est également elle qui symbolise cette dernière dans l'imaginaire collectif. Elle consiste à mélanger la farine de malt à l'eau pour obtenir la bière proprement dite. Pour un meilleur amalgame, ce mélange se fait à chaud. Le brassage peut se faire soit par infusion, en versant le malt dans de l'eau préalablement chauffée, soit par décoction, c'est-à-dire en chauffant directement le mélange eau-malt. Harrison parle de faire chauffer l'eau à côté de la mouture et de l'intégrer en douceur à la farine sans remuer.

Le De rustica préconise la décoction d'une eau bouillante avec le malt à raison d'un muid et demi d'eau pour quatre setiers (unité variant entre 150 et 300 litres) de farine. S'ensuit le mélange au fourquet, durant une heure, avant une seconde adjonction d'eau. Sur le plan pratique, il faut signaler que la cuve-matière doit être placée à plus de 80 centimètres du foyer. Plus près, on risquait une caramélisation des sucres du malt. Celle-ci aurait altéré le goût de la bière et contrarié la fermentation.

La finalisation de la bière

Jusqu'ici, toutes les opérations peuvent s'effectuer à l'air libre. En revanche la fermentation, qui intervient après le houblonnage, doit se faire dans un contenant clos.

La bière est ensuite déversée dans de larges bacs dits « refroidissoirs », peu profonds afin que le moût redescende le plus rapidement possible à température ambiante. Ce type de fermentation est qualifiée de « haute », par opposition à la fermentation basse apparue au XIXe siècle et qui s'opère à 5-6° C. Elle est accélérée par l'ensemencement de levures.

Celles-ci transforment les sucres fermentescibles en alcool. Lors de la fermentation, le développement de la mousse atteint environ 20% du volume de liquide. La cuve de fermentation doit donc être remplie en conséquence. Il est possible que l'alcoolisation de la bière se soit faite directement dans les tonneaux. Une objection à cela : le seul moyen d'évacuer le trop plein de mousse aurait été de débonder, d'où une perte de liquide. Il était sans doute préférable de recourir à une cuve. Dans le cas d'un brassin unique, la cuve-matière pouvait même remplir cette fonction mais, pour plus d'aisance, les brasseurs devaient disposer de deux cuves par brassin.

Sachant que le cuivre empoisonne les levures, la fermentation devait s'effectuer dans un contenant en bois, plus large que haut (de manière à faciliter la formation de la couche de levure). Les levures remontant à la surface, il n'est pas certain que les brasseurs médiévaux se soient livrés à une filtration de la bière (qui intervient dans le procédé moderne). Un simple soutirage pouvait donner un produit valable pour la consommation. Les levures survivantes entament une seconde fermentation, beaucoup plus lente, dans les tonneaux. Elle ne présente pas de réel danger pour la conservation ni la consommation.

Atelier du brasseur au haut de la Planche. A, grande cuve. B, petite cuve. C, C, pompes à cabarer. D, D, chaudières. E, E, gouttiers. F, F, F, sacs. G, jente de bois.

La structure matérielle d'une brasserie

Des fouilles menées récemment dans le quartier du Neuf Bourg à Valenciennes ont révélé une structure de brassage : il s'agit du soubassement de cinq cuves constitué par un lit de mortier jaune portant le négatif des cuvelages. Ces récipients étaient fabriqués en planches de chêne. En dessous se trouvait un foyer avec un alandier en forme de goutte d'eau. Les fouilles de l'abbaye de Kirkstall (Angleterre) ont mis à jour des vestiges semblables pour une cuve.

Ce sont surtout les textes qui nous permettent de reconstituer l'intérieur d'une brasserie médiévale. Citée dans le capitulaire De villis promulgué par Charlemagne et dans les archives de quelques abbatiales, la brasserie du haut Moyen Âge est surtout connue grâce au fameux plan de Saint-Gall. Sont indiqués deux greniers dont le premier est destiné à la nourriture solide et l'autre à la brasserie. Leur plan rectangulaire est divisé par une croix centrale servant a priori d'aire de battage, les angles étant les lieux de stockage.

Trois brasseries sont indiquées : celle pour les moines, celle des hôtes et celle des pèlerins et pauvres. Elles sont placées dans le même bâtiment que la cuisine et la boulangerie. Il faut donc distinguer dans ces structures au minimum un four et un foyer ouvert. Précisons qu'on a retrouvé des fours à sécher la moisson dans les régions au climat humide comme les îles britanniques par exemple. Le séchoir présent à côté du grenier de la brasserie des moines aurait pu servir de lieu de maltage. Les schémas intérieurs des trois brasseries-cuisines-boulangeries sont très similaires. Le carré cerné à ses angles par quatre petits ronds nous rappelle le plan du foyer de brassage de l'abbaye de Villers (Belgique). Le reste de la brasserie consiste en un mobilier peu vraisemblablement représenté.

Réseaux de distribution

À Londres, et probablement dans le reste de l'Angleterre, sinon de l'Europe, bière et cervoise pouvaient se vendre de trois façons chez des professionnels. Les brasseurs vendaient leur production au sein de leur échoppe, certains y aménageant même une petite taverne pour le confort des clients. On trouvait également des hôteliers qui produisaient une boisson dont rien n'indique qu'elle était réservée aux pensionnaires de l'établissement. Enfin, existaient des intermédiaires, des colporteurs qui revendaient en deuxième main un stock produit en brasserie.

Ces marchands ambulants travaillaient en indépendants ou au service d'un brasseur qui déléguait la vente pour se consacrer à la production. Cette catégorie professionnelle difficilement contrôlable a posé beaucoup de problèmes aux autorités. De nombreuses affaires d'escroquerie ou de désordre public se rapportent à ces colporteurs, victimes ou coupables. Plusieurs décrets furent promulgués à Londres en 1368, 1377 et 1382 pour essayer en vain de les supprimer.

À boire et... à manger

Après la grande épidémie de peste du début du XIVe siècle, la consommation d'alcool de grain a considérablement augmente. En 1381, les autorités londoniennes ont été jusqu'à demander aux brasseurs de ne pas vendre trop cher leurs produits afin de les laisser accessibles aux pauvres, les plus vulnérables aux épidémies. C'est à cette époque du Moyen Âge que l'île a le plus importé de bière. La chauffe de l'eau permettait de se prémunir de la contagion.

Notons que la bière n'était pas seulement bue mais aussi mangée. Dans deux manuels de recettes de cuisine parus dans la première moitié du XVe siècle, une vingtaine font appel à l'ale (sur 41 au total pour l'un et 211 pour l'autre, qui inclut de plus nombreuses variantes pour chaque recette).

Elle intervient, conjointement ou en remplacement du vin, dans des sauces, soupes, boissons sucrées, plats de fruits de mer (huîtres au gruau, buccins au vinaigre, brème bouillie...) ou poissons, de viandes (lapin farci, émincés de mouton rôti, pieds de porc au lait, faisan avec sauce au vin et ale... ) et desserts (pâte frite, figues confites...). La bière était donc devenue, à la fin du Moyen Âge, une denrée courante.

De conception plus élaborée que le vin mais encore très simple, elle s'est imposée sur bien des tables médiévales par ses vertus alimentaires, pharmaceutiques et son faible coût. Consommée dans une large partie de l'Europe - seules les régions méditerranéennes ont échappé au phénomène -, elle devint sans conteste la boisson majoritaire dans le régime médiéval de tout un chacun, bourgeois comme manant, chevalier comme paysan.

A.G.

Antony Gaillard Maître en archéologie médiévale de l'Université de Bourgogne; archéologue attaché à la ville de Chartres.

SOURCES / LE CERCLE MEDIEVAL -

http://www.lecerclemedieval.be/histoire/Les-secrets-de-la-brasserie-médiévale.html

Cet article a été rédigé à partir de l’ouvrage « Scripturae. Trésors médiévaux des Archives de l’Oise », dirigé par Bruno Ricard, et édité par Somogy en partenariat avec les Archives départementales de l’Oise. Clichés et article : F. Wittner

Charte d’Hugues de Dammartin fondant le prieuré de Saint-Leu d’Esserent, 1081. – AD Oise, H 2431. Par cette charte à l’écriture élégante, Hugues de Dammartin remet à l’évêque de Beauvais, dont il tenait ces biens, l’église d’Esserent et sa dîme, afin qu’il les donne à l’abbaye de Cluny et y établisse un prieuré clunisien. Désirant que le nombre de moines soit élevé, il leur donne tout ce qu’il possédait à Esserent : terres, prés, vignes, serfs, justice, coutumes, rivières, et fiefs de vassaux.

L’écrit médiéval est très diversifié. Textes historiques (histoires, chroniques, annales), récits liturgiques ou hagiographiques, romans, et bien sûr écrits juridiques, comme les chartes. Autant de documents différents que le Moyen Âge a légués aux archives départementales de l’Oise, quelques centaines de mètres (en linéaire) de documents médiévaux y étant conservés. Des milliers de documents, dont les plus exceptionnels sont ici présentés de manière assez ludique. Cette richesse, conséquence de la centralisation croissante des fonds d’archives après la Révolution, a prévalu à la destruction de certains documents il est vrai, notamment des actes seigneuriaux. Quoi qu’il en soit, les Archives regroupent aujourd’hui des textes venus de toute la région, et d’ailleurs. Beauvais, Clermont, Crépy, Noyon, Senlis… Documents de toute sorte, issus des chapitres cathédraux, des abbayes, du notariat, de la juridiction civile, etc.

Les chartes

Le plus ancien d’entre eux ? Une charte signée de l’évêque de Senlis, datée de 983, soit quelques années avant l’accession au trône d’Hugues Capet… Les chartes ( le terme précis ne devrait s’appliquer qu’aux documents antérieurs au XIIIe siècle) sont les documents les plus représentés. Ces diplômes délivrés par une autorité laïque ou religieuse sont de natures et de formes très diverses. Lettres patentes, bulles papales, ils évoquent souvent des donations en terre ou en argent, la concession de rentes, de domaines, ou au contraire des renoncements faits par un particulier ou une communauté.

Si dans les temps plus anciens (Xe-XIe siècles) les chancelleries n’émettaient que deux types d’actes (solennels ou non solennels), la nomenclature s’est considérablement complexifiée avec les siècles ! Au XIIe siècle, on trouve des diplômes, des lettres patentes, des lettres closes (envoyées fermées et contenant des renseignements confidentiels), aux XIVe-XVe siècles les lettres patentes sont elles-mêmes assez variées (grandes lettres patentes, petites lettres patentes…), et d’autres actes prolifèrent issus des chancelleries royales : mandements, lettres missives, lettres de sceau plaqué… Cette diversité est le pendant du développement croissant de l’administration seigneuriale puis royale, qui étend se mainmise de plus en plus loin. L’écrit prend la valeur du droit et connaît un essor sans précédent.

En tout cas, si ces actes sont multiples, l’exposition nous rappelle qu’ils sont dans leur organisation formelle assez stéréotypés. Rédigés de manière simple, intelligible au plus grand nombre (de lettrés…), leur structure est normalisée : figurent d’abord en tête des documents le patronage divin (invocation), puis le nom de l’auteur (suscription), celui du destinataire, le salut, etc. Tous les actes répondent à une mécanique précise. Il convient de se faire identifier dûment et de signer les chartes et autres documents officiels afin de les authentifier. On pourra admirer les plus beaux monogrammes royaux inscrits sur des chartes, comme celui de Robert II le Pieux sur un diplôme de 1017, ou celui de Louis VI le Gros sur un cartulaire de 1126. Les monogrammes offrent un témoignage essentiel de la « trace » laissée par des souverains à une époque pour laquelle nous n’avons pas gardé de documents : ils ont parfois été reproduits à l’identique sur des copies postérieures.

On peut enfin accompagner un document de son sceau pour l’authentifier. C’est le moyen le plus usité. Des sceaux exceptionnels, comme celui en cire verte (couleur royale pour les sceaux à partir du XIIe siècle) représentant Philippe IV le Bel en majesté, sont à admirer durant l’exposition. Ce sont parfois de véritables œuvres d’art, de formes et de dimensions variées (rond ou « en navette). De plus en plus répandus, ils sont d’abord l’apanage des souverains et des communautés les plus prestigieuses (abbayes, évêques…) avant de se diffuser à tous (jusqu’aux bourgeois, aux villes ou aux artisans).

Aperçu d’une charte de l’archevêque de Reims Raoul, pour l’évêque de Beauvais Pierre Ier de Dammartin. On relève dans cette image l’exceptionnelle calligraphie, agrémentée d’entrelacs, de vrilles et de boucles.

Écrire : une pratique diversifiée en France du nord

Astesanus de Ast, Summa de casibus conscientiae, Paris, XIVe siècle. Copie de la Somme des cas de conscience, traité de droits canonique composé en 1317. On peut admirer la finesse de la décoration peinte.

Après l’usage jusqu’au IXe siècle de l’écriture onciale, héritière de l’écriture capitale romaine, apparaissent au fil des siècles différentes formes d’écriture dont on aura un bel aperçu aux Archives départementales : écritures « précarolines » mérovingiennes, aux lignes plus verticales et irrégulières, puis écriture caroline (ou carolingienne) qui triomphe sous le règne de Charlemagne et de ses successeurs, avec l’effort de restauration du latin classique et d’unification de la liturgie à une échelle quasi européenne. On doit cependant distinguer une caroline livresque (utilisée dans les chroniques, etc.) d’une caroline diplomatique, plus ornée, qui rehausse l’aspect des documents officiels dans une époque où l’autorité impériale cherche à s’imposer à tous les niveaux (la « renovatio imperii). Cette écriture, plus agréable à l’œil, permet l’assouvissement de la soif de connaissance et de diffusion du savoir par les scriptoria monastiques.

Cette écriture se développe dans l’Oise du IXeau XIe siècle, avant d’être supplantée par l’écriture dite « gothique » (dont le tracé est plus « brisé », plus vertical), qui a vu le jour plus à l’ouest, dans le domaine anglo-normand.

Enfin, c’est l’essor, à partir du XIIIe siècle, d’une écriture cursive, plus rapide, plus pratique, dans un contexte d’expansion démographique, de croissance économique et de diffusion du savoir grâce aux universités (à Paris avec la Sorbonne notamment). Dans un tel contexte, il devient « urgent » et pratique de recopier des documents et de prendre des notes, de faire de plus en plus d’abréviations pour gagner du parchemin (support coûteux), des contraintes de temps qui étaient plus étrangères aux copistes des monastères…

Quid des langues utilisées dans les textes ? Nous découvrons durant l’exposition que trois langues étaient utilisées, elles ont même coexisté : le latin, l’ancien français (ou francien) et l’ancien picard. Rappelons que le plus ancien texte connu en langue romane sont les Serments de Strasbourg, en 842, prononcés et copiés du côté de Charles le Chauve en langue « romane » et par Louis le Germanique en ancien germanique, le tudesque. Le plus ancien document en langue romane conservé aux archives date de 1241. Tous ceux qui sont antérieurs sont rédigés en latin, mais pas dans un latin « classique ». En effet, le latin Moyen Âge a connu des évolutions phonétiques et grammaticales, largement tributaires de langue parlée. Tour à tour dégradé, restauré, le latin se décline… en variations quasi régionales.

Quant à l’ancien picard, il offre des sonorités identifiables dans des documents présentés aux visiteurs. Comme cet acte de vente d’une forêt en 1276 par le seigneur Guy de Porquéricourt à l’abbaye d’Ourscamps :

« Je Wis de Porkerincort, chevaliers, fas savoir a tous chiaus qui ches lettres verront que, comme je fusse carchiés de grans detes et forche me couvenist faire pourveanche par coi je me peusse acuitier du voiage d’outremer »

Alors, ancien français ou régionalisme patent en cette fin de XIIIe siècle ?

Charte scellée de Guy de Porquéricourt en ancien picard, mars 1276 – Archives de l’abbaye d’Ourscamps.

Du papyrus au papier, en passant par le parchemin

La plupart des documents présentés sont en parchemin (peau d’animal). Le papyrus, encore utilisé par la curie pontificale jusqu’au XIe siècle, a disparu bien plus tôt en Occident, très sensible à l’humidité de nos contrées et dont l’approvisionnement était plus difficile.

En tout cas, le parchemin reste très cher. Sa qualité varie selon les moyens de l’auteur et des commanditaires (ou destinataires) des documents. Certains manuscrits sont faits d’un parchemin médiocre, parfois déchiré, parfois réutilisé (ce sont des palimpsestes). Si pour les livres (codices) on écrit recto verso, les chartes ne sont inscrites que sur leur face la plus blanche, la plus propre.

Quant au papier, il n’arrive en Occident qu’à partir du XIVe siècle, alors qu’il était utilisé en Espagne ou en Sicile par les Arabes dès le Xe siècle ! Le matériau reste fragile et peu adapté à la pratique notariale et administrative française (avec des documents scellés, décorés, etc.).

N’oublions pas enfin les tablettes de cire, couramment utilisées, mais dont peu ont subsisté. Vous pourrez en admirer des exemplaires durant l’exposition, la vue de cette tablette noire gravée d’une écriture cursive est d’ailleurs assez singulière. On y gravait des informations d’un stylet de métal pointu d’un côté, plat de l’autre… pour faire office de gomme !

Sceau du roi Philippe IV le Bel, placé sur un acte de juillet 1304 – AD Oise, H 718. Le roi de France Philippe IV concède à Jean de Chambly, par cet acte, le droit de disposer de 28 arpents de bois situés près de Neuilly-en-Thelle. Le grand sceau de majesté (le roi est assis sur son trône) est particulièrement spectaculaire. Le vert symbolise la valeur perpétuelle de l’acte.

On a plaisir, durant l’exposition, à voir, mais aussi à toucher, des échantillons de parchemin ou des restitutions de sceaux étant mis à disposition. A l’heure où l’écrit numérique devient immatériel, on se rappellera des sensations, l’importance des matériaux, les efforts que représentaient la simple copie d’un document, à l’époque où la fabrication de quelques feuilles de parchemins était un travail de (très) longue haleine (car en lien avec l’élevage), où les encres devaient être préparées à base de pigments végétaux et de minerais, et où les copistes étaient afférés à des pupitres… dans des conditions parfois précaires. Pour mettre en page des trésors, comme l’indique l’intitulé de l’exposition, restés intacts jusqu’à nos jours.

Pour en savoir plus

N’hésitez pas à faire le déplacement, car il en vaut la peine. Sinon, vous pouvez faire l’acquisition du livre :

Scripturae. Trésors médiévaux des Archives de l’Oise, Bruno Ricard (dir.), introduction d’Olivier Guyotjeannin, Somogy éditions d’art, septembre 2011, 15 €.

Tablette de cire de la ville de Senlis, 1319-1320 (AD Oise, EDT1/CC46/2) Cette tablette est un document exceptionnel, issu d’un ensemble de 13 tablettes dont 12 sont conservées aux Archives de l’Oise. Elles étaient utilisées comme support pour la prise de note, comme brouillons pour des actes ensuite recopiés sur parchemin. Elles ont été largement utilisées jusqu’au XIVe siècle, progressivement remplacées ensuite par du papier.

Charte de Louis, comte de Blois et de Clermont, 1202 (AD Oise, H 4506) Louis, comte de Blois et de Clermont, approuve la donation de trois bois à l’abbaye de Froidmont par un de ses vassaux. On voit ici un sceau de type équestre. Le comte, quant à lui, mourra à la croisade…

Les Coutumes de Beauvaisis, de Philippe de Beaumanoir, œuvre datée de 1283, manuscrit du XVe siècle, Fonds de la bibliothèque du tribunal de Beauvais, français, 353 folios en papier, reliure en parchemin. L’ouvrage de Philippe de Beaumanoir est capital pour la connaissance du droit coutumier français de la seconde moitié du XIIe siècle. Le manuscrit original n’a pas subsisté.

|

| Claude de France |

|

| Louis XII |

|

| Catherine de Médicis |

|

| Catherine de Médicis |

|

| Valentine Visconti |

Surnommé le Père du peuple, Louis XII naquit à Blois, le 27 juin 1462, de Charles, duc d’Orléans, et de Marie de Clèves. Il se trouva le premier prince du sang après la mort de Louis XI. Il n’avait paru jusqu’alors occupé que de plaisirs frivoles, d’intrigues de galanterie ; tout à coup il se montra beaucoup plus jaloux du pouvoir qu’on n’aurait pu le soupçonner.

S’étant réuni au duc de Bourbon, l’un des princes les plus distingués de ce temps-là par sa sagesse et son expérience, ils disputèrent de concert la régence à madame de Beaujeu, prétendant, par une subtilité assez singulière, que la garde et la tutelle du jeune roi Charles VIII, qui avaient été données solennellement à sa sœur par Louis XI, n’étaient pas la régence ni le gouvernement du royaume.

Cette princesse, ne se trouvant pas assez forte pour repousser une telle prétention, s’en remit aux états généraux, qui, réunis à Tours en 1484, reconnurent la majorité du roi, laissèrent néanmoins le soin de sa personne à sa sœur et décidèrent que les princes du sang avaient seulement le droit de siéger au conseil, et que le duc d’Orléans en était président en l’absence du jeune monarque.

Cette décision, comme toutes les demi-mesures, ne satisfit personne : la duchesse de Beaujeu continua d’exercer l’autorité avec son caractère de dureté et de violence accoutumé ; et le duc d’Orléans eut d’autant plus lieu de s’en plaindre, que cette princesse avait à se venger à son égard d’une passion dédaignée. Ne se croyant plus en sûreté dans le royaume et voulant d’ailleurs attaquer ouvertement un pouvoir qui lui était odieux, il se réfugia en Bretagne avec un grande nombre de seigneurs mécontents.

Ce fut alors qu’il vit pour la première fois la belle héritière du duc François II. Doué de tous les avantages capables de séduire, il toucha le cœur de cette princesse, et dès lors il obtint la promesse de sa main s’il parvenait à faire annuler le premier mariage qu’il avait contracté.

Mais pendant ce temps Charles VIII, ou plutôt la duchesse de Beaujeu, avait convoqué un lit de justice pour le faire juger comme rebelle. L’avocat général Lemaistre, après avoir exposé toutes ses intrigues, ses révoltes et ses alliances avec les ennemis de l’État, avait requis contre lui un arrêt de condamnation. On n’osa pas en venir à cette extrémité contre le premier prince du sang, et on lui donna un délai de deux mois ; mais ceux qui l’avaient suivi furent déclarés rebelles et dépouillés de leurs biens.

Pendant ce temps, le duc d’Orléans marchait contre les troupes du roi à la tête d’une armée composée de Français, de Bretons, d’Anglais et d’Allemands. Cette armée était belle et nombreuse, mais ses chefs étaient divisés. Le duc d’Orléans, qui aurait dû la commander, fut contrarié par les intrigues du sire d’Albret, qui, jaloux de ses succès auprès de la princesse de Bretagne, avait semé contre lui la défiance parmi les soldats. Le duc, voulant confondre l’imposture et rassurer les esprits, descendit de cheval pour combattre à pied parmi les Allemands ; et cette circonstance fut cause de son malheur.

Les deux armées s’étant rencontrées à Saint-Aubin, les confédérés furent vaincus par la Trémoille le 26 juillet 1488 ; et le duc d’Orléans tomba au pouvoir de ses ennemis. La Trémoille envoya à la mort, selon les instructions qu’il avait reçues, tous les Français qui furent pris en combattant dans l’armée ennemie ; et le duc d’Orléans lui-même fut transféré de prison en prison jusqu’à la tour de Bourges, où l’on poussa la rigueur au point de le tenir pendant la nuit dans une cage de fer.

Ce ne fut qu’au bout de trois ans qu’il sortit de cette horrible situation, à la prière de Dunois et par la bonté de Charles VIII, qui avait toujours eu pour lui un penchant auquel la duchesse de Beaujeu l’avait empêché longtemps de se livrer. Enfin la vertueuse Jeanne, qui avait tant à se plaindre du duc d’Orléans, ayant oublié ses torts pour se jeter aux pieds du roi et l’implorer en faveur de son infidèle époux, le monarque lui dit en pleurant : « Vous aurez ce que vous souhaitez si ardemment ; fasse le ciel que vous n’ayez pas à vous en repentir ! »

Quelque temps après, sous prétexte d’une partie de chasse, le roi se rendit à la prison et le fit mettre en liberté. L’entrevue de ces deux princes fut extrêmement touchante. Dès que le duc d’Orléans aperçut le monarque, il descendit de cheval et se précipita à ses pieds sans avoir la force de prononcer un mot. Charles le serra dans ses bras, le pria d’oublier le passé, et ne voulant pas se séparer de lui, lui fit dresser un lit dans sa chambre. Il exigea ensuite qu’il se réconciliât avec le duc et la duchesse de Beaujeu ; ce que l’âme généreuse de Louis le porta bientôt à faire de la manière la plus franche et la plus sincère. Ces princes jurèrent sur l’Évangile d’oublier le passé, de se protéger et de se défendre mutuellement ; et le duc d’Orléans fut nommé gouverneur de la Normandie, où l’on craignait une descente des Anglais.

Malgré les violentes accusations d’ambition et de dérèglement de mœurs que plusieurs auteurs et notamment Cl. de Seyssel et Saint-Gelais ont élevées contre la jeunesse de Louis XII, on doit reconnaître, avec Rœderer, que ces accusations sont fort exagérées. Le duc d’Orléans, premier prince du sang, était, jusqu’à un certain point, fondé à disputer à Anne de Beaujeu, jeune princesse de vingt-et-un ans, la régence du royaume. D’ailleurs ce n’est pas à la voie des armes qu’il en appela, mais aux états généraux, et ce fut non lui, mais Anne qui contrevint à la décision des états.

Quant à la guerre de Bretagne, si Louis XII, alors duc d’Orléans, eut le malheur de porter les armes contre son pays, on doit reconnaître cependant que c’est Anne de Bretagne qui commença, jalouse qu’elle était du mariage de ce prince avec l’héritière du duché. Louis contribua ensuite de bonne foi au mariage d’Anne de Bretagne avec Charles VIII, et parut faire très sincèrement le sacrifice de sa passion à l’intérêt de l’État. En 1495, il accompagna Charles VIII dans son expédition d’Italie, où il montra beaucoup plus de valeur que d’habileté. S’étant laissé enfermer dans Novare, il y soutint un siège long et pénible, quoiqu’il fût atteint d’une maladie grave. Revenu en France avec le roi, il se trouvait auprès de lui lorsque ce monarque mourut.