-

La guerre de Cent Ans

Introduction

La guerre de Cent Ans est l'un des plus célèbres conflits du Moyen Âge. Elle oppose les rois de France de la dynastie des Valois aux rois d'Angleterre pour la possession du royaume de France. Le conflit peut se diviser en deux périodes au cours desquelles le trône de France est sur le point de basculer sous la tutelle anglaise, avant d'observer une reconquête quasi-totale. A chacune de ces périodes, une figure emblématique, un héros, incarne le sursaut français :- La première période du conflit voit l'Angleterre victorieuse à Crécy et à Poitiers où le roi de France est capturé. Le sursaut français s'effectue grâce au connétable Bertrand du Guesclin et à son roi Charles V.

- La seconde période du conflit voit naître une guerre civile : les Armagnacs contre les Bourguignons. Cette lutte favorise l'Angleterre, victorieuse à Azincourt. Le trône est alors promis au roi d'Angleterre. C'est Jeanne d'Arc qui permettra le réveil des forces françaises et leur course vers la victoire.

L'origine de la Guerre

Un siècle de lutte entre Français et AnglaisLa longue période de lutte entre la France et l'Angleterre, qui est connue sous le nom de guerre de Cent Ans, ne fut pas exactement une guerre, et dura bien plus de cent ans (116 ans : de 1337 à 1453). Cinq rois de France et autant de souverains anglais se trouvèrent successivement engagés dans ce duel. Trois générations entières vécurent dans un perpétuel climat de troubles et de combats.La guerre de Cent Ans se décompose en une série de batailles, séparés par des périodes de paix relative, ou de trêves. Et quand cessaient les combats, les pillages, la famine ou la peste achevaient de ruiner villes et campagnes. Si l'Angleterre ne fut pas épargnée par cette guerre, la France, sur le sol de laquelle se déroulèrent les batailles, fut plus atteinte que sa rivale. Elle finit cependant par avoir le dessus. Mais les deux belligérants sortirent profondément changés de ce conflit séculaire.Les souverains protagonistes France Angleterre - Edouard III (Plantagenêt)

- Richard II (Plantagenêt)

- Henri IV (Lancastre)

- Henri V (Lancastre)

- Henri VI (Lancastre)

Cliquer sur les noms en bleu

Charles IV Le Bel

Les trois prétendants

A la mort de Charles IV le Bel, dernier des Capétiens directs, trois prétendants ont des droits équivalents à la couronne :- Philippe, comte de Valois : Fils de Charles de Valois, frère cadet de Philippe le Bel. Philippe constitue l'un des chef de file de la féodalité française. Son père aura été très influent au cours des règnes de ses neveux. A la mort de Charles IV, il devient le Régent du royaume, ce qui lui donne un sérieux avantage pour la suite.

- Edouard III d'Angleterre : Fils d'Edouard II et d' Isabelle de France, Edouard III est donc le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère. Mais il est difficile de mettre un noble anglais sur le trône de France, et pourtant à cette époque, la cour anglaise parle le français, héritage de la conquête normande de Guillaume le Conquérant.

- Philippe d'Evreux : Petit-fils de Philippe III, il a épousé sa cousine Jeanne de Navarre (fille de Louis X). Il est donc devenu roi de Navarre, et revendique la couronne selon les droits de sa femme. Philippe d'Evreux est le père de Charles le Mauvais.

Philippe VI : roi de France

Ce sont les pairs de France qui élisent Philippe de Valois roi de France. Celui-ci a l'avantage d'être ni Anglais ni Navarrais. Pour écarter les deux autres prétendants, on a invoqué la loi salique, cette vieille loi franque qui interdit la transmission de la couronne par les femmes. On a exhibé un vieux document pour le prouver, mais la légitimité du nouveau roi est fragile. Si Edouard III accepte plutôt bien son éviction, il n'en est pas de même pour le roi de Navarre. Le fils de Jeanne de Navarre, Charles le Mauvais n'acceptera jamais son expulsion et tentera par tous les moyens de nuire aux Valois. Dès son accession au trône, Philippe tente donc d'affirmer son autorité, il s'empresse d'aller écraser l'armée flamande, insurgée contre leur comte Louis de Nevers, sur le mont Cassel en 1328. Philippe a ensuite rappelé au roi d'Angleterre qu'il lui devait l'hommage pour ses possessions en Guyenne. En effet, le roi d'Angleterre possède toujours une partie de l'Aquitaine, et il est donc vassal direct du roi de France. C'est chose faite à la cathédrale d'Amiens en 1329.

La vraie cause de l'antagonisme

L'hommage prêté par le souverain anglais au roi de France montre bien que le conflit de succession n'est qu'un prétexte pour la guerre. Edouard III souhaite juste conserver ses possessions en Aquitaine. Et lorsque Philippe voulut mettre la main sur le duché de Guyenne, dernier fief du roi d'Angleterre en France, Edouard III déclencha la guerre. A l'origine du conflit, il s'agissait surtout d'étendre le domaine royal, ou, pour Edouard, de maintenir ses positions. Philippe prend Bordeaux en 1337, il est bientôt appuyé par le comte de Flandre. Edouard III réagit tout de suite en mettant l'embargo sur l'exportation de la laine anglaise qui permet aux flamands de tirer leur richesse (les draps flamands sont vendus dans toute l'Europe). Bientôt, c'est une nouvelle révolte de la Flandre, les insurgés de Gand se rangent du côté du roi anglais. Puis, de Wetminster, Edouard défie publiquement Philippe.Quelques mois plus tard avec ses alliés flamands, Edouard prend publiquement le titre de roi de France. En 1339, premiers combats, Edouard ravage la campagne de Thiérache. La suite des opérations anglaises ne donne rien sur terre, mais sur mer, la flotte française de l'Écluse est écrasée. En 1340, les deux souverains signent une trêve, prolongée jusqu'en 1345.

La guerre de succession de Bretagne (1341 - 1364)

Dès 1341, un autre conflit va opposer indirectement Français et Anglais. Une guerre fait rage pour la succession au duché de Bretagne après la mort du duc Jean III. Cette guerre est aussi appelée « guerre des Deux-Jeanne » Deux clans s'affrontent :- Celui des partisans de Charles de Blois et de sa femme Jeanne de Penthièvre (nièce de Jean III), qui ont le soutien du roi de France Philippe VI.

- Celui de Jean de Montfort (frère de Jean III) et de son épouse Jeanne de Flandres, qui, après avoir pris possession de la quasi-totalité du duché, s'en alla quérir l'alliance d'Edouard III.

Le marasme français

La bataille de Crécy

En 1346, les hostilités reprennent entre Français et Anglais. Edouard III débarque dans le Cotentin, il envahit la Normandie et marche sur Paris. Impressionné par l'armée que vient de lever Philippe VI, il se replie sur la Somme et campe à Crécy pour reposer ses troupes et faire le plein de vivres. Mais le roi de France le poursuit avec opiniâtreté. Ce dernier s'arrête à Abbeville où des renforts lui parviennent. Le 26 août, l'armée anglaise, fraîchement reposée, attend les Français sur les hauteurs. Edouard III a organisé ses troupes habilement afin de les tenir prêtes à riposter à l'attaque de la cavalerie française : ses archers sont placés de telle façon que chaque groupe est couvert par un autre. Derrière eux, les chariots contenant la réserve de flèches ont été disposés en arc de cercle protégeant ainsi chevaux et cavaliers. Côté français, c'est l'anarchie. L'armée a quitté Abbeville tôt le matin ; très sûre de ses forces, elle pense venir à bout très facilement de l'ennemi et l'organisation laisse à désirer. Soudain, les Anglais sont en vue ! A cette annonce, le roi de France tente de rassembler ses troupes, en vain ; il est déjà trop tard. L'arrière-garde essayant de rejoindre l'avant-garde, le désordre est tel qu'on ne distingue même plus les bannières les unes des autres. Cependant, trois groupes se forment finalement : les arbalétriers génois, les hommes du comte d'Alençon et enfin les hommes du roi. Un violent orage éclate, rendant le terrain boueux et impraticable.Dans une telle situation, comment diable recharger les arbalètes ? Les hommes sont de plus fatigués de leur marche, rappelons qu'armes et carreaux pèsent jusqu'à 40kg. Néanmoins, les voici qui s'avancent. Ils sont reçus par de denses volées de flèches, si drues que « ce semblait neige », dira Froissart. Les hommes s'enfuient de tous côtés, gênant les soldats. Le roi est furieux. Ordre est donné aux cavaliers de tuer cette piétaille en fuite et d'attaquer ! Les chevaliers se battent bravement, certes, mais en pure perte. Le roi lui-même se jette dans la mêlée, et voit deux chevaux mourir sous lui. A la nuit tombante, tout est terminé, la victoire anglaise est aussi imprévue qu'éclatante.

L'armée a quitté Abbeville tôt le matin ; très sûre de ses forces, elle pense venir à bout très facilement de l'ennemi et l'organisation laisse à désirer. Soudain, les Anglais sont en vue ! A cette annonce, le roi de France tente de rassembler ses troupes, en vain ; il est déjà trop tard. L'arrière-garde essayant de rejoindre l'avant-garde, le désordre est tel qu'on ne distingue même plus les bannières les unes des autres. Cependant, trois groupes se forment finalement : les arbalétriers génois, les hommes du comte d'Alençon et enfin les hommes du roi. Un violent orage éclate, rendant le terrain boueux et impraticable.Dans une telle situation, comment diable recharger les arbalètes ? Les hommes sont de plus fatigués de leur marche, rappelons qu'armes et carreaux pèsent jusqu'à 40kg. Néanmoins, les voici qui s'avancent. Ils sont reçus par de denses volées de flèches, si drues que « ce semblait neige », dira Froissart. Les hommes s'enfuient de tous côtés, gênant les soldats. Le roi est furieux. Ordre est donné aux cavaliers de tuer cette piétaille en fuite et d'attaquer ! Les chevaliers se battent bravement, certes, mais en pure perte. Le roi lui-même se jette dans la mêlée, et voit deux chevaux mourir sous lui. A la nuit tombante, tout est terminé, la victoire anglaise est aussi imprévue qu'éclatante.Crécy en chiffres

- Forces en présence :

- France : 36 000 hommes dont 15 000 mercenaires génois (arbalétriers)

- Angleterre : 12 000 hommes dont 7 000 archers

- Pertes françaises :

- 11 princes dont Charles, comte d'Alençon, frère du roi et Jean de Luxembourg, roi de Bohème

- 1 250 chevaliers

- 15 000 hommes d'armes dont 6 000 Génois

- Flèches anglaises tirées :

- Plus de 500 000 !

La défaite de Crécy

Crécy marque un tournant dans la stratégie de guerre : les bombardes faisaient leur apparition pour la première fois dans une bataille rangée. Pas très efficace du fait de leur portée limitée, elles effrayèrent néanmoins les troupes françaises et leurs chevaux, contribuant ainsi au désordre affligeant de l'armée française. La chevalerie entre en déclin, les chevaliers sont battus par l'infanterie.(Bibliothèque nationale de France) La Grande Peste

En plus de la guerre, un terrible fléau, la peste, s'abattit sur la France et sur l'Europe tout entière. Venue d'Orient, plus précisément des hauts plateaux d'Iran, où elle existait à l'état endémique, elle fut propagée par un certain type de rat et se répandit comme une traînée de poudre en 1347. La raison essentielle de cette propagation fut la surpopulation des principaux pays d'Europe, ce qui, venant après de grandes disettes, accrut la vulnérabilité de la population. Les habitants des villes et les communautés religieuses, à cause de leur concentration, furent particulièrement touchés.La peste gagna l'Italie, le sud de la France, l'Espagne et atteignit en 1349 l'Allemagne, l'Europe centrale et l'Angleterre. On posa la question : qui était responsable de ce cataclysme ? Certains trouvèrent des boucs émissaires : les Juifs.LES POGROMSAccusés de répandre volontairement la contagion, ils furent massacrés ou brûlés part milliers; des bûchers furent élevés à Strasbourg, Mayence, Spire, Worms.Le pape en vint à menacer d'excommunication ceux qui persécutaient les Juifs. D'autres virent dans la peste le châtiment de Dieu et incitèrent à expier les fautes commises. Lorsqu'elle disparut vers le milieu du siècle, elle avait emporté un tiers de la population.La peste noire

La peste s'abattit sur la France en 1348, elle y est arrivée par les navires marchands venus d'Orient. Comme on ne connaissait pas les causes du mal, on ne soignait pas les malades et on n'ensevelissait pas les morts, ce qui favorisait la contagion.

Jean Le Bon

De nouvelles défaites

Après la prise de Crécy, Edouard vient mettre le siège devant Calais. Après des mois de sièges, six bourgeois de la ville, tête et pieds nus, en chemise et la corde au cou, se rendirent devant le roi d'Angleterre afin de remettre leurs vies et la clef de la ville entre ses mains. Ils parvinrent ainsi à éviter la destruction de Calais et eurent la vie sauve grâce à l'intervention de la reine Philippa de Hainaut. C'est un succès pour l'Angleterre, une tête de pont permanente est ainsi créée, destinée à demeurer anglaise jusqu'en 1558. En 1350, Philippe VI meurt, son fils Jean le Bon lui succède. Très vite, le nouveau roi doit faire face aux intrigues de Charles le Mauvais, le roi de Navarre, celui-ci n'hésite pas à comploter des assassinats et des alliances avec l'Angleterre. Jean II le Bonfinit par le capturer à Rouen, mais les partisans du roi de Navarre tiennent toujours la Normandie. Profitant de ce conflit, les Anglais lancent deux chevauchées :- L'une part de Bretagne sous Henri de Lancastre (futur roi d'Angleterre).

- L'autre part de Guyenne sous le fils du roi Edouard, le prince de Galles. Surnommé le Prince Noir en raison de son armure, il mène des expéditions sanglantes dans la campagne française. Les Anglais pillent les villages et les bourgs.

La bataille de Poitiers

Face aux chevauchées du Prince NoirJean le Bon ne peut réagir car il manque d'argent. Il réunit les états généraux en 1356 afin de lever une armée. Pour poursuivre les Anglais efficacement, il ne garde que les cavaliers, plus rapides. Le combat se déroulera au sud de Poitiers, sur un terrain accidenté et coupé de haies, Jean II le Bon décida que le combat se ferait à pied. Croyant à une fuite des Anglais, les Français s'engagent dans un chemin bordé de haies, devenant ainsi une proie facile pour les archers anglais. Par la suite, les deux corps de batailles s'engagent dans le désordre. La bataille tourne rapidement à l'avantage du Prince Noir. Sentant la défaite s'approcher, Jean le Bon décide d'envoyer ses trois fils aîné vers Chauvigny. Seul le cadet Philippe le Hardi (futur duc de Bourgogne), 14 ans, reste au côté de son père en lui recommandant ces célèbres paroles :« Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche ! »Mais le roi est rapidement cerné, et même capturé par l'ennemi. La défaite est désastreuse, dix ans après Crécy, le royaume est plongé dans la plus grave crise de son histoire. En l'absence du roi, les états généraux de langue d'oil (états du nord) se réunissent sans attendre et décident de libérer Charles le Mauvais dans l'espoir qu'il protège le pays dans la défaite. Mais le perfide Navarrais entre en contact avec les Anglais pour s'approprier de nouveaux fiefs.

Capture de Jean II le Bon

Emeutes urbaines et jacqueries

- Emeutes urbaines : Pendant ce temps à Paris, la bourgeoisie s'insurge contre la noblesse et le dauphin, le futur Charles V. Sous la conduite d' Étienne Marcel, prévôt des marchands (charge qui en faisait une sorte de maire de Paris), ils réclament l'abolition de certains privilèges et le contrôle des impôts. En fait, Etienne Marcel rêve de rendre sa ville autonome, à l'image de certaines villes flamandes ou italiennes. Un jour de 1358, il fait irruption dans la chambre du dauphin, faisant assassiner ses maréchaux devant lui. Le pauvre dauphin de 18 ans est infirme et incapable de porter une épée. Il est bientôt contraint de porter un chaperon aux couleurs rouge et bleu de la ville. Mais le dauphin parvient à s'échapper de façon rocambolesque, et fait bientôt le siège de Paris avec ses troupes. Alors qu'il s'apprêtait à donner les clefs de la ville à Charles le Mauvais, Etienne Marcel est assassiné.

- L'héritier du trône peut alors faire son entrée triomphale dans la capitale. Plus tard, il fera ériger la Bastille pour tenir en respect les turbulents Parisiens.

- La Jacquerie : Dans les campagnes, l'exaspération due à l'impopularité de la noblesse après la défaite de Poitiers et à la misère entraînée par la guerre et la peste provoqua une explosion.

- Les Jacques (du surnom de Jacques Bonhomme que les maîtres donnaient à leurs serviteurs) incendièrent les châteaux et menacèrent les seigneurs. La répression, notamment dans la région de Beauvais et de Meaux, fut terrible, et des milliers de paysans furent massacrés.

Assassinat d'Étienne Marcel

Le sursaut français

Le difficile relèvement de la France

Emprisonné dans la Tour de Londres, Jean le Bon a promis à son geôlier, Édouard III, une rançon de 4 millions d'écus d'or en échange de sa libération ainsi que toutes les possessions des Plantagenêt. Mais le dauphin Charles, auréolé de sa victoire face aux bourgeois parisiens, ne l'entend pas de cette oreille. Edouard III tente alors un nouveau débarquement visant à le faire sacrer à Reims. Epuisés par de longs sièges, les Anglais sont contraints de se retirer du territoire. Le traité de Brétigny est signé en 1360, les Anglais y gagnent de nouvelles possessions en France.Le roi Jean le Bon est libéré, mais il se rend prisonnier volontaire quelques mois plus tard : son fils Louis d'Anjou qui était utilisé comme otage s'était enfui pour rejoindre son épouse. Finalement Jean II meurt en captivité en 1364. Charles V, dit le Sage, monté sur le trône, fut l'artisan du relèvement de la France. Cultivé, collectionneur de manuscrits rares et d'œuvres d'art, aimant s'entourer d'écrivains, de peintres, de musiciens, il fit reconstruire le Louvre et y fonda la bibliothèque royale.Grand travailleur, il sut s'entourer de bons ministres. Grâce à un nouvel impôt sur le sel, la gabelle, il rétablit les finances de la couronne. Tirant avec intelligence les leçons de l'échec de Poitiers, il réorganisa l'armée : finies les cavalcades épiques des barons féodaux ! Désormais, une milice permanente procédant par opérations de guérilla plutôt que par meurtriers engagements frontaux formerait l'élément de base.

La naissance du franc

Après avoir payé une partie de sa rançon, Jean le Bon sort de captivité. En 1360, il crée le franc, pour commémorer sa libération (franc = affranchi). Cette monnaie vient compléter l'écu d'or de Saint Louis et la livre tournois en argent. La pièce de 1360 représente le roi à cheval, une seconde édition en 1365 représentera le roi à pied (le « franc à pied »).Bertrand du Guesclin, connétable de France

Bertrand du Guesclin est né près de Rennes en 1320. Mat de peau, presque noir, le bébé était paraît-il si laid que son père ne voulut le reconnaître. Bousculé, battu du fait de sa laideur, Bertrand rendit dès qu'il put coup sur coup. Un jour, l'enfant s'insurgea contre ses frères et renversa une longue table, une religieuse orientale le calma et lui prédit qu'il serait un jour le Chef des chefs et que les Lys s'inclineront devant lui. Plus tard, lors d'un tournoi où il a interdiction de participer, il défait tous ses adversaires, avant de refuser de combattre son père. Il se forgea ainsi une force de caractère et un corps d'athlète qui l'amènerait à la plus haute dignité du royaume après le roi. En effet, en 1370, Charles V remet à Bertrand du Guesclin l'épée de connétable de France (chef des armées).Jusqu'à cette date, le fier Breton était à la tête d'une bande de paysans qu'il avait entraînés lui-même à se battre selon les principes de la « guérilla » : la hache pendue au cou, il s'agissait d'harceler les Anglais, vils occupant de sa terre bretonne. Alors qu'Henri de Lancastre dirige une chevauchée en Bretagne, Bertrand s'illustre au cours de la défense de Rennes. Charles de Blois l'adoube chevalier en 1357. Dès lors, au cours du conflit de Succession de Bretagne, Du Guesclin se rangera à ses cotés face à Jean de Montfort.

Légende ou réalité

Une légende courait sur l'origine de la famille du Guesclin. Cela remonterait à Charlemagne, une flotte de nefs sarrasines, conduite par un roi nommé Acquin, aborda les côtes bretonnes et dévastèrent les environs. Charlemagne accourut en personne, et rejeta les envahisseurs à la mer. La panique fut telle que les Sarrasins abandonnèrent sur la plage tentes et matériel ; parmi tout cela il y avait un enfant, le propre fils d'Acquin. Charlemagne en fit son filleul et le baptisa. Il lui donna des précepteurs et en fit un chevalier auquel il octroya le château de Glay qui devint le fief de Sire Glay-Acquin. Nous ne sommes pas loin de Du Guesclin.Bertrand du Guesclin à la bataille de Cocherel (1364) Le connétable au service de son roi

En 1357, Du Guesclin est au service du roi Charles V. Il participe à toutes les batailles qui opposent les troupes royales aux Anglais et Navarrais. Il obtient sa première victoire à Cocherel (près d'Evreux), en 1364, en battant l'armée de Charles le Mauvais. Puis, c'est la même année, la défaite d'Auray pour la succession de la Bretagne. Il sera fait prisonnier, le roi s'empresse alors de payer sa rançon. Bertrand du Guesclin engage ensuite une lutte contre le fléau de l'époque : « les Grandes Compagnies » : des mercenaires sans emploi qui s'étaient rassemblés en Côte d'Or. Ces fameuses compagnies se livraient à des exactions en tout genre.Il fallut trouver une solution pour se débarrasser de ces pillards. Du Guesclin, qui était le seul homme à avoir suffisamment d'autorité pour les rassembler, les emmena avec lui pour combattre en Espagne. Le futur connétable avait en tête de mener la lutte contre Pierre le Cruel, allié des Anglais, qui disputait à son frère Henri de Trastamare le royaume de Castille.Du Guesclin réussit à conquérir la Castille mais il est capturé par le Prince Noir. Le roi paya de nouveau la rançon.Libéré, Du Guesclin parvient à vaincre son ennemi à la bataille de Montiel en 1369. Quant aux Grandes Compagnies, elles entrèrent peu à peu en décadence. De 1370 à 1380, en utilisant toujours une tactique, très personnelle, de harcèlement de l'adversaire en partant des places fortes prises et bien défendues, Du Guesclin va réussir à chasser les Anglais de presque la totalité du territoire français occupé (Aquitaine, Poitou, Normandie...). En 1380, il meurt au siège de Chateauneuf-de-Randon en Auvergne. Charles V le fit ensevelir, fait unique pour un homme qui n'est pas roi, dans la basilique royale de Saint-Denis, aux côtés des rois de France. Le roi, victime de maladie, ne tarda pas à le rejoindre.

Le titre de Dauphin

Au cours du règne de Jean le Bon, le Dauphiné est rattaché par donation à la couronne. Désormais l'héritier présomptif de la couronne recevra ce territoire et portera donc le titre de Dauphin. Le premier dauphin sera donc Charles V, par la suite, ce titre servira à désigner l'héritier du trône de France (généralement le fils aîné du roi).(Bibliothèque Nationale de France) De nouveaux troubles

Charles VI « le Bien Aimé » ou « le Fol »

Avant sa mort, Charles V avait supprimé les fouages (impôt perçu sur chaque foyer), privant ainsi la monarchie de ressources. A sa mort, son fils Charles VI n'a que douze ans. Ce sont ses oncles, les ducs d'Anjou, de Berry, de Bourgogne et de Bourbon qui gouvernent le royaume. Profitant de leur situation, ils dilapident les ressources du royaume et décident d'instaurer de nouveaux impôts pour leur profit personnel.En 1383, c'est la révolte des « Maillotins » : des parisiens armés de maillets descendent dans la rue pour manifester leur mécontentement. En 1388, Charles VI prend en main les affaires du royaume, il chasse ses oncles et rappelle les anciens conseillers de son père, que les princes appellent les « Marmousets ». Pour ses sujets, Charles VI devient « le Bien Aimé ». En 1392, le destin de ce roi va littéralement changé. En traversant la forêt du Mans, lors d'une expédition contre le duc de Bretagne, le roi prend les membres de sa suite pour ses ennemis et les attaque en brandissant l'épée. Six chevaliers sont tués avant qu'on ait pu le maîtriser. La brutale folie du roi s'aggrave l'année suivante. Les sujets du royaume craignent un retour des oncles de Charles VI au pouvoir. Mais à travers ses crises de folie, le roi retrouve des accès de lucidité et gouverne avec sagesse. Personne n'ose alors placer le roi sous tutelle.

Folie de Charles VI

Armagnacs contre Bourguignons

Dès 1392, la reine Isabeau de Bavièrepréside un conseil de Régence mouvementé. Deux factions s'affrontent alors, aboutissant à une grave guerre civile :- Le parti d'Orléans (plus tard appelé Armagnacs) du frère de Charles VI : Louis d'Orléans (grand-père du futur Louis XII).

- Le parti Bourguignon du puissant oncle de Charles VI : Philippe le Hardi. Duc de Bourgogne, Philippe a hérité de l'apanage confié par son père Jean le Bon, il obtient la Flandre grâce à son mariage. A la tête d'un immense royaume, ses descendants se détacheront peu à peu du royaume de France.

Pendant ce temps, la France esquisse un rapprochement avec l'Angleterre. Le roi d'Angleterre, Richard II épouse la fille de Charles VI. Les deux souverains se rencontrent sans parvenir à des conditions de paix. En 1399, Richard II est renversé par Henri de Lancastre, c'est la fin des tentatives de pacification entre les deux royaumes.

La rivalité ne cesse de croître entre Louis d'Orléans, qui est à la tête de l'armée française, et le nouveau duc de Bourgogne, Jean Sans Peur.

Ce dernier fait assassiner Louis d'Orléans en 1407, dans le quartier du Marais à Paris. Cet assassinat marque le début de la guerre civile. Le fils de la victime, Charles d'Orléans, demande l'appui à son beau-père Bernard VII, comte d'Armagnac (d'où l'appellation de la faction). Armagnacs et Bourguignons se disputent les places et ressources du royaume, n'hésitant pas à faire appel à l'Angleterre. Jean Sans Peur parvient bientôt à dominer Paris. Très populaire le duc bénéficie de l'appui de l'Université et d'une remuante corporation de bouchers, dirigé par Simon Caboche. Ces derniers obtiennent en 1413, une grande réforme administrative : l'ordonnance cabochienne. Mais les troubles persistants inquiètent la bourgeoisie parisienne, qui se rapproche des Armagnacs. Le comte Bernard VII se rend maître de Paris et se fait nommer connétable par la reine Isabeau de Bavière.

Les ducs de BourgogneLa bataille d'Azincourt

Les querelles fratricides qui balayent la France n'ont pas échappés au nouveau roi d'Angleterre, Henri V de Lancastre. Ce dernier en profite pour relancer la guerre, il débarque avec ses troupes en Normandie. Henri V est le fils d'Henri IV, l'usurpateur qui a fait assassiner Richard II, l'héritier des Plantagenets. Il souhaite revoir les ambitions anglaises sur la couronne française, et à défaut, regagner une partie du continent perdue grâce aux campagnes de Bertrand du Guesclin. Sitôt débarqué en France, le souverain anglais va se réfugier à Calais.L'armée française s'organise autour des Armagnacs. Une fois encore, ils possèdent l'avantage numérique, mais malgré les défaites de Crécy et de Poitiers, la chevalerie française n'a rien perdu de son arrogance. En dépit des conseils du duc de Berry, les Français décident d'attaquer les Anglais dans un passage étroit, où il est impossible de se déployer.Déjà fatigués par la longue nuit d'attente sous la pluie, les chevaliers chargent avec le soleil dans les yeux. Avec leurs lourdes cuirasses, ils peinent à se déplacer et sont accueillis par une volée de flèches anglaises. Des piétons anglais viennent bientôt aux pieds des chevaliers en les frappant avec masses et épées. Les prisonniers sont égorgés. Azincourt est l'une des plus meurtrières batailles du Moyen Âge avec 10 000 pertes côté français.Une fois de plus, de nombreux barons français sont tués, Charles d'Orléans, neveu du roi et père du futur Louis XII est capturé et demeurera 25 ans en Angleterre. La chevalerie française qui demeurait l'élite du royaume pendant deux siècles entre en déclin. Ses vertus ancestrales comme le courage, la foi et le sacrifice sont balayés par la stratégie militaire. Une fois de plus une poignée d'infanterie a défait une horde de chevaliers.

Bataille d'Azincourt

La guerre civile

L'inaction du clan des Armagnacs, toujours au pouvoir, incite Henri V à élargir ses projets. Il débarque en Normandie et organise une conquête méthodique. En 1417, Jean Sans Peur et Isabeau de Bavière installe à Troyes, un gouvernement rival de celui du dauphin. A Paris, les Armagnacs ne s'imposent que par la terreur. En 1418, une violente émeute les chasse de la ville. Le comte Bernard VII et les siens sont froidement massacrés. La nuit du 20 août, les pillages et les massacres se poursuivent. On compte plus de dix mille morts. Le prévôt de Paris rentre dans la chambre du dauphin (le futur Charles VII), organisant sa fuite à cheval. Âgé de 15 ans, le dauphin part se réfugier à Bourges dans le duché de Berry qu'il a hérité de son grand-oncle.C'est un triomphe pour Jean Sans Peur et ses alliés anglais. Le duc de Bourgogne manœuvre à sa guise le roi Charles VI et sa reine Isabeau de Bavière. Ayant fait alliance avec les Anglais pour son intérêt personnel, Jean Sans Peur en vient cependant à s'interroger au vue de l'invasion anglaise sur le territoire national. Il souhaite faire une ultime tentative de réconciliation avec le dauphin. Les deux partis semblent disposés à mettre fin à leur rivalité qui ne sert que les intérêts anglais. Une entrevue a lieu sur le pont de Montereau en 1419, Jean Sans Peur s'y rend sans protection.C'est alors qu'un conseiller du dauphin, Tanguy du Châtel lui porte un coup de hache au visage, Jean Sans Peur est roué de coups puis assassiné. Naturellement, le meurtre horrifie le pays et ranime la querelle entre Armagnacs et Bourguignons. Charles VI se laisse convaincre par les Anglais de déshériter son fils et signe l'ignominieux traité de Troyes (1420). La fille de Charles VI est promise au roi d'Angleterre qui devient le successeur au trône de France. Il fait une entrée triomphale à Paris aux cotés de Charles VI. Il semble bientôt qu'un roi anglais régnera sur le royaume de France !L'assassinat de Jean Sans Peur

La réconciliation entre Armagnacs et Bourguignons aurait du constituer le relèvement français. Mais il n'en est rien, l'assassinat de Jean Sans Peur plonge le pays dans ses heures les plus noires.Accèder à l'article suivant : Jeanne d'Arc votre commentaire

votre commentaire

-

Le meunier et le boulanger

Le meunier

Un meunier est une personne qui moud la farine à l'aide de deux meules en pierre qui fonctionnent avec la force du vent ou de l'eau. Le meunier vit assez pauvrement, le travail est très rude. Même sous le soleil tapant, la neige, la pluie ou la grêle, le meunier travaille beaucoup. Il doit : entretenir le mécanisme, démonter et nettoyer les meules, régler la quantité des graines versées entre les deux meules. Sans meunier plusieurs métiers n'existeraient pas : le boulanger, le marchand...

Le boulanger

Un boulanger est une personne qui fabrique du pain. Au Moyen-Âge, le pain était souvent acheté par les pauvres. La cuisson du pain se fait à l'intérieur d'un four ovale. L'intérieur du four est fait, en général, en terre cuite. Dans la campagne, les fours sont fait en dalle de pierre. Les boulangers gardent tout l'argent qu'ils gagnent grâce à leurs ventes afin d'acheter des habits et de la nourriture. Les femmes des boulanger aidaient souvent les hommes.

Ces métiers d'alimentation sont les premiers à s'organiser parce qu'ils jouent un rôle très important dans les villes qui s'agrandissent. Il semble qu'a chaque fois qu'un nouveau village se créait, on édifiait une chapelle et un four.

Les cuissons et la gestion des redevances étaient confiées au fournier

Texte de la page

La place Panetière en 1835, par V. Daunay.

© Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis / E. Jacquot.

Coupe stratigraphique des maisons fouillées rue de la Boulangerie. Au travers des strates rouges et noires (terre rubéfiée et charbon), on devine la présence des fours de boulangers médiévaux.

© UASD / O. Meyer.La rue de la Boulangerie doit probablement son nom aux nombreux boulangers qui y étaient installés pendant le Moyen Âge. Leur activité a laissé des traces archéologiques formées des sols de boutiques recouverts des rejets de curage de fours à pain.En 1411, le Livre vert de Saint-Denis réglemente les modes de fabrication et de commercialisation du pain. Les boulangers habitant Saint-Denis peuvent exercer leur métier avec la permission du Grand Panetier de l'abbaye.

Propriétaires de leurs fours à cuire le pain, ils sont pourtant tributaires des moulins banaux de l'abbaye pour se procurer la farine. Le pain, destiné aux habitants et aux taverniers de la ville, peut être vendu dans les maisons, les ouvroirs ouvroir

------------------------------------------------------

une boutique ou "à fenêtre". Lors de visites-surprises, le Grand Panetier, accompagné de son sergent, vérifie la qualité du pain.

Boulanger au travail. Missel Franciscain du XVe siècle

© Bibliothèque municipale de Lyon (Ms 514, f. 6v)

Boulanger devant son four. Livre d'heures des XVe - XVIe siècles, attribué à Jean Bourdichon

© Bibliothèque municipale de Lyon (Ms 5141, f. 11v-12).

Boulanger devant son four. Livre d'heures des XVe - XVIe siècles © Bibliothèque municipale de Lyon (Ms 5997, f. 7v-8).

Boulanger et boulangère devant leur four. Livre d'heures à l'usage de Châlon, de Guillaume II Leroy, début XVIe siècle

© Bibliothèque municipale de Lyon (Ms 6881, f. 12).Le Livre vert distingue le pain cuit à Saint-Denis du pain produit aux environs de la ville. La vente de ce dernier est autorisée sur deux places uniquement : la Panetière, devant la basilique, deux jours par semaine (le vendredi et le dimanche) etle Pain de Paris, dans le quartier Saint-Marcel, les autres jours. Sur la Panetière, ces boulangers "estranges" ou "de hors" disposent d'étaux dont les plus petits mesurent à peine 50 cm2. Ce pain "forain" est réservé au seul usage domestique et ne peut être revendu. Il est également dit que les pains qui n'ont pas trouvé preneur avant l'heure des vêpres ne peuvent pas être conservés dans la ville pendant la nuit ; il est interdit de les présenter à nouveau à la vente le lendemain, sous peine d'amende ou de confiscation par le Grand Panetier.

Les talmeliers

Talmelier serait l'ancien nom des boulangers français. Deux hypothèses quant à l'origine du nom : le talmelier dériverait de tamiser, ou bien de taler qui signifiait battre (idée de pétrissage) et boulanger apparaît plus tardivement vers la fin du 12 ème siècle.

Au Moyen-Âge, pratiquement toutes les céréales étaient panifiées (orge, avoine, épeautre, seigle). Le froment, céréale fragile était tout à fait minoritaire.

SOURCES : http://www.culture.gouv.fr/fr/arcnat/saint-denis/fr/2_7_boulanger.htm

votre commentaire

votre commentaire

-

Les activités du forgeron :

- Ferrage des chevaux, et donc fabrication des fers.

- Fabrication des cerclages de roues des charrettes.

- Fabrication des cercles pour le tonnelier, serrures et quincaillerie.

- Fabrication des divers araires, ainsi que tous les outils des champs : faux, faucilles, râteaux, houes...

- Fabrication des divers outils pour le jardin : pelle, pioche, fousou, bêches fourches...

- Crémaillères, broches, tisonniers, moines.

- Fabrication des enseignes en fer forgé et des éléments de mobilier : lit, pieds, bougeoirs...

Il utilisait plusieurs métaux. Les trois métaux les plus importants le fer, l'acier, le plomb. Les outils qu'utilisait le forgerons sont : le marteau, la tenaille et la gouge.

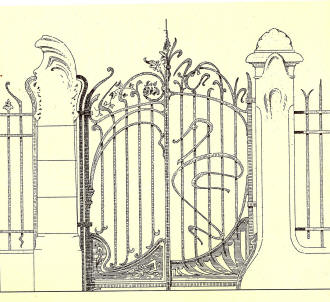

Je viens de découvrir le BLOG d'un super ARTISTE FERRONNIER D'ART - FORGERON... un VERITABLE ARTISTE...

sources :

http://www.20th.ch/historique.htm

http://www.20th.ch/ferronnerie_art_nouveau.htm

Historique du projet Schulé Métal

Ayant une formation de base de dessinateur en bâtiment, puis dessinateur serrurier constructeur, j'ai travaillé plusieurs années dans la construction métallique comme dessinateur.

Durant cette période, j'ai aussi travaillé un peu à l'atelier, et à la pose sur les chantiers.

Bien que n'ayant jamais vraiment appris à souder, je me suis formé sur le tas, et j'ai suivi des cours de soudure par la suite

C'est lors du gros chantier de la maison familiale, où j'ai réalisé seul plusieurs ouvrages métalliques, que le goût du travail manuel du métal m'est venu.

Comme le bâtiment était ancien, lors de la rénovation, j'ai eu à coeur d'utiliser de la ferronnerie d'époque (en particulier en ce qui concerne les balustrades), afin que cela reste en harmonie avec la bâtisse.

J'ai donc rénové et adapté divers éléments anciens, mais aussi construit à neuf: barrières, vitrines, vitrages ...

Par la suite, fin 2005, je suis tombé par hasard sur une rouleuse de ferblantier, c'est en faisant des essais, et en

"m'amusant" avec cette machine, que j'ai découvert le potentiel créatif de la tôle cintrée, et je me suis intéressé au travail de la tôle acier: en particulier en ce qui concerne le mobilier design.

Fin 2008, je décide de me mettre à mon compte pour réaliser divers travaux en acier: serrurerie, mais aussi décoration, design et sculpture.

Art Nouveau - Explication

Historique:

l'on peut dater la période du style Art nouveau de ~1890 à 1914, le style Art nouveau, qui selon les pays se nomme Jugendstil, Tiffany, ou Modern Style.Au début du19ème siècle, la mode était (déjà !) aux formes classiques: l'on s'inspirait de l'architecture de l'antiquité grecque ou romaine par exemple, il y avait aussi des copies, et l'on s'inspirait de l'art antique, parallèlement à cela, le style Néo gothique s'est développé, sans toutefois supplanter complètement les styles classiques, le style néo gothique à mûri en partie en réaction à la "lourdeur" des styles anciens, sa base idéologique était le "romantisme" qui s'est développé aussi en réaction à un classicisme trop rigide.

Le néo gothique s'inspire des épopées chevaleresques du moyen age, et reprend les canons stylistiques de l'art des cathédrales: rosaces, ogives, constructions fines et en hauteur. L'apogée du néo gothique, se situe vers le milieu du 19ème.

l'on s'est donc intéressé au patrimoine de cathédrales d'époque gothique, et a partir du milieu du 19ème siècle, l'on peut citer l'architecte Viollet le duc, qui s'est occupé de nombreuses restaurations, et même si il a commis quelques excès stylistiques dans ses travaux, et dans son romantisme "béat", il fût un théoricien qui inspira d'une certaine manière le mouvement Art nouveauLe mouvement Art nouveau en lui même commence au début des années 1890, c'est un mouvement qui est né en réaction a un historicisme ambiant pesant (cela veut dire que l'on glorifiait les formes et l'art du passé) car depuis la renaissance, l'on avait pas inventé de style révolutionnairement nouveau, et l'on a souvent "pompé" et imité les styles anciens (le style néo gothique étant dans la même dynamique)

l'on pourrait dire que le néo gothique a fait la transition entre le classicisme et l'Art nouveau, car même si il copiait le moyen age sans vraiment de création pure, ce qui faisait la différence avec les mouvements antérieurs, c'était l'idéologie:Entre autre le romantisme (quelque chose de difficile à expliquer pour moi !): une sorte de mouvement de nature poétique, en réaction a un rationalisme philosophique trop rigide

l'on pourrait qualifier de mouvement Art nouveau, de "hippie", car il prônait une sorte de retour à la nature (c'est dans cet esprit que la communauté Monte Verita c'est développée au début du 20ème siècle)

il s'intéressait à la nature, aux arbres, aux insectes, aux fleurs (dont on retrouve les formes dans les constructions), bref du design organique ou bio morphe avant l'heure.

Le style Art Nouveau s'est parallèlement développé

simultanément dans plusieurs pays avec la même idéologie de base, quelque gimmicks stylistiques en commun, mais avec un style propre à chacun des créateursLa France, avec le plus emblématique: Hector Guimard, mondialement connu pour ses bouches de métro. L'école de Nancy, avec des architectes, mais aussi verriers et menuisiers: Majorelle, Daum, Gallé.

La Belgique, avec Horta et Van de Velde

La sécession Viennoise, le Jugendstil en Allemagne, le style Sapin en Suisse (et plus particulièrement à la Chaux-de-Fonds)dans les pays Anglo-saxons, le style Arts and Crafts, le Style Tiffany, et sans oublier le génial Antoni Gaudi en Espagne

La période du style Art nouveau est assez courte, avant 1890 il y a certes quelques créations audacieuses, mais leur formes sont plus "gothiques" que "naturalistes",

l'apogée, est vers 1900, (d'ailleurs l'on nomme aussi l'Art nouveau, style 1900)

la première ligne du métropolitain parisien qui sera inaugurée pour l'exposition universelle de 1900 en sera le symbole, avec la ferronnerie Guimard.la fin du style Art nouveau se situe au début de la première guerre mondiale, dans les années 1910 l'Art nouveau perd de sa "folie" est devient plus sobre, plus épuré, l'on retrouve plus de lignes droites, de motifs géométriques, et l'on abandonne petit à petit les motifs asymétriques.

tout cela préfigurant l'Art déco: débutant officiellement avec l'exposition des arts décoratifs de 1925 (mais dont la période se situe entre 1920 et 40)

La ferronnerie:il faut distinguer les pièces de fonderie qui était produites de manière semi industrielles pour des éléments répétitifs ou des commandes spéciales, des ferronneries forgées à la main.

Pour les immeubles prestigieux, les éléments métalliques étaient esquissés de manière assez précise par les architectes, à la charge des serruriers de les réaliser d'après ces dessins, pour des constructions plus modestes, c'était directement les serruriers qui réalisaient les dessins, s'inspirant et adaptant des modèles que l'on pouvait trouver dans des revues spécialisées.

le "vrai" style Art nouveau est rare, cela s'explique qu'après une longue période d'architecture néo-classique, ce style était très moderne, donc dérangeant, mais il est souvent plus marqué dans la ferronnerie que dans la maçonnerie: lorsque l'on regarde un bâtiment ancien de style intemporel, c'est souvent la ferronnerie qui trahi l'époque de la construction, car au niveau technique, l'on peut se permettre plus d'audace avec le métal, tout en restant discret

Beaucoup de bâtiments ont une ferronnerie d'apparence classique, mais lorsqu'on les regarde de prés, il y a un petit détail qui trahi l' appartenance à l'époque Art nouveau

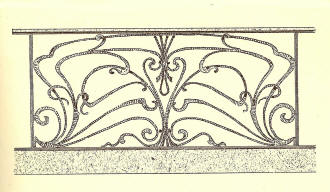

C'est pourquoi en ferronnerie, même si certains éléments sont clairement identifiés au mouvement Art nouveau, le reste: si c'est une balustrade par exemple, est de facture classique, avec des volutes géométriques régulières.

Donc, cela fait plaisir, lorsque l'on trouve un élément dont l'ensemble a un style nouille harmonieux (le style "nouille" est le nom donné au style Art nouveau par ses détracteurs, a cause des volutes anarchiques et entrelacées de certaines pièces)C'est pourquoi la belle ferronnerie Art nouveau peut se collectionner pour sa forme, indépendamment de son utilisation

Johan SchuléPour en savoir plus: Lien Wiki Art nouveau

Le site très documenté d'un passionné de l'Art nouveau

l

liste des pièces Art nouveau disponibles:

vous avez peut-être déjà vu certaines pièces sur des autres pages, j'ai regroupé

ici, des pièces de toute sorte ayant en commun un beau style 1900

me contacter pour une question, ou une demande de prix

Art Nouveau N° 1 Paire de beaux motifs art nouveau symétriques forgés. Style très pur, acier épaisseur

5mm, longueur totale 78cm. L'on peut éventuellement fabriquer une suspension

d'enseigne avec (mais le marquage en creux n'est que d'un côté)

Art Nouveau N° 2 jolie grille de porte allongée en fonte d'époque Art nouveau, avec joli décor floral, l'encadrement est de section 16x8, la grille est légèrement voilée, mais non fendue

Art Nouveau N° 3 superbe paire de grilles en fonte, d'époque, et de style Art Nouveau très pur, peinture rouge. l'encadrement est de section 15x8, complètes et non fendues largeur 300mm, hauteur 900mm. VENDU

Art Nouveau N° 4 paire de grilles en fonte, d'époque, idem que la photo précédente (les grilles rouges), ces grilles n'ont pas de peinture, une pièce dont une partie de l'encadrement manquait à été rénovée, comme elles sont identiques aux grilles rouges, l'on pourrait utiliser les 4pièces pour construire quelque chose VENDU

Art Nouveau N° 5 petite grille de style Art nouveau sobre, les volutes sont forgées à chaud largeur 325mm, hauteur 750mm. l'encadrement est de section 12x12

Art nouveau N° 6 Portail 2 vantaux, de style et d'époque Art Nouveau vers 1900, il est rare de trouver

de la ferronnerie avec un "vrai" style Art Nouveau, largeur 167cm.

Mesures:

largeur du cadre 167cm, hauteur des montants latéraux 132cm, hauteur des montants

centraux 149cm.

Construction - état:

montants latéraux fer carré 20x20mm, barreaux 14x14mm. & 14x8mm, filières plat 25x6

montants centraux cornières 30x30x6, non tordu, mais certaines pièces rongées par la rouille sont a changer, dont les 2 filières du bas en plat 25x6, le bas de certains barreaux, ainsi que les montants centraux en cornières 30x30x6, les ornements du haut en tôle sont un peu piqués par la rouille, mais ne nécessitent pas un remplacement.

Il est rare de trouver des pièces de beau style 1900.

Art nouveau N° 7 garde corps de pur style Art Nouveau, avec de très belles feuilles forgées, l'on peut utiliser

cette pièce pour en faire un élément décoratif, potence ou autre largeur 1180mm. hauteur 330mm. utilisable pour un vide de maçonnerie de 110 à 120cm.

Art nouveau N° 8

bâti de machine en fonte: essoreuse, laminoir ...? très beau décor

de style Art Nouveau, belle patine rouille, transformable en pied

de table ou autre

Art Nouveau N°9 Belle grille en fer forgé, d'époque et de style Art Nouveau format 775x1010mm, encadrement en plat de 16x8, barreaux torsadés en carré de 12x12, construction entièrement rivetée, en bon état, non tordu RECYCLÉ

Retour sommaire ferronnerie ancienne

il est possible construire des éléments de style Art nouveau, en

s'inspirant des dessins d'époque: l'on peut redessiner des motifs

sur un logiciel DAO, afin d'obtenir des fichiers transférables sur

des machines de découpe CNC.

votre commentaire

votre commentaire

-

L'histoire du talon haut

Il y a deux types de femmes dans le monde: celles qui avancent leur poitrine rebondie et celles qui ont des jambes. Je préfère me référer aux secondes (on ne peut pas tout avoir!) et m'élancer à talons perdus dans le monde, en défiant parfois les lois de l'apesanteur.

Mais d'où vient le talon? Il est dit qu'il est né dans l'ancienne Egypte où les bouchers portaient des talons pour éviter le sang au sol… Charmante vision! Les cavaliers mongols mettaient des talons à leurs bottes pour mieux tenir dans leurs étriers.

Au XVIIème siècle, tous les nobles s’avancent en vacillant sur des talons d’au moins 12 cm, en signe de distinction sociale. Même les hommes en portent malgré l’inconfort : leur poids pousse le pied vers l’avant et, ce qui n’arrange rien, la chaussure gauche n’est pas conçue différemment de la droite. Ils marchent donc en canard ! Si le talon haut donne aux femmes une démarche ondulante parfois maladroite, il oblige ces messieurs à se dandiner. Pour éviter de tomber, beaucoup s’aident de cannes qui leur servent d’appui. Mais peu importe la démarche. A leurs yeux, elle est royale car elle les propulse au sommet.

Largement portées du XVè au XVIIIè siècle, les chaussures à talons compensés avaient alors un rôle pratique à défaut d’une fonction esthétique. Elles permettaient en effet de protéger les vêtements des projections de boue et des déchets jonchant le sol.

A la Renaissance et plus particulièrement à Venise, ces chaussures étaient notamment portées par les courtisanes, et étaient surélevées grâce à des plateformes en bois. Elles sont apparues quelques années plus tard comme un accessoire de mode et un outil pour afficher son statut social. Appelées alors « chopines », ces chaussures disposaient d’un talon dont la hauteur pouvait mesurer jusqu’à 60 cm. Les femmes élégantes de l’époque utilisaient ainsi cet artifice pour afficher l’importance de leur statut.

Le XVIIe Siècle

Les femmes européennes déambulaient avec les talons hautes de 5 pouces et elles se servaient de cannes. Parce que la classe ouvrière ne pouvait pas porter les chaussures non pratiques, les talons représentaient le luxe et privilège.

En 1660, Louis XIV a porté des chaussures à talons rouges. Dans le XVIIe et le XVIIIe siècle, le talon rouge et la décoration dentelle argent était le style Rococo. Ce style a représentait la classe privilège.

Bottier France XIXè siècle

1925

André Perugia, 1931

- Talon abattu : talon évasé vers le haut, créant un profil en surplomb ;

- kitten heel : petits talons aiguille d'une hauteur comprise entre 3,5 et 5 centimètres ;

- Talon aiguille : talon haut, de plus de 7 cm, et très effilé vers le bas. Il peut atteindre des hauteurs de 15 cm ;

- Talon baraquette : talon plat et débordant à gorge rectiligne ;

- Talon bas ou talon plat : talon de faible hauteur dont les faces supérieures et inférieures sont parallèles ;

- Talon bobine : talon haut creusé sur son pourtour et évasé vers le bas ;

- Talon bottier ou talon rainuré : talon haut et large fait de lamelles de cuir superposées ou donnant cet aspect ;

- Talon chiquet : talon très plat constitué d’une unique lamelle de cuir. Ce type de talon se trouve souvent sur des ballerines par exemple ;

- Talon collant : talon dont le pourtour est au même niveau que celui de la chaussure ;

- Talon compensé ou semelle compensée : talon qui se prolonge sous la cambrure pour se raccorder à la semelle.

- Parfois appelé talon plein ou talon wedge ;

- Talon crayon ou talon stiletto : talon aiguille très haut qui reste fin jusqu'à la semelle ;

- Talon cubain ou talon quille : talon large, de hauteur moyenne, dont les profils sont rectilignes et dont l’arrière est en pente légère vers l’avant ;

- Talon débordant : talon dont le pourtour est en saillie par rapport à celui de la chaussure ;

- Talon en talus : talon évasé vers le bas et dont la surface au sol est plus grande que la surface d’emboîtage (inverse du talon abattu) ;

- Talon français : talon plat à gorge incurvée et dont l’arrière est en pente vers l’avant ;

- Talon haut ;

- Talon italien : talon haut collant et abattu sur toutes ses faces ;

- Talon Louis XV : talon haut de profil concave et au surplomb très accentué ;

- Talon recouvert : talon dont le revêtement extérieur est le même que celui de la chaussure ;

- Talon semi-compensé : talon compensé dont la surface inférieure sous la cambrure est légèrement creusée.

Note : une talonnette est une demi-semelle se plaçant à l'intérieur de la chaussure

SOURCES :

SUPER BLOG

- http://www.folles-de-manolo.com/Talons.html

LIEN SUPERBE

HISTOIRE DE LA CHAUSSURE de ROMANS, chaussure française

http://www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=1697

1 commentaire

1 commentaire

-

Montcalm en pourparlers avec des IndiensLa Nouvelle-France (1534-1760)

L'implantation du français

au Canada

Plan du présent article

1. Les débuts de la colonisation en Amérique

Jacques Cartier

Samuel de Champlain

L'organisation de la Nouvelle-France

2. Le peuplement et la population

Les provinces françaises d'origine

Les origines sociales

Une colonie militaire

Les «filles du roy»

La qualité des émigrants

Les coureurs des bois

Les esclaves

3. Les autochtones (Indiens)

Des alliés incontournables

La religion chrétienne

La multitude des langues

Le métissage

La politique française d'assimilation

Les interprètes

L'art d'haranguer les «Sauvages»

Le prix des alliances indiennes4. L'implantation du français au Canada

Les français régionaux importés de France

Les causes de l'unification linguistique

La langue de l'Église5. Le français parlé au Canada

Un français similaire à celui de la France

Des divergences dans le vocabulaire

Les influences amérindiennes6. L'éducation au Canada

Les petites écoles

Les grandes écoles

La qualité de l'instruction7. La croissance démographique

Le déficit démographique

La population résidente temporaire

Une population restreinte

Les moyens de la politiqueL'origine du nom de «Nouvelle-France» serait attribuée aux frères Giovanni et Girolamo da Verrazzano. En 1524, alors qu'ils exploraient les côtes septentrionales de l'Amérique pour le compte du roi de France, François Ier, les Verrazzano utilisèrent les mots Francesca (en hommage à François Ier) et Nova Gallia («Nouvelle-Gaule») pour désigner la région s'étendant de Terre-Neuve à la Nouvelle-Angleterre. D'autres explorateurs utilisèrent les termes Nova Francia, Nova Franza, Nouvelle-France ou New France. Mais c'est Samuel de Champlain qui inscrira définitivement «Nouvelle-France» (plus précisément «Novvelle France») sur une carte dessinée en 1607 et représentant l'Acadie à partir de La Hève jusqu'au sud du Cape Cod; par la suite, toutes les cartes utiliseront le terme «Nouvelle-France». Marc Lescarbot, compagnon de Champlain à Port-Royal (Acadie), emploiera lui aussi le même terme dans le titre de son ouvrage publié en 1609 et intitulé Histoire de la Nouvelle-France.

1 Les débuts de la colonisation en Amérique

La période de la Nouvelle-France s'étendit de 1534 à 1760. C'était une période où les grands puissances européennes découvraient d'autres mondes afin d'exploiter de nouvelles richesses.

1.1 Jacques Cartier

Jaloux des richesses que l'Espagne et le Portugal retiraient de leurs colonies, François 1er nomma Jacques Cartier (1491-1557) à la tête d'une première expédition en 1534. Ce dernier devait découvrir de nouveaux territoires et fonder éventuellement un empire colonial. Lors de son premier voyage, Cartier planta à Gaspé, le 24 juillet 1534, une croix avec un écusson portant des fleurs de lys et, au-dessus, une inscription en français avec de grosses lettres: «VIVE LE ROY DE FRANCE». Lors de son second voyage (1535-1536), Cartier planta une autre croix à Stadaconé (près de Québec) avec cette inscription latine: «Franciscus primus Dei gratia Francorum rex regnat» (''François premier, par la grâce de Dieu, roi des Français, règne''), cette dernière inscription pouvant être lue par tout Européen de passage. Ensuite, il enleva le chef Donnacona, s’assurant ainsi d’avoir un témoin oculaire qui pourra raconter cette histoire à François 1er. Bien que ces découvertes soient inestimables, les voyages de Cartier au Canada (1534, 1535-1536, 1541-1542) se soldèrent, au point de vue de la colonisation, par des échecs, car au début du XVIIe siècle aucun Français n'était encore installé sur le territoire de la Nouvelle-France.

Même si le navigateur français a échoué à fonder un établissement au Canada, il donna à la France des droits sur le territoire. Au plan linguistique, les voyages de Cartier contribuèrent à fixer très tôt la toponymie de l'est du Canada: les noms de lieu sont depuis cette époque ou français ou amérindiens. Cartier aura eu le mérite d'établir les bases de la cartographie canadienne et d'avoir découvert le grand axe fluvial – le Saint-Laurent – grâce auquel la Nouvelle-France pourra recouvrir, pour un temps, les trois quarts du continent nord-américain. En Acadie, certains toponymes français à l'origine deviendront plus tard anglais, soit après le traité d'Utrecht de 1713.

Au sens strict, Jacques Cartier n'est pas le découvreur du Canada actuel, puisqu'il n'a pas parcouru le Nouveau-Brunswick, ni la Nouvelle-Écosse ni l'île du Prince-Édouard. En fait, Cartier fut le découvreur de la vallée du Saint-Laurent; il appellera le fleuve «rivière du Canada». Lors de ses voyages dans la vallée du Saint-Laurent, Cartier avait rencontré ceux que les anthropologues désigneront par les «Iroquoiens du Saint-Laurent» (ou «Iroquoiens laurentiens»), notamment à Stadaconé (Québec) et à Hochelaga (Montréal). Rappelons que c'est à Jacques Cartier qu'on doit le nom de Canada au pays: en entendant le mot iroquoien kana:ta, qui signifie «ville» ou «village», il crut que le terme désignait le pays tout entier. Cartier est l'auteur du premier Glossaire sur les langues amérindiennes au Canada; il est en annexe dans le Brief recit de la navigation faicte es ysles de Canada.

1.2 Samuel de Champlain

Samuel de Champlain (1580-1635) fonda Québec en 1608, mais sur l'emplacement de Stadaconé il ne restait plus aucun des villages mentionnés par Cartier et, au lieu des Iroquoiens, il ne trouva que quelques rares bandes de chasseurs montagnais. C'est que, entre 1580 et 1590, les Iroquoiens avaient disparu en tant que peuples distincts, mais leurs descendants avaient rejoint divers groupes voisins, tant de langue iroquoienne que de langue algonquienne. Dès 1609, sur rapport de Champlain, Henri IV donna à la colonie le nom de Nouvelle-France. Champlain tenta d'établir des colons et devint lieutenant-gouverneur du territoire en 1612. Mais les succès se révélèrent minces puisqu'en 1627, lors de la création de la Compagnie de la Nouvelle-France (ou Compagnie des Cents Associés), on ne comptait encore qu'une centaine d'habitants dispersés en deux groupes, l'un à Québec (environ 60), l'autre à Port-Royal (en Acadie, aujourd'hui la Nouvelle-Écosse).

En 1641, la Nouvelle-France comptait 240 habitants, contre 50 000 dans les futures colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre. Bref, durant ce premier siècle, le peuplement de la Nouvelle-France s'est vraiment révélé un échec, et ce, d'autant plus qu'un édit royal de 1668 interdira le départ des huguenots vers le Canada. C'est là l'un des paradoxes de la colonisation française en Amérique du Nord: la France, alors le pays le plus peuplé d'Europe (avec 20 millions d'habitants), aurait dû compter, en dehors de son territoire métropolitain, plus d'habitants que la petite Angleterre (5,6 millions)! On peut penser que les Anglais, plus à l'étroits dans leur île de Grande-Bretagne, ont eu plus tendance à émigrer que les Français, plus sédentaires et plus intégrés à l'Europe. À la même époque, la marine française ne comptait que 18 vaisseaux et une dizaine de galères!

Il faut dire que l'image de la Nouvelle-France qui circulait alors dans la mère patrie ne motivait en rien les Français à venir au Canada, ni en Acadie, ni plus tard en Louisiane. L'imagination populaire ne pouvait être attirée par un pays au climat sévère, exposé en plus à l'hostilité des «Sauvages» (comme on appelait les Amérindiens à l'époque) qui guettaient leurs victimes derrière chaque arbre, puis des Anglais de la Nouvelle-Angleterre. Pour beaucoup de Français, le Canada n'était rien d'autre que la «terre de Caïn» découverte par Jacques Cartier et que Voltaire réduire plus tard à «quelques arpents de neige». Par contre, ceux qui étaient venus en Nouvelle-France pouvaient avoir une vision différente, sinon plus nuancée, comme en témoigne le jésuite François Le Mercier dans les Relations des jésuites de 1667:

Ce n'est plus ce païs d'horreurs et de frimas qu'on dépeignoit auparauant auec tant de disgrâces, mais vne uéritable Nouvelle France, tant pour la bonté du climat et la fertilité de la terre, que pour les autres commodités de la vie qui se découurent tous les iours de plus en plus. Malgré les nombreuses guerres qui sévissaient en Europe, malgré la pénurie de terres, les paysans et les petites gens préféraient sans doute vivre dans leur patelin plutôt que de s'aventurer dans des contrées inconnues peuplées de «Sauvages».

1.3 L'organisation de la Nouvelle-France

Avant le traité d'Utrecht de 1713, la Nouvelle-France comprenait cinq territoires ou colonies possédant chacune une administration propre: le Canada (incluant les «Pays d'en haut : la région des Grands Lacs), l'Acadie, la Baie-d'Hudson, Terre-Neuve (que la France partageait avec la Grande-Bretagne sous le nom de «Plaisance») et la Louisiane (voir la carte agrandie de la Nouvelle-France avant 1713), comprenant le «Pays des Illinois» au nord).

Après la perte de la Baie-d'Hudson, de Plaisance (Terre-Neuve) et d'une partie de l'Acadie en 1713, il faudra ajouter l'Île-Royale (Cap-Breton) avec la construction de Louisbourg (qui débuta en 1720); l'île Saint-Jean (île du Prince-Édouard), qui faisait partie de la colonie de l'Île-Royale, dépendait directement de l'Administration française. En principe, chacune des administrations locales était subordonnée au gouverneur général de la Nouvelle-France (en même temps gouverneur du Canada), qui résidait à Québec. Autrement dit, les autres colonies de la Nouvelle-France étaient administrées par un gouverneur local mais aussi par Québec et Versailles.

Le gouverneur général de la Nouvelle-France avait autorité pour intervenir dans les affaires des autres colonies de l'Amérique du Nord. En temps de guerre, le gouverneur local devait non seulement rendre des comptes au roi et au ministre de la Marine, mais devait aussi au gouverneur général et à l’intendant de Québec. Certains gouverneurs généraux, tels le comte de Frontenac, considéraient l'Acadie et Louisbourg comme leur arrière-cour et intervenaient de façon régulière, souvent même sans en avertir le gouverneur local. C'est que, juridiquement, l'Acadie, par exemple, était une division administrative au même titre que Montréal et Trois-Rivières. En temps de guerre, le commandement suprême était à Québec, pas à Port-Royal, ni à Louisbourg, ni à la Nouvelle-Orléans. De plus, la véritable autorité était à Versailles, non à Québec. Mais la distance et les difficultés des communications rendaient la mainmise du gouverneur général plus aléatoire.

Pour la France, la colonie du Canada représentait une charge, car le marché de la fourrure demeurait limité. La raison d'être du Canada était d'ordre stratégique. D'une part, il permettait de diminuer les forces britanniques sur l'échiquier européen; d'autre part, le Canada et la Louisiane empêchaient l'expansion des colonies britanniques en Amérique du Nord. Seule l'industrie de la pêche de l'île Royale était économiquement rentable en rapportant annuellement au moins deux millions de livres au Trésor royal. De plus, grâce à ces pêcheries, la France pouvait former des milliers de marins et construire une flotte de navires permettant de rivaliser avec les imposantes flottes navales britanniques. L'économie du Canada, de la Louisiane et de l'Acadie reposait sur la traite des fourrures et l'agriculture, mais celle de l'île Saint-Jean s'appuyait uniquement sur l'agriculture, celle de l'île Royale, sur la pêche.

Toutes les colonies de la Nouvelle-France étaient administrées par le secrétaire d'État à la Marine. Au temps de la Nouvelle-France, ce furent dans l'ordre Jean-Baptiste Colbert, le comte de Maurepas, le comte de Pontchartrain, le comte de Toulouse, Joseph Fleuriau d'Armenonville, Antoine Rouillé, Jean-Baptiste de Machault , François Marie Peyrenc de Moras, Claude Louis d'Espinchal, Nicolas René Berryer et Étienne-François de Choiseul (voir la liste). D'anciens officiers navals exerçaient généralement les fonctions du gouverneur général ou de gouverneur local; ils étaient responsables de la sécurité et des opérations militaires. À côté d'eux, il y avait des employés civils appartenant aux services de la Marine, notamment les intendants et leur personnel, qui contrôlaient les finances et s'occupaient à plusieurs tâches administratives. Bref, la France exerçait un contrôle étroit sur ses colonies de l'Amérique du Nord et avait à peu près réussi une unité nécessaire à la défense de son empire. C'est ce qui a d'ailleurs fait la force de la Nouvelle-France par comparaison aux colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre, toutes divisées entre elles et peu enclines à coopérer.

Si la frontière de la Nouvelle-France était précise à l'est, elle demeurait à l'ouest ouverte et sans limites sur le reste du continent nord-américain. À partir de la fondation de Montréal en 1642 jusqu'à la chute de la Nouvelle-France en 1760, soit 118 ans, le pays ne connaîtra que 29 années de paix réelle.

2 Le peuplement et la population

Au XVIIIe siècle, les habitants de la Nouvelle-France, que ce soit au Canada, en Louisiane ou en Acadie, étaient des Français pour les Britanniques; ils n'étaient des «Canadiens» que pour les Français de France, mais ce terme ne fut à peu près jamais employé par les autorités françaises, du moins dans les textes écrits officiels, puisque tout le monde était français. La «canadianité» ne fut jamais très prisée en Nouvelle-France, ce qui n'empêchait nullement les habitants du pays de se considérer comme des «Canadiens», non comme des «Français». Durant la guerre de Sept Ans, les miliciens canadiens s'affirmaient en tant que «Canadiens» par opposition aux «François» ("Français"). En 1756, Bougainville, dans une lettre à son frère, datée du 7 novembre, comparait ainsi Français et Canadiens: «Il semble que nous soyons d'une nation différente, ennemie même.» Par voie de conséquence, les Acadiens devaient être encore plus «différents» des Français que les Canadiens, car ils vivaient sous le régime britannique depuis 1713 et que le lien avec la France n’était maintenu que par quelques prêtres missionnaires.

Cependant, pour les Anglais, les Canadiens et les Acadiens étaient bel et bien des «Français», peu importe qu'ils viennent de France ou de la Nouvelle-France, du Canada ou de l'Acadie, il n'y avait pas de différence. En réalité, juste avant la Conquête de 1760, la plupart des habitants qui étaient nés au Canada n'étaient donc plus des immigrants, mais des «Canadiens» puisque le Canada était devenu leur patrie. Il faudra la Conquête et le Régime britannique pour que l'appellation de Canadiens ou Acadiens soit systématiquement employée parce que, aux yeux des Britanniques, les Canadiens n'étaient plus des Français depuis 1763; les Acadiens ne sont devenus des Acadiens qu'une fois déportés en Nouvelle-Angleterre, en France ou en Angleterre.

De même, les sujets de la Couronne britannique, quelle que soit leur origine, étaient des Britanniques, même s'ils étaient anglais, écossais, irlandais, virginiens, pennsylvaniens ou néo-angleterriens. En ce sens, les Anglais, Écossais, Virginiens, etc., formaient une collectivité unique: les Britanniques. Il en était ainsi des Français, des Canadiens et des Acadiens: c'étaient tous des Français. Les Américains n'existaient pas encore; il le deviendront avec la guerre de l'Indépendance.

- En 1627, le Canada, ne comptait encore qu'une centaine d'habitants. Il s'agissait d'un tout petit pays qui revendiquait, au surplus, une grande partie du territoire nord-américain: la Nouvelle-France. Il n'y avait pas de quoi impressionner face à la Nouvelle-Hollande, qui comptait déjà 10 000 habitants, et face aux colonies anglaises de la Nouvelle-Angleterre qui en avait 80 000. De plus, tout fonctionnait mal en Nouvelle-France, particulièrement au Canada, que ce soit sur le plan des institutions civiles, des autorités religieuses ou de l'économie. Jusqu'en 1660, la France parla d'abandonner les rives du Saint-Laurent.

2.1 Les provinces françaises d'origine

Néanmoins, entre 1627 et 1663, la population passa de 100 habitants à quelque 2500. En 35 ans, environ 1250 immigrants français vinrent augmenter la petite population d'origine; la natalité doubla le contingent. Déjà à cette époque, les immigrants venaient de presque toutes les provinces de France, soit de 29 provinces sur un total de 38, mais seulement quelques-unes d'entre elles sont numériquement importantes. Les données qui suivent proviennent des études de Marcel Trudel; par contre, le tableau 1 («L'origine des immigrants français de 1608 à 1700») renvoie aux statistiques de Stanislas A. Lortie, qui portent sur tout le XVIIe siècle.

Certaines provinces jouèrent un rôle prépondérant: la Normandie (282), l'Aunis (204), le Perche (142), Paris et l'Île-de-France (130), le Poitou (95), le Maine (65), la Saintonge (65) et l'Anjou (61). Selon les sources, les provinces pépinières demeurent fondamentalement les mêmes, mais la Bretagne, la Champagne et la Guyenne augmentèrent leur contingent après 1663. Il n'y a pas de réelle contradiction entre les deux sources, mais il nous a paru préférable de donner ici celles de Stanislas A. Lortie parce qu'elles portent sur tout le siècle.

En 1966, le Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l'Université de Montréal s'est donné comme mandat de reconstituer de façon exhaustive la population du «Québec ancien», depuis le début de la colonisation française au XVIIe siècle. Couvrant l'ensemble des XVIIe et XVIIIe siècles, la base de données du PRDH contient ainsi «l'histoire nominative» des ancêtres québécois issus de France. La base de données porte sur 8527 immigrants fondateurs couvrant la période du Régime français. Une origine des provinces françaises peut être attribuée à 7656 d'entre eux, soit 89,8 %. Selon ces résultats, les immigrants français se répartissent de la façon suivante par région (ou provinces regroupées):

- le Nord-Ouest: 28,1 % - le Sud-Ouest: 10,5 % - le Nord: 3,4 % - les Alpes: 1 %

- le Centre-Ouest: 26,3 % - l'Est: 8,2 % - le Massif central: 2,9 %

- la région parisienne: 14,3 % - le Val de Loire: 3,9 % - le Midi: 1,3 %Autrement dit, cette étude confirme le fait que la majorité des immigrants provenaient des provinces du nord et de l'ouest de la France, incluant la région de Paris: 14,5 % en Normandie, 14,3 % en Île-de-France, 9,8 % au Poitou, 8,9 % en Aunis, 6 % en Bretagne, 5,3 % en Saintonge, 4,4 % en Guyenne, etc. Bref, la grande majorité des immigrants français provenaient bien des provinces du Nord-Ouest, du Centre-Ouest, de l'Île-de-France et du Sud-Ouest.

On sait aussi que de rares immigrants sont arrivés de la Belgique (48), de l'Allemagne (34), de la Suisse (23), de l'Italie (14) et de l'Irlande (10). On peut consulter le tableau 3 pour visualiser les résultats complets du PRDH.

Cela signifie que les immigrants avaient pour origine principale des régions côtières et des villes portuaires davantage tournées vers l'extérieur, ainsi que de la grande région parisienne. Ces régions comptaient naturellement de nombreux marins et pêcheurs. Les villes françaises engendrèrent cinq fois plus d'immigrants que les campagnes.

2.2 Les origines sociales

En 1663, les différents groupes sociaux représentés au Canada étaient répartis ainsi: 68 % de paysans et d'artisans, 26,3 % de fonctionnaires, de commerçants et de militaires, 3 % de nobles et 2,5 % d'ecclésiastiques. Mais pour tout le Régime français (jusqu'en 1760), la répartition est plutôt la suivante: 43 % d'artisans, 26 % de paysans, 14 % de «manouvriers» ou de manœuvres, 12 % de bourgeois (contre 8 % en France) et 3 % de nobles (contre 1,5 % en France). Les membres du clergé représentaient 3,7 % de l'ensemble.

Il est pertinent d'ajouter quelques mots sur l'âge des émigrants français. Les jeunes adultes, surtout célibataires, dominent nettement les contingents qui arrivaient au Canada. La répartition est la suivante sur 9710 recensés: 28,6 % avaient entre 20 et 24 ans, 22,8 % entre 25 et 29 ans, 15,6 % entre 15 et 19 ans, 12,3 % entre 30 et 34 ans. Suivaient ensuite les 35-39 ans (6,4 %) et les enfants en bas âge de 0 à 14 ans (6,1 %). Il restait seulement 8,4 % d'adultes âgés de plus de 40 ans, ce qui devait comprendre principalement des officiers, des marchands, des commerçants et des membres du clergé (dont les religieuses).

2.3 Une colonie militaire

À partir de 1663, la Nouvelle-France connut une phase d'expansion décisive et les émigrants arrivèrent beaucoup plus nombreux. D'abord, Louis XIV décida l'envoi de tout un régiment, le Carignan-Salières, d'environ 1200 hommes (1665). Pour hâter le peuplement, l'État obligea les capitaines de navires marchands à transporter des colons et à instaurer le système seigneurial.

Il faut aussi considérer que 30 % des hommes sont arrivés au Canada, alors qu'ils faisaient partie de l'armée. De façon générale, le personnel militaire représente près du quart de l'ensemble de l'émigration française. Au total, 13 076 militaires sont passés au Canada pendant le Régime français, sans compter ceux qui se sont installés en Acadie et à Louisbourg dans l'île du Cap-Breton. Sont exclus également les militaires de la Louisiane et ceux de la colonie de Plaisance (Terre-Neuve). Les Compagnies franches de la Marine furent stationnées dans les villes de Québec, Montréal, Trois-Rivières et Louisbourg, ainsi que dans les forts de Frontenac, Niagara, Michilimackinac, Saint-Frédérick, Chambly, Beauséjour, Laprairie, Sault Saint-Louis, Lac-des-Deux-Montagnes et Détroit. De 1683 à 1760, les Compagnies franches de la Marine participèrent à tous les affrontements qui marquèrent l'histoire de la Nouvelle-France. Elles furent présentes à Québec, Montréal, Trois-Rivières (et Louisbourg), ainsi que dans les forts de Chambly, Lapraire, Détroit, Frontenac, Niagara, Michilimackinac, Sault Saint-Louis, etc.

Avec le temps, l'habillement des soldats s'est adapté, surtout l'hiver (tuque, mitaines, hachette, mocassins, etc.). En temps de paix, les soldats français étaient logés chez les habitants des villes ou des seigneuries avoisinantes.

En Nouvelle-France, il existait aussi, comme en France, un corps de la maréchaussée, qui constituait «le bras de la justice» de l'État. Dans les grands centres urbains comme Québec, Montréal, Louisbourg (Île-Royale) et La Nouvelle-Orléans (Louisiane), ces cavaliers servaient de police pour le gouverneur local. C'est pourquoi on les appelait «juges bottés». On en comptait 6 à 12 à Québec, généralement deux dans les autres centres. Leur travail consistait à assurer le transfert de prisonniers, patrouiller le territoire et faire des enquêtes policières, ce qui pouvait les mener d'un bout à l'autre de la colonie, tant à cheval qu'en canot. En général, les membres de la maréchaussée venaient de France et restaient dans la colonie pour une durée de trois ans. À la différence des Compagnies franches de la Marine, les membres de la Maréchaussée portaient la veste, la culotte et les bas rouges, le pourpoint étant bleu.

Rappelons que, dès 1669, tous les hommes âgés de 16 à 59 ans devaient faire partie de la «milice canadienne», sous les ordres de capitaines, de lieutenants et d'enseignes. Ces miliciens n'étaient donc pas des soldats professionnels et ne recevaient pas de solde en retour de leurs services. Ils recevaient une formation rudimentaire et devaient même fournir leur propre fusil, sinon ils devaient présenter un «certificat de pauvreté» signé par leur capitaine. Dans ce cas, l'armée leur remettait un fusil de chasse, lequel représentait à peu près le coût d'une vache.

Les miliciens se réunissaient par compagnie une fois par mois pour leurs exercices militaires. Contrairement aux troupes régulières françaises – les «Compagnies franches de la Marine», appelées aussi «troupes de la colonie», «troupes de la Marine», troupes du «détachement de l'infanterie de la Marine», etc. –, la milice canadienne adopta aussitôt les techniques militaires amérindiennes par des raids en forêts et des descentes de rivières en canot. Les miliciens canadiens entreprenaient régulièrement des expéditions avec des tribus indiennes alliées afin de semer la terreur chez les fermiers de la Nouvelle-Angleterre. Leur «efficacité militaire» – leur brutalité – devint rapidement légendaire chez les Anglais qui craignaient autant les miliciens que les Amérindiens.Les milices canadiennes n'avaient pas toujours bonne réputation auprès des officiers français. Ainsi, l'adjudant-major général Pierre-André Gohin, comte de Montreuil, semblait partager la piètre opinion du général Montcalm et de son état-major sur les Canadiens. Dans un rapport rédigé le 12 juin 1756, il écrivait: «Le Canadien est indépendant, méchant, menteur, glorieux, fort propre pour la petite guerre, très brave derrière un arbre et fort timide lorsqu’il est à découvert.» Montcalm, comme la plupart des officiers français, n’avait que du mépris pour la petite guerre à l'indienne et croyait que la milice canadienne était un ramassis d’indisciplinés, dont la valeur militaire était à peu près nulle. Il n'en demeure pas moins que, dans les conditions normales de combat en Amérique du Nord, les miliciens canadiens étaient, au contraire des colons anglais, de redoutables guerriers, bien supérieurs au plan militaire.

Au cours du Régime français, on a recensé 579 déportés, soit les deux tiers des prisonniers envoyés au Canada. Quelques-uns d'entre eux étaient des «fils de famille» (qu'on préférait voir déportés plutôt qu'emprisonnés), mais les autres étaient issus des classes populaires; c'étaient surtout des contrebandiers, des braconniers et des déserteurs. Certains autres furent des prisonniers anglais déportés par la France au Canada. Par comparaison, la France enverra en Nouvelle-Calédonie (océan Pacifique), devenue une colonie française en 1860, plus de 40 000 prisonniers, soit quatre fois le nombre de colons et d'engagés qu'elle avait envoyés en Nouvelle-France.

2.4 Les «filles du roy»

On ne fonde pas une colonie en envoyant des militaires et de jeunes hommes célibataires. Ils reviendront tous. Or, comme partout en Nouvelle-France, l'élément féminin de la population du Canada était trop minoritaire (376) par rapport à l'élément masculin (639). Une telle politique intensive de peuplement ne pouvait réussir que si elle s'appuyait sur une politique de mariages. Pour ce faire, il fallait des femmes.

- La politique de mariages